إنها لحظة اكتشاف القدرة على الإيغال في التفاصيل.. وتعميق اللحظة.. وكشف آليات التعامل الإبداعي مع حيِّز مكاني وثقافي محدَّد في وجدان المبدع.. واستبطانه وقراءته عمودياً.. ليصبح عالماً خصباً للكتابة.. وأيضاً العودة المتسائلة ـ وبوعي ـ إلى الذات المتعدية في أقصى درجات تشابكها مع البيئة.. وحوارها مع الآخرين.. والتسلل إلى التاريخ الكلِّي من خلال تأريخ الذات في محيطها.. لتشكِّل إضافةً مميَّزة إلى الإبداع الإنساني.. الذي لا يعترف إلاَّ بمدى التعامل الجمالي والواعي مع شعرية التجارب الإنسانية الحية.. في ذروة تَوقها إلى التحقق ضمن أسئلة الوجود والصيرورة.. وهاجس الحرية الذي لا يخفت.

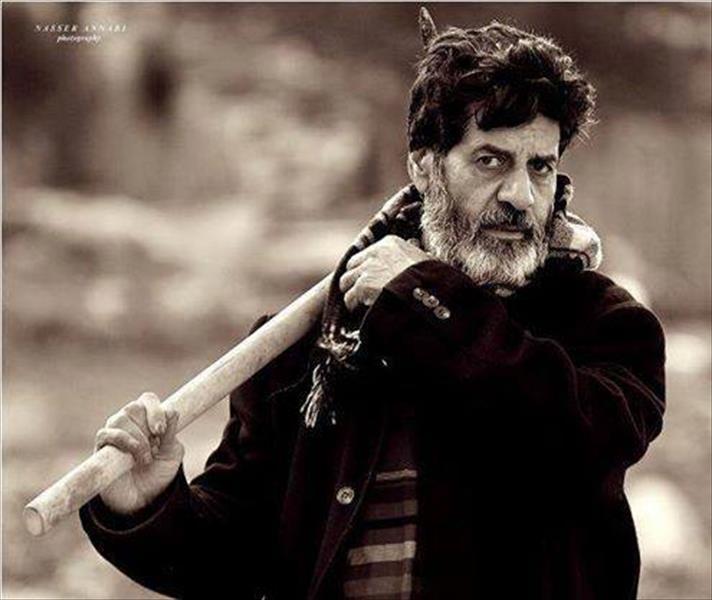

وهذا بالضبط ما يحاول أن يفعله القاص “أحمد يوسف عقيلة“.. الذي ظهر صوته في عالم القصة في ليبيا مع بداية التسعينيات.. واستطاع في فترة وجيزة أن يُرسِّخ أقدامه.. وأن يتميَّز إلى حدٍّ كبير في هذا المنحى الإبداعي. أحمد يوسف.. للوهلة الأولى يلفت نظرك هيامه اللامحدود بالحكاية.. وذاكرته الشعبية المستمَدَّة من حياة المنطقة ـ فكل الأحاديث تتحول عنده إلى مجموعة من الحكايات ـ اختار هذه الأداة الفنية ليحاول من خلالها إعادة ابتكار تاريخ الذات في تقاطعه مع جغرافيا المكان.. لم يحاول النشر حتى أحسَّ أنه أصبح يملك أدواته.. وهو رغم قراءاته الكثيرة للقصة العربية والعالمية.. إلاَّ أنه لم يمتثل إلى نمطية الأحداث الجاهزة.. أو اللغة المُنجَزة.. ولم يقع في مأزق تغريب المكان أو استيراده.. ولكنه عاد بنهم سردي إلى قريته “عمر المختار” التي تقبع وسط أحراش الجبل الأخضر.. ليغوص في طبيعة هذا المكان.. والذي مازال خاماً في القصة الليبية.. مُستلهِماً ما يحفل به من أساطير وحكايا شعبية.. مُعتمِداً على ذاكرة خصبة.. وعين قلقة تقتنص التفاصيل وما وراءها.. إنه يعود إلى الطبيعة.. وإلى الذات المُبدعة.. ولكن لا ليهرب إليها.. أو يلوذ بها كما فعل الرومانسيون.. لكنه يعود لاكتشافها.. وتفجيرها من جديد.. وليقدِّم الإنسان جديداً في علاقته مع البيئة.. وتفاصيل الأرض.. والكائنات. وإذا كان بطل أعمال “إبراهيم الكوني” هي الشمس جلاّد الصحراء.. التي دائماً تظهر في كبد السماء لتُعرِّي.. أو لتُنضج.. أو لتحرق.. فإن “الظِّلال” عند “أحمد يوسف” هي البطل.. ظِلال الغابة.. ظِلال الغيوم.. ظلال الطيور المُترنِّحة.. ظِلال الأنثى.. وظِلال المعنى.. وهذا ما يُكسِب مفرداته المُنتقاة بعناية ظِلالها أيضاً.. كما للزمن داخل النص ظِلاله.. وللسياقات وللأحداث ظِلالها التي تجعلها في حالة اشتباك دائم مع مكوِّنات المكان.. وبعث الشخوص عبر نمو درامي طبيعي.. لا يُشوِّهه تدخل الكاتب.. أو نثر الأفكار.

الحيوانات عنده لازمة درامية.. وحاضرة بقوة.. ولكن دون أن تُحيلنا إلى ما يسمى بـ”أدب الحيوانات”.. حيث كان استنطاقها مُحمَّلاً برموز واسقاطات معينة.. فتأتي مُلقَّنة بأفكار ما.. يحاول الكاتب أن يجعلها أقنعة لصوته تجاه إشكاليات الواقع المليء بالمحاذير.. بينما هنا تأتي كما رصدتْها عين الكاتب ووجدانه.. حياةً توازي حياة الإنسان.. وتتقاطع معها.. ليُمكنك من خلالها أن ترصد إيقاع الطبيعة وصراعاتها.. وأن ترصد الخوف والجنس والسلطة في تَمثُّلها البيولوجي على الأرض.. فالحيوانات هنا تَقُوْل لا تُقَوَّل.. وتخلق الحدث لا يخلقها.. وتجعلنا نُصغي إلى ما في داخلنا.. إنه يتكبَّد ـ حقيقةً ـ اكتشاف المكان.. ويتكبَّد أيضاً اكتشافنا. تتلاحق عنده الصوَر والتفاصيل الوصفية بشكلٍ تعتقد في البداية أنه يُبعدك عن الخط الدرامي للقصة.. ولكنك تكتشف في النهاية أنَّ هذا التأثيث الدائم لقصصه ـ

بقدر ما يعكس ذاتاً وَلِعةً باستكناه جماليات المكان ـ فإنه ضرورة لخلق مناخ الشخصية.. ومناخ الحدث.. حيث لا يمكن فصل الرؤيا عن الرؤية.. ولا الإمكان عن المكان.. ولا السؤال عن التأمل.. ولا الحدث عن تجليات الصراع المختلفة.. ولا اللذة عن جموح المُخيِّلة. ومن خلال هذا النسيج المتشابك مثل غابات الجبل الأخضر.. والمتعرِّج مثل طرقاته.. والملوَّن مثل بيوته البدائية.. يطرح القاص إشكالياته المختلفة.. التي تنبع فنياً من آليات الصراع بمستوياته في هذا المكان. ثَمَّة سخرية مُرَّة.. وتَهكُّم لاذع على السلطات المختلفة.. التي مازال يرزح تحتها مجتمع قريته.. أو كما يقول غالباً “قريتنا”.. أو كما يُفترَض قرية الكون.

الجنس عنده مكبوت اجتماعي.. يتجلَّى في سلوكيات مراوِغة.. ومنطقة ساخنة يلامسها بحذر.. حيث الغريزة مسؤولة عن الخطيئة.. عن الخوف.. وعن الإبداع أحياناً.. والأنثى عنده مازالت تُكفِّر عن خطيئتها الأولى.. وفي الوقت نفسه مازال جسدها دعاءاً مفتوحاً لمغفرة مؤجَّلة! إنه لا يكتب القصة ليقول رأياً.. بل يكتبها لأنه يحب ذلك وينتشي به.. ولأنَّ التمرُّس بالكتابة يساوي التمرُّس بالحياة.. فإنه يقدم تاريخـاً شخصياً لذاتٍ ومحيط.. وعبر لغةٍ مُحكَمة ومُكثَّفة.. وتقنيات سردية متنوعة.. وعلينا أن لا ننتظر في النهاية الموعظة ولا الفكرة.. علينا أن نفتِّش عن أنفسنا.. وعن وجوهنا الأخرى بين التفاصيل.. حيث الإنسان بقدر ما يُقدَّم محلياً في خصوصية المكان.. يسمو حضوره فنياً إلى أزمته الكونية.. والتي تطرحها عين فنّان.. تقتنص في مكانٍ ما من هذا العالم ما يعتري هذا الإنسان من نوازع تُحدِّد ماهيَّة علاقاته مع المحيط.. وغرائز تُعرِّي المتوحش فيه.. فتجعله موضع اتهام.. وموضع تساؤل في الوقت نفسه.

قد نتفق في النهاية على أن قصص “أحمد يوسف” لا تخرج عن إطار التقنيات التقليدية للسرد.. بمعنى أنه لا يُجرِّب أشكالاً جديدة.. ولكنه يختار ـ وبوعي ـ هذا الشكل المُستلهَم من فنيات السرد لدى الشخصية الليبية البسيطة.. المُغرَمة بالحكاية.. والتي تُشكِّل أهم روافد ثقافتها الشفاهية.. ليطرح إشكاليات معاصرة.. وليستنطق مكاناً وعلاقات جديدة.. مازالت بكراً في عالم القصة في ليبيا على الأقل.. فنراه مُسبِراً مثابراً.. يغوص في طبقات ذاكرة جماعية.. مازالت تُسهم في تكوين بنية عقل يُعيد إنتاجها.. حيث التماهي بين الذاكرة والتلقي.. بين المادة والكتابة.. تُفضي عند الكاتب إلى جدلية الأسطورة والواقع.. بين إضفاء طابع أسطوري على مادة الحدث وإعمال الأسطورة كحدث فاعل في الواقع.. نراه أيضاً نبي اللغات المُبهَمة.. ولسان المخلوقات الصامتة وضميرها. سردياته تهجس بطاقات إيحائية.. تنطوي عليها الكائنات والموجودات.. يُجابه ـ وبحس فطري ـ تلوث الأمكنة.. ويُرافع عن براءة المكوّنات.. نرى المكان فيه.. ونراه في المكان.. بعيني طفلٍ يسير على أصابع قدميه عبر غابة الأسئلة الصعبة.. يتعقَّب عصفور الجنة المُراوِغ.. الذي كلما اقترب منه.. طار مسافةً أخرى.