نشوة أحمد | مصر

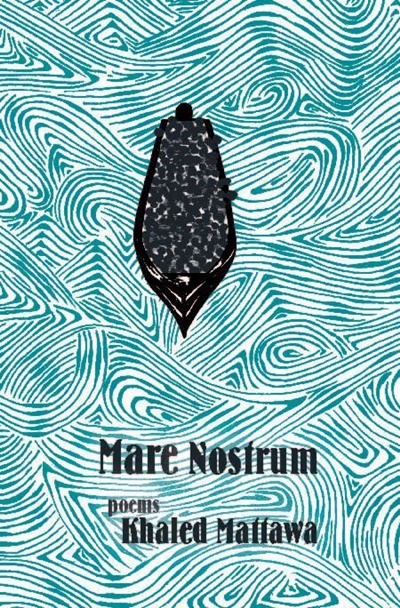

كان الشاعر والأكاديمي الليبي خالد مطاوع في الخامسة عشرة، حين غادر بنغازي عام 1979، إلى الولايات المتحدة. في المهجر واصل رحلة التعلم، فحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة تينيسي، ودرجة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة إنديانا ودرجة الدكتوراه من جامعة ديوك. عمل أستاذاً للغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية في جامعة كاليفورنيا. وعلى رغم تحققه شاعراً ومترجماً وأستاذاً جامعياً فإنه لم يتوارَ الوطن في وجدانه ولم يخفت بريقه، وإنما ظل الشاعر والمترجم خالد مطاوع متمسكاً بهويته الليبية، ولم تنل منها ألفة وروابط رسختها طبقات من أعوام متراكمة، قضاها بعيداً من موطنه، بل تمكن صاحب ديوان “أطلس الهارب”، و”توكفيل”، و”أموريسكو” من التأثير في المناخ الثقافي الليبي، لا سيما عبر مؤسسة “آريتي للثقافة والفنون”، التي يشغل منصب المدير العام فيها.

للوطن نداهة تمارس سطوتها على من يعيش بعيداً، فهل هي النوستالجيا، التي ظلت تدفع بالشاعر للعودة إلى موطنه، أم إنها مسؤولية ما أم نداهة أخرى، كانت سر انخراطه الدائم بالعمل الثقافي في ليبيا؟ يجيب مطاوع قائلاً: “النوستالجيا نوع من الشلل الذي لا يفرز العمل، وإذا أفرز، كان المنتج محاولة لتجميد الحاضر، وتخليد الماضي”. ويستطرد: “ما حركني للعمل في ليبيا، خصوصاً بعد الانتفاضة التي أزالت القذافي، كان الرغبة بالمشاركة في تحول حقيقي، لخلق مستقبل أفضل، ومن هذا الحلم جاء الشعور بالمسؤولية”. وأكد أنه وعلى رغم مما يقوله كثير من المتحسرين على سقوط النظام، من الليبيين وغيرهم، وعلى رغم أيضاً من الصدمات والتقلبات والخسائر البشرية والمادية الكثيرة، التي تلت الانتفاضة، فلا بد من الإقرار بأن الليبيين بدأوا يعرفون مجتمعهم ويتحدثون عنه. ويحللونه بشكل أصدق وأعمق، فيقول “إننا في حوار، وإن كان مرهقاً، حول مستقبل بلادنا وهويتنا. وهذا بالنسبة إليّ كمثقف، ما زال حيزاً جذاباً من وجهة نظر موضوعية، خلافاً عن كون ليبيا موطني، وموطن أسرتي، ولي فيها أصدقاء، وأقارب كثيرون، إضافة إلى أن هذا العمل الثقافي لم يتعارض فعلياً مع عملي في الولايات المتحدة، وإن كنت أحاول أن أوازن بينهما، وأن أمارس مسيرتي الأدبية أيضاً”.

المشهد الآن

بعد عقود عانى فيها المبدعون الليبيون من تهميش نتج منه تقزم الدور الليبي على الصعيد الثقافي العربي، يقيم مطاوع المشهد الآن في ليبيا قائلاً: “هناك إشارات عديدة تدل على أن هذا التقزم بدأ يتلاشى إلى حد ما، خصوصاً في العقد الأخير، لا سيما في مجال الرواية”. ويدلل بالكاتب الليبي إبراهيم الكوني، الذي لا يزال عملاقاً في المشهد الأدبي العربي، إضافة إلى بعض الأصوات الجديدة، مثل محمد النعاس وعائشة إبراهيم ونجوى بن شتوان، مؤكداً أن القارئ العربي لا يزال نمطياً إلى حد ما، ومتحيزاً للمشرق عموماً، نظراً إلى مركزة الإعلام هناك، لكن ليبيا، على حد قوله، ليست غائبة لمن يريد أن يعرفها أو يعرف ما يجري فيها”.

أما عن تداعيات الوضع السياسي الحالي في ليبيا، وآثاره على العمل الثقافي، فيؤكد أنه لا صلة بين الاستقرار السياسي، وحتمية تطور الوضع الثقافي. ويقول “كان في ليبيا نوع من الاستقرار السياسي، ولكن من دون حرية، وطبعاً لدينا دول عربية تنتج منتجاً ثقافياً هائلاً، خارج سياقها الاجتماعي، ومن دون أي تفاعل حقيقي لشعوبها مع هذا المنتج، ولذا فهي لم تنتج أي نهضة ثقافية”. ويواصل: “في ليبيا هناك حيز أكبر من الحرية، وهذا هو سبب الحراك الثقافي في البلاد”.

وعلى رغم ما يتردد عن أهمية التمويل لازدهار الأنشطة الثقافية، يتبنى مطاوع رأياً مخالفاً، فيرى “أن تمويل الثقافة، خصوصاً التمويل الرسمي في كثير من دولنا، لا سيما ليبيا، ليس إلا عمليات تحنيط متجددة، لخطاب ومعرفة تفتقدان للحيوية، ولا يسفر إلا عن إنتاج أعمال ثقافية، تثبت الجمود وتحصر أي فكر أو تعبير فني جديد”. ويؤكد “أن التمويل الرسمي للثقافة في العالم العربي، ليس المقصود به توسيع الأفق العام أو تحدي المألوف، فهو تمويل لينتج ثقافة تشبه الأوكسجين لجسد في حالة كوما، يبقيه حياً ولكن من دون حياة وحيوية”. لكنه في الوقت نفسه يستثنى بعض المؤسسات التي تدعم التجديد، ويضرب مثلاً بـ”المورد الثقافي”، و”الصندوق العربي للثقافة والفنون”.

الثقافة والتحولات المجتمعية

بعد كل ما مر به المجتمع الليبي، هل يمكن أن يساعد العمل الثقافي على استقرار سياسي حقيقي، ولو على الأمد الطويل، وهل يمكن أن ترمم الفنون ما تصدع جراء العنف والقتل؟ يجيب مطاوع قائلاً: “إن الحراك الثقافي عمل سلمي، ويجلب السلم للمناطق التي يحدث فيها، وله القدرة على تنشيط بعض المناطق والأحياء اقتصادياً”، مؤكداً أن هذا حدث بالفعل في أماكن عديدة من العالم، وبقدر محدود في ليبيا. أما بالنسبة إلى العمل الثقافي وأثره على تحول المجتمع، فيقول “هذا بالطبع وارد، لأن الأفكار التي تصدر من حوار ثقافي تكون قدرتها على التغيير أعمق”. ويدلل بالمجتمعات المفتوحة والمتقدمة، التي تقودها الثقافة والفنون والأكاديميات”. ويضرب مثلاً، بفكرة الإسلاموفوبيا، التي شاعت في الأوساط السياسية الغربية، بعدما تكونت في الأوساط الثقافية، وتغلغلت في المجتمع، وأصبحت أحد أهم مصطلحات الدفاع عن الأقليات المسلمة في الغرب، وعن المسلمين، والإسلام في العالم”.

أما في شأن دور الفنون والثقافة في ترميم آثار العنف، فيؤكد مطاوع “أن هذا هو بالضبط دور الثقافة”، معللاً ذلك، بقدرتها على رصد الصدمات، والتعبير عن آثارها، بما يساعد على توثيق رمزي لآثار العنف، وهو ما تحتاج إليه الشعوب المصدومة، لأن ذلك يعد اعترافاً بمعاناتها، مما يوفر نوعاً من المواساة والسلوان، يمكنها من الاستمرار. فالثقافة والفنون في المجتمعات المصدومة، كما يوضح، لها دور عضوي وطبيعي، في تمثيل هذه المعاناة وتجسيدها وتوثيقها، ومن ثم ترميم المجتمع نفسياً.

معضلة التحرر

يرى خالد مطاوع أن الحفاظ على التراث، “يمثل معضلة كبيرة في ليبيا، وذلك لأنه كان مشروع نظام القذافي، الذي ارتكز على جزء معين من التراث، وطبق تاريخاً مؤدلجاً للماضي. لذا فليس الهدف الحفاظ على التراث، بقدر ما هو إعادة قراءة التراث والتاريخ وصياغة صورة أكثر أمانة للماضي، من دون إقصاء وبشكل يظهر التعدد الثقافي، والعرقي للبلاد”.

أما عن الترجمة، فهي جهد يشجعه مطاوع، لكنه يبرز إشكالية تتعلق بالاعتماد على ما يأتي من خارج الحدود. ويتساءل “هل المشكلة أنهم أكثر منا إبداعاً أو أعمق فكراً؟ بالطبع لا، فالمشكلة في بلادنا أننا نفتقد للحرية، التي تقيدها الأنظمة السياسية والمجتمع، ونقيدها نحن كأفراد، فلا نمارسها فكرياً وفنياً حين نكتسبها أو لا نمارس منها إلا ما نأخذه من الآخر أو بتقليد الآخر، ويكون ذلك أعلى ممارسات الحرية لدينا. وهذا بالطبع ليس تحرراً أصيلاً، بل نوع من التزييف”. ويؤكد أننا إذا لم نحرر أنفسنا فكرياً، فسيظل الآخر متفوقاً علينا وسنظل تابعين له. بينما سيكون تحرير أنفسنا مفيداً لنا، وللعالم أيضاً.

على رغم غنى الحياة الثقافية الليبية، وكثرة المواهب، وتنوع الإنتاج الأدبي، فإن هذا الغني والتنوع، لا يترجمان إلى حضور على المستوى العربي، ولا يصل الإنتاج الأدبي الليبي للقارئ العربي في بلدان أخرى إلا قليلاً.. هذه المشكلة يعزوها مطاوع إلى ضعف مؤسسات الإعلام الليبي، وعدم قدرة القطاع الثقافي على توزيع منتجه. وكذلك عدم جاهزيته للتعامل مع الجمهور العربي عموماً، فضلاً عن القطيعة، والانغلاق، اللذين فرضهما نظام القذافي، وما زالا يؤثران في الطريقة التي يتعامل بها المشهد الثقافي الليبي، مع العالم المحيط به، وفي قناعته أن الآخر غير معني بالسماع له. ويرى أن الحل قد يكون في تنمية جيل جديد من المبدعين، أكثر عدداً وتنوعاً من الأجيال السابقة، ودعمهم والاستثمار فيهم.

المبدعون الجدد

مع التطرق إلى جيل المبدعين الجدد، لا بد من الإشارة إلى محمد النعاس، الذي فاجأ العالم العربي بحصوله على جائزة البوكر 2022، وهو أول روائي ليبي يفوز بالجائزة، التي نالها عن روايته الأولى، “خبز على طاولة الخال ميلاد”… يعلق مطاوع على دلالة هذا الإنجاز، في ظل تصدر أسماء قليلة المشهد الثقافي الليبي قائلاً: “تعرفت على النعاس عام 2016، وكان واضحاً أنه مميز، وأنه ملتزم بمشروعه الأدبي، وهناك قلة غيره كوَّنوا أنفسهم بأنفسهم، وتعاملوا مع مواضيعهم بحيوية خلاقة، منهم كوثر الجهمي، سراج الورفلي، شكري الميدي آجي، أحمد البخاري، نهلة العربي وأمل بنود، وكلهم من جيل ما بعد الانتفاضة”. ويكمل: “فوز النعاس بالجائزة له دلالة كبيرة، عن المشهد الثقافي الليبي، حتى وإن شق طريقه بمفرده، فهو دليل على أن هناك مواهب حقيقية في ليبيا، باستطاعتها تقديم أعمال مميزة في العقود القادمة”.

ويرى أن الإشكالية تتعلق بالمشهد الثقافي العربي، الذي لا يزال ينظر إلى الأدب الليبي على أنه أدب إقليمي، وأن موضوعه ليبيا وليس القضايا والأسئلة الإنسانية الكبرى، وهو ما يشبه الطريقة، التي يتعامل بها الغرب مع أدب الأقليات، ورؤيته كأدب أقرب إلى الأنثروبولوجيا منه للأدب. وهذا ما دحضته كما يقول، رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد”، إذ طرحت موضوعاً جديداً، وبمنظور جديد عن الذكورة العربية، وأفضلية الذكر في مجتمعاتنا، والتنميط الجندري عموماً، وبشكل لم يتطرق له روائيون ذوو خبرة، وإنتاج أغزر، لأنهم يفتقدون لهذا المنظور الجديد.

وعن أثر إنجاز النعاس، وإذا ما أسهم في جعل المؤسسات الليبية تلتفت إلى المواهب الشابة، يؤكد مطاوع أن هناك مؤسسات قليلة بدأت تلتفت لشباب المبدعين، منها مؤسسة “أريتي للثقافة والفنون” (التي يرأسها)، ويشدد قائلاً: “لا أقول هذا تفاخراً، ولكن كدلالة عليّ قلة الاهتمام بالمواهب الأدبية الشابة”. ويضيف “بعد فوز محمد النعاس بالبوكر، كان رد وزارة الثقافة الليبية، وبعض أطراف المشهد الثقافي، مخزياً في تخلفه وجهله بالأدب الحديث، لكنه كان محفزاً للشباب، إذ جعلهم يشعرون بأن هناك قراء، يريدون قراءة إبداعهم، وهذا شيء محفز وملهم”.

أما عن مؤسسة آريتي التي يديرها مطاوع، وكيف نشأت وما دوافعها وأهدافها؟ فيجيب قائلاً: “تكونت مؤسسة أريتي للثقافة والفنون في 2012، على يد مجموعة من الفنانين والمثقفين، لتجديد المشهد الثقافي وتنشيطه في ليبيا، بعد أربعة عقود من الحكم الديكتاتوري، ولتنمية مواهب المبدعين الشباب، وتعميق معرفتهم بالفنون والثقافة عموماً”. ويعزي دوافع تأسيسها إلى أهمية دور الفنون في تحقيق مبدأ الحوار، واللاعنف وتعزيز التنوع والعمق، والوفرة في الحياة، مؤكداً أن مساهمات الفن والفنانين ضرورية، من أجل خلق مجتمع ليبي يعيش في سلام. ويتسم بالديمقراطية والتسامح والدينامية. ويوضح أن المؤسسة تعمل على تعزيز المشاريع الفردية والتعاونية في الفنون، التي تحمل وجهات نظر ومقاربات مبتكرة، أكثر مما تنقل رؤى سياسية جماعية أو رؤى تقليدية.

وعن التسمية الإغريقية لمؤسسة مهتمة بالثقافة العربية، يشير مطاوع إلى أن اسم المؤسسة مصدره اللغة الإغريقية القديمة، ولكنه ليبي إذ يعود إلى الفيلسوفة اليونانية أريتي القورينية (من قورينا في شمال شرق ليبيا)، التي تعلمت الفلسفة على يد والدها أريستيبوس، الذي تلقاها بدوره عن الفيلسوف سقراط. ويؤكد أن اختيار هذا الاسم، جاء لتثبيت المصادر الثقافية المتعددة في تاريخ ليبيا، التي بينما تم طمسها في ليبيا الحديثة، لا تزال آثارها موجودة في قورينا، وهي من أعظم أثار الحضارات الإغريقية، والرومانية، والبونيقية. ويوضح أن الاسم يوحي بالتسامح مع الماضي المتعدد، ويبرز دلالة هذا التسامح والتعددية في حاضرنا.

الاحتكاك بالجمهور

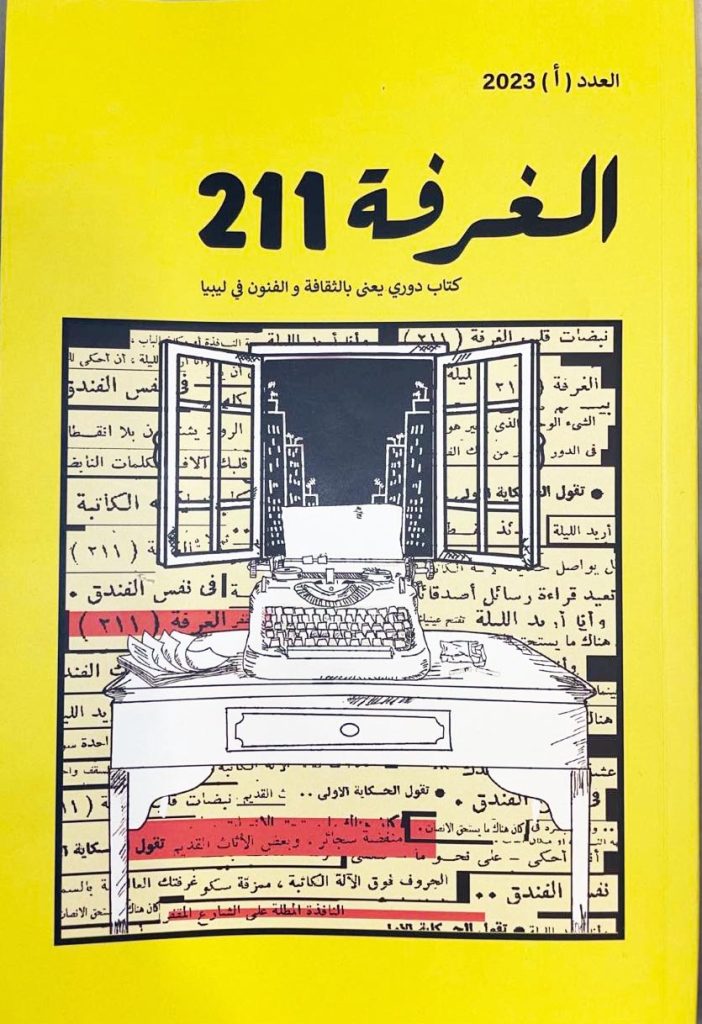

أنجزت مؤسسة آريتي عديداً من الأنشطة المبتكرة، ما بين نادي سينما، معرض فنون الفيديو، العديد من الورشات، إضافة إلى دعم مبدعين شباب ونشر أعمالهم، والإشراف على ثلاثة مواقع، “قصائد للحياة”، مجلة “الغرفة “211، و”ألبوم ليبيا”. غير أن مطاوع يؤكد أنه يفضل المشاريع التي يتم الاحتكاك فيها بالجمهور. ويرى أن الفنون والثقافة لا تجمل المكان فقط، وإنما تفتح آفاقاً أخرى للأنشطة والإبداع. لكنه يخالف الحكومات والتقليدين، الذين يبررون حب الوطن، بكونه مرقد الأسلاف ومسرح التاريخ. فيقول “إن حب المكان والفضاء الذي نعيش فيه، لا بد أن يرتكز على ما في إمكاننا أن نقوم به من أجله. إننا إذا منحنا بعض الناس هذا الشعور بالجمال وبالحرية، فهذا هو الإنجاز”.

إندبندت عربية | 16 نوفمبر 2023م