حين يحاول أحدنا (ليطامن ما ينتابه من ارتعاب تجاه أمر ما، أو ليرضي فضوله) تحصيل فكرة حول ذلك الأمر، بأمل أن يبلغ المعنى الذي لا بد لذلك الأمر من أن يكون منطوياً عليه، فقد لا يجد أمامه من سبيل إلّا أن يمد بصره في اتجاه أو اتجاهات لم تكن تحظى منه قبلاً إلّا بالتفاتات مقتضبة وغير مركزة أحياناً.

وحول شاغلنا الراهن، فالغالب على كثيرين من بيننا كبشر، وربما علينا كلنا ألا ننشغل بموضوع الصحة، ولا نوليها اهتماماً جدياً إلا إذا واجهت تهديداً من حادث أو مرض ما (وقا الله كل حي)، سواء كانت صحة المرء الخاصة أو صحة شخص تربطه به آصرة ما، بغض النظر عن درجة وثوق تلك الآصرة وقوتها، لا بل إن الإنسان ينزعج لرؤية حيوان متأذِ (وليس هذا مجال للخوض في دواعي ذلك التأثر أو للبحث عن تفسير له) سواء رهافة الحس ورقة الشعور، أو حضارية الموقف وتساميه، أو غير ذلك، ولكن يظل مدى التأثر والانشغال رهناً بالمسافة بين ذات الانسان وبين الأذى وأسبابه فكلما ضاقت تلك المسافة تفاقم الخوف حتى لقد يغدو حالة مرضية أو (فوبيا) كفيلة بحد ذاتها بتحويل الأذى إلى هاجس (وسواس) يفاقم المرض إن وُجد أو يربك جهود الجسد والمنظومة المناعية لصده ومقاومته والقضاء عليه، ذلك أن للعوامل النفسية من حيث نضج وتكامل قوى النفس وقدراتها من عدمه، وللعوامل الروحية أيضاً من إيمان بالخالق تعالى والثقة بعلمه وقدرته دور جوهري في مواجهة وصد كل أذىً يصيب الإنسان ويحول بينه والوصول إلى غاياته التدميرية ، ذلك أن للإيمان دور أساسي في تحقيق قرب الانسان من فطرته وفي تماسّه مع سنن الوجود والحياة، وهي السنن التي تتيح له إذا استوعبها أن يقع على أنجع العلاجات لما يعترضه من معوقات ومنغصات تمس كيانه بكليته أو بأي من مكوناته، وعند النظر إلى ما هو حادث راهناً من تهديد هذا الوباء المستحدث والمتطور من حيث آثاره التدميرية (ولا فارق بين أن يكون تطور طبيعياً ووفق ما يعرف بطفرة نشوئية أو اصطناعاً وبتدخل بشري)، والذي يبدو أشبه بسيف ديموقليس الأسطوري المسلط على رقاب البشر، فإن الغموض الذي يكتنف هذا الوباء ليس بالنسبة إلى الانسان العادي وإنما كذلك للمتخصصين في شؤون الصحة وخبراء الأمراض وأسبابها والأطباء وعلماء البيئة والوراثة وكل من لتخصصه صلة بهذه الجائحة، وما يشكله من تهديد مكتنف هو الآخر بالغموض والألغاز، حد أن يبدو من هذه الزاوية أشبه بغيلان الأساطير، وما نشهده من تفاعلات ومواقف من جهات رسمية ومن حكومات ورؤساء دول ومؤسسات وهيئات دولية على امتداد رقعة الكرة الارضية، فإن ما يدعو إلى التعجب والاستغراب إن يرى المرء أناساً لا يبدون أدنى قدر من الاهتمام ولا يتحلون بما يفترض من الحذر والحرص، وكأنما ما يحدث إنما يحدث في جانب آخر من الكون، فيما لا يفصله عنهم أحيانا مدى (عطاس أو سعال) شخص يصادف أن يعبر قريباً من أي منهم، ولا يبدو أمر هؤلاء مفهوماً ولا مفسراً، ولا يمكن القطع بأنه توكل وقدرية متأتيان عن الجهل بحقيقة التوكل والقدر وما يعنيانه وعن الجهل بصلتهما بالإيمان الحق هو ما تجيء عنه تلك السلوكيات، أم أنه تبلد وحماقة وعبثية لا عقل فيها.

وبمقابل أولئك ثمة من يبالغ في الحرص والحذر والتحصن حتى ليكاد يقطع صلته بنفسه لفرط ما يكدس بينه وبينها من هواجس ومخاوف وارتعاب خشية العدوى (وقا الله كل الناس منها)، كلتا الفئتين محبِطة ومثبِطة لأي أمل في أن يحظى المرء بما يطامن خوفه ويرضي فضوله (وحبذا ألّا يكون المرء منضوياً تحت أي منهما) فكلهم عقبات في سبيل من يحتاج الطمأنينة ويسعى إالى فهم ما يدور حوله وفي عالمه.

وبمعزل عن هؤلاء وأولئك جميعاً، يبقى الأمل في الحكماء الحقيقيين (لا من يسميهم الاعلام المجتر حكماءً)

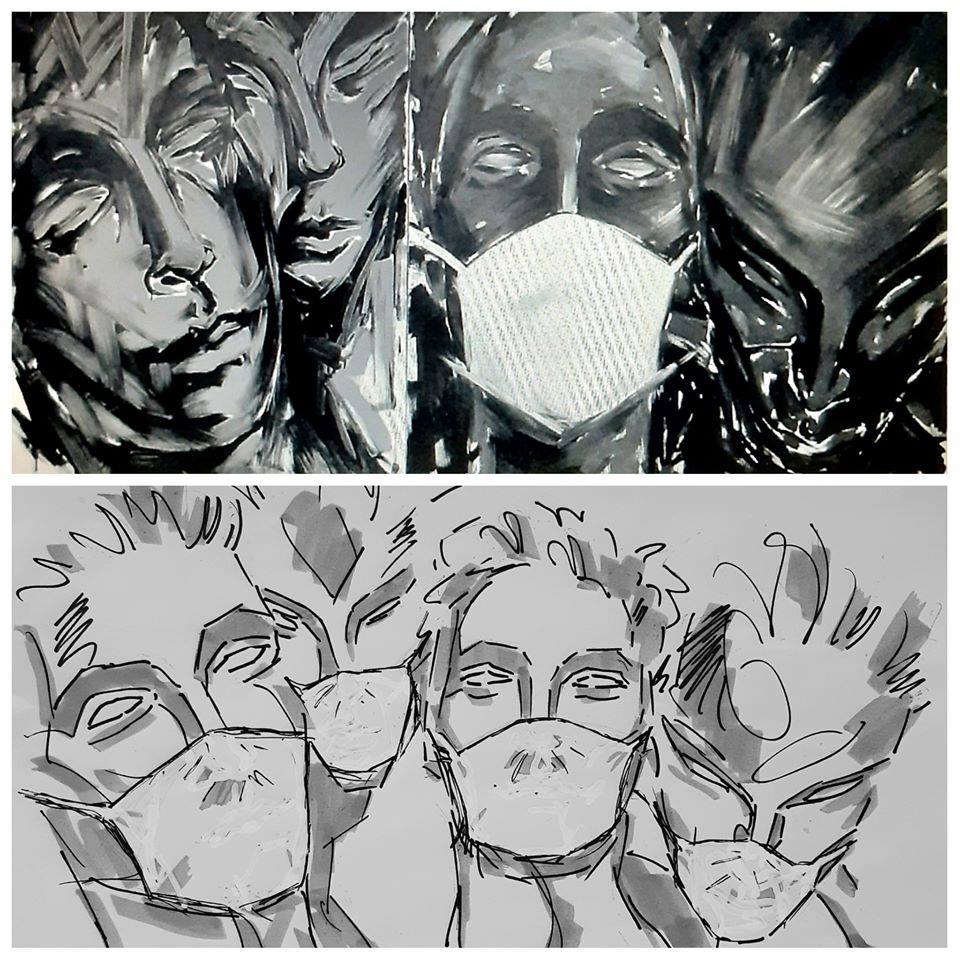

الأمل معقود بنواصي الذين يصلون النهار بالليل والليل بالنهار في مواجهة هذا الوباء، مقارعين الفيروس المرعب في أجساد المرضى وفي معامل التحليل ومختبرات البحث، إنهم الاطباء والممرضين والباحثين في شؤون الصحة والوقاية فرسان العلم ورسل الأمان والطمأنينة (من النساء والرجال)، الذين يواصلون “لحساب وجود وكرامة سبعة مليارات ونصف من البشر ” تأكيد آدمية الإنسان وأهليته لما خلقه الله من أجله أي الخلافة في الأرض.

فوحدهم الذين يقارعون هذه الجائحة يستحقون الإكبار والتكريم، حتى وإن قَصَرَ البخيل من بيننا ذلك على سماع ما يقولونه ويوصون به ويدعون إليه، وعلى التقيد به والسير بمقتضاه..

فتحية مستحقة لمن يقارعون العدم دوننا، الذين لا يكرمهم إلا كريم ولا يقصر في حقهم إلّا لئيم. وقاهم الله (من أية ملة كانوا) من كل سوء وحفظهم.