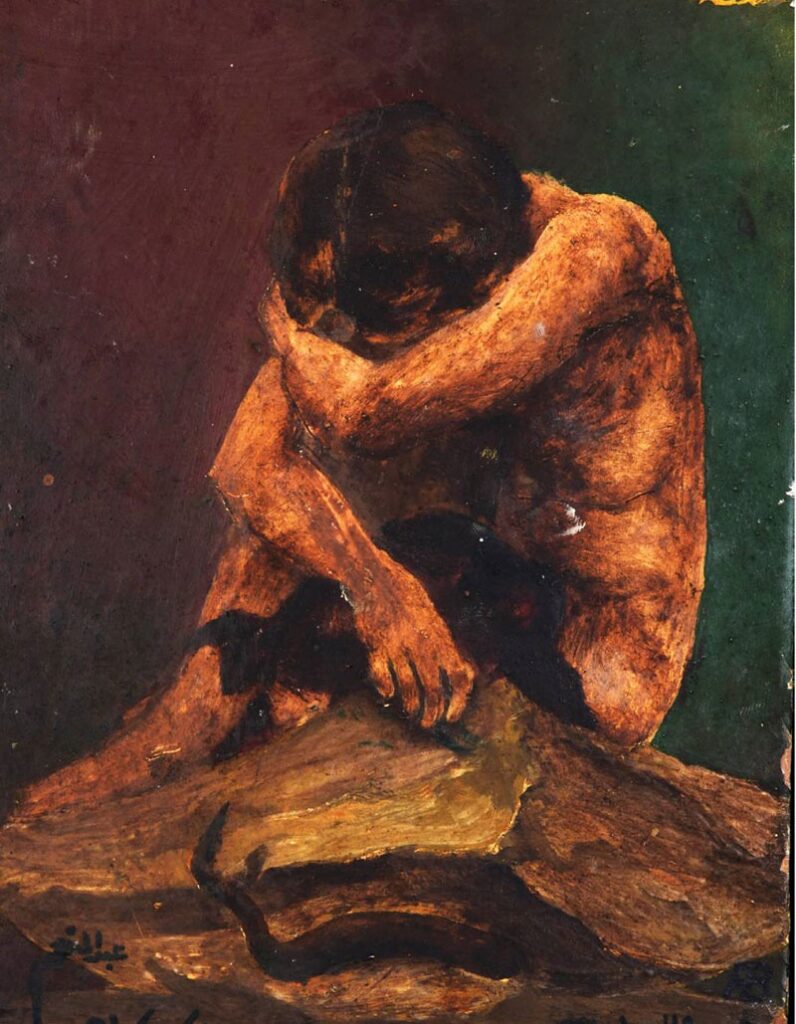

الذكرى الخامسة لرحيل الكاتب والروائي الليبي عبدالرسول العريبي

من المؤكد ان المواطن العربي الحاضر الان على ساحة وجودنا البشري هو نتاج لثقافة سائدة ومنتصرة في مقابل ثقافة اخرى مفترضة لكنها مهزومة اولا تقوى على مواجهة السائر بما هو خطاب اشبه بمناخ كلى تتنفسه الرئة العربية بين المحيط والخليج ولا تملك ان تخرج عنه الا لكى تموت في الغربة او الاستلاب والضياع وسط انا الاخر المشعة بتهميش ما عداها او تصنيفها بجهوية وعرقية وسياسية. في اطار ما اتفق على تسميته -بالعالم الثالث – او جغرافيا العالم المتخلف الذى لا ينمو حتى وان ادعى مكابرة انه ينمو ويلامس أطراف الغد ..

والسؤال الذى يطرح نفسه جدليا ومعرفيا مؤداه: أية ثقافة هذه التي انتجت هذا المواطن المسخ ؟! هنا لا أود ان الوذ بدراسات تحتكم في دراسة العقل العربي الى مجموع استبيانات وقراءات ومقارنات مع شعوب اخرى تختلف من وجهة نظري في سياقها التراثي والتاريخي وتراكماتها الحضارية مع تجرية الامة العربية الاختلاف الذى يجعل من مثل هذه المقارنات اكثر مدعاةٍ للسخرية . فنحن كأمة نملك ميزة الاستقلال في تجربتنا مع التاريخ ومع الحياة وذلك يعود الى عامل واحد حاسم: هو العامل الديني الذى حرك تاريخنا باسره بعد ان كان مجرد تراكمات جاهلية لا تمتلك المقوم الحضاري ولا المفهوم المستقبلي للصراع .

من هنا تأتى اهمية الاستقلالية المنهجية في دراسة العقل العربي واعادة اسباب التشوه الحضاري في البنية العقلية للمواطن العربي الى مجموع اسبابها القائمة او المتوارثة في أفضل تعبير .

فمن هو المواطن العربي؟! اعتقد بحياد وتجرد آن المواطن العربي الذى نعنيه في طموحنا الحضاري ونتوخاه في مشروعاتنا الانتقالية والثورية هو هذا المواطن العاجز غير المتبصر لواجبه تجاه الغد وهو نفسه الذى لم يعرف الطريق الى حقوقه حتى هذه اللحظة. وهو المواطن التائه بين عدة ولاءات :

بين الذات والأب.

بين الاب والاسرة.

بين الاسرة والقبيلة.

بين القبيلة والدولة.

بين الدولة والأمة.

واخيرا وهذا طموح قصى جدا بين الامة والعالم ·هو اذن هذه الضحية المعلنة لأبوية متعددة الوجوه لكنها بما هي قوة مهمة ومتسلطة حولت المواطن العربي الذى يرزح تحتها الى كائن يفتقر في تطلعاته الى مبدأ المبادرة الذاتية التي من شانها ان تحضر غيابه وتفصح عن انا خبيئة يتملكها شعور بالدونية والهوان فهو في هذا السياق يعيش بثقافة مزورة لم يبدعها ولم يجادل في ماهيتها ولكنه توارثها بنفس الشروط التي حولته هو ذاته الى إرث خالد لمجموع («الابوات)) السالفة الذكر.

فهو الخارج من طفولة منكسرة يقوم فيها الاب بدور الرب الذى لا يعبد سواه فسنرى ان الإقطاعي ينتج للمجتمع مواطنا اقطاعيا. والفقيه الراهب في صومعته ينتج بدوره نسخة عنه. والتاجر والمرابي والزمار والحفار والسمسار والعميل الخ …

وقد تصل هذه الابوية الشرسة والمهيمنة الى اقصى مداها السلبى بان تحول هذا المخلوق من مواطن في وطن له ثقافة وحضارة ومستقبل الى رقم في قطيع لا أيْنَ له. بعد ذلك على المجتمع الذى ليس سوى – اسرة صغيرة-ان يستلم هذا المواطن المنكسر في ذاته لكى يكون واحدا منه لكى يسلمه الى ابوية قبليةٍ يأتي فيها الولاء للقبيلة قبل الولاء للمحيط لَانّ اول شروط الانتماء للاب هو الانتماء للأسرة واول شروط الانتماء للأسرة هو الانتماء للقبيلة. بعد ذلك على الدولة أن تستلمك مواطنا صالحا ابن اسرة وقبيلة ودولة· وأي شذوذ عن هذا السياق الاجتماعي، كفيل بان ينفى المرء خارج دائرة الهيمنة الكلية بحيث يصبح عالة على نفسه وسط مجتمع لا يؤمن بالحقوق الا من خلال هذا المعطى السلبى للانتماء.

أذن هو نتاج طبيعي لواقع يرتكز على صيرورة ترتهن منذ التكوين الاول إلى هذه الابوية. فهو هنا ليس مواطنا في وطن بل هو تركة ((ميراث)) لهيمنة قائمة – قامعة – مستبدة. فالأم تورثه للاب والاب بدوره يورثه للأسرة والاسرة بدورها تورثه للقبيلة والقبيلة بدورها تورثه للدولة :

وهذه باختصار شديد فسيفساء المواطن العربي من الخارج لان داخله هو خارجه ولا يملك ورقة واحدة يمكن ان تنفى عنه هذه الحياة المزورة مزورة بين الذات والعالم.

فما الذى ينتهى الينا نحن كمحيط ؟

فهل نملك نحن كمحيط (ان نغير الشخصية البرجوازية الاقطاعية التي هي بالمعنى الدقيق للكلمة، حصيلة المجتمع البرجوازي الإقطاعي (1)

بمعنى انها انتاج ابوية اقطاعية مهيمنة لا يمكن ان تفرط في كونها ((طبقة)) بمجرد ان تقترح عليها انت ((النضال المشترك)).

ومن المعروف عن هذه الطبقة انها في النطاق الاجتماعي الدوني تعيش الحياة – بأمل وتطلع – طالما أن المسألة برمتها هي مسألة طريقة مدهشة في العيش ، لكنها حين الاحتدام الحضاري تتعرى كأجبن ما تكون .

بعد ذلك على الوطن ان ينتظر من مثل هذه الطبقة كل مقومات العجز ((الاتكالية والعجز والهروب))، (2).

يقول هشام شرابي : يتعلم طفل العائلة البرجوازية الاقطاعية درسين اساسيين من خلال تعامله مع ذوى السلطة في بيته ، كالأب والمعلم والعم والخال : أولا : كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة، ثانيا : كيف يتحاشى مواجهتها وهذا بالضبط ما يؤدى الى الاتكالية والخضوع (3).

ومثل هذه التربية سينتج بالتأكيد المواطن المتفرج – الى حين – بمعنى حتى يكبر ويصبح بوسعه وراثة مثل هذه القيم لكى يتسيد بها على الابناء من حيث هو اب يملك زمام النهى والامر .

وهذه الالية – وسط طبقة البرجوازية – تتوازى والية اخرى وسط الطبقات التي تعيش في الهامش.

إن المحصلة بالنسبة لهذا المناخ هي هذا المواطن الذى أمامنا.

هو نفسه الذى هزم سنة 1948م وسنة 1967 وسنة 1973م وسنة 1990 ((في الخليج)).

هو نفسه الذى حارب وعاد بلا نصر.

هو نفسه الذى يقمع ويهان ويداس ويمتهن ولا يتفوه بكلمة .

هو ميراث السنوات العجاف ونتاج المراحل ومحصلة الخطاب الثقافي السلطوي القمعي.

هو نتيجة لثقافة دينية تعده بالويل والثبور وعظائم الامور ان جادل او ناقش في ماهية -السلطة الدينية والدنيوية.

هو نتيجة لثقافة سياسية همته مثل الارض -والنفط- وهى على استعداد أن تسحقه وتمحقه إن جادل في ذلك.

إنه ضحية لسلطة زمنية يدين لها بالولاء لكى تسلمه بدورها لسلطة اخرى زمنية يعيش في محرابها حتى يرثه نظام اخر وهكذا دواليك.

ولعل مازق الثورات الكبرى في الوطن العربي هو انها ورثت هذا المواطن المسخ عن مجموع السلطات السابقة لكى تجده يستجيب لها بلا وعى الى درجة انه لا يتورع عن كتابة (كتاب عودة الوعى) (4) عندما تزول السلطة الزمنية المهيمنة التي سبق أن تعاطى معها بحضور واستجابة مطلقة .

من هنا لابد من الجدل في المفهوم المعرف للثقافة الممنوحة للمواطن.

واقول ممنوحة هنا لان المواطن العربي هو الوحيد الذى يعيش على منح السلطة القائمة .

هي التي تثقفه وتعلمه وتربيه وتجنده وتخوض به المعارك ثم تهزمه.

فما هي المعرفة المفترضة طالما ان الشعار الحاسم يلبى حاجتنا في المعرفة بلا مواربة وبلا تزوير. ويقول لنا (أن المعرفة حق طبيعي لكل إنسان).

اعتقد ان المعرفة هي رغيف الخبز وهى جرعة الماء وهى هذا الهواء الذى يمنحنا طاقة التنفس. وأي اعتقاد بان المعرفة ليست كذلك سيكون بمثابة التحدي الاول للطبيعة في الانسان .

من هنا يجب اخراج مواطننا من هذا الحجر -المعرفي – الذى يرزح تحته وفتح منافذ الوعى امامه، واتاحة فرصة لتعدد النوافذ لكى يمتلك مناعة – معرفية – تجاه الاخر.

ان الامصال المضادة لا تنتج الا من ذاتها وهى بذلك تقاوم نفسها ايجابياً ضد – الميكروب – السلبى

وذلك يتأتى بافتراض مناخ ثقافي شمولي الرؤى تكون فيه الصحافة – والكتاب – والاذاعة – نقاط الارتكاز في التوجه الى المواطن .

والا فإن هذا المواطن الذى ورثناه من العصر العباسي – عن العصر الأموي ومن العصر التركي عن العصر العباسي ومن العصر الاستعماري (البغيض) عن العصر التركي ومن الاستعمار الى الانظمة المتخلفة الى الانقلابات القامعة والثورات المجحفة ..

هذا المواطن سوف لن يساهم في أي مشروع حضاري وهو بذلك الشاهد والشهيد والمشكلة الحقيقية اننا لا نملك سواه .

هامش:

1) هشام شرابي : مقدمات لدراسة المجتمع العربي ص48

2) هشام شرابي : مقدمات لدراسة المجتمع العربي ص48

3) هشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي ص49

4) توفيق الحكيم مؤلف كتاب ((عودة الوعى))