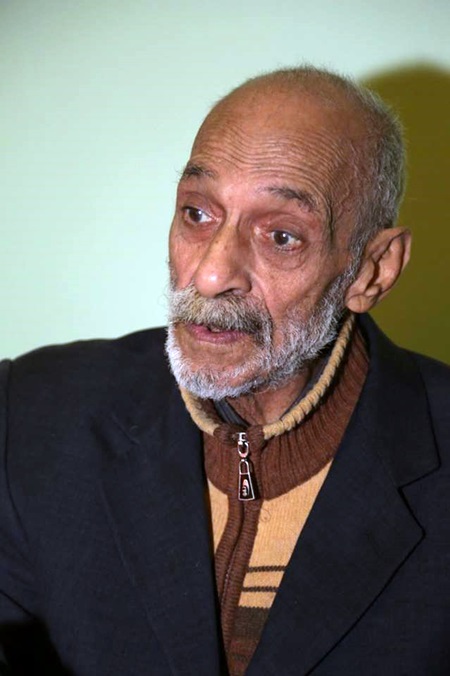

الذكرى الخامسة لرحيل الأديب الليبي يوسف القويري (1938 – 2018)

د.جمال عبدالمنعم الزوي

جميل جدا أن يجلس الإنسان بمقربة من شاطئ البحر حيث للبحر دلالات ومعان كثيرة من حيت العمق والاتساع والمعنى، والخطورة، والأمان، ومن حيث العديد من النواحي، فالبحر شكل هاجسا لدى الفلاسفة والشعراء والأدباء والمحبين والخائفين. جميل أن يجلس المرء قرب البحر وأن يكون إلى جانبه أديب كبير مثل الأستاذ “يوسف القويري” ليتبادل الحديث معه حول ما يعنيه البحر من معان ودلالات مختلفة..

الأستاذ “يوسف القويري” يعرفه كثير من المهتمين اسما ومضمونا ولكن الأغلبية منهم لا يعرفونه شكلا، فقد يقف أو يمر بجانبك دون أن تشعر أنك رأيت أو عرفت هذا الرجل. إنه دائم الحركة والسير على القدمين، وهو في ذلك حالة خاصة، تراه دائما يحتضن حقيبته السوداء الملآنة بالأوراق التي تحمل مختارات مما فرغ عادة من قراءاته، وهو في ذلك قارئ نهم، وكذلك ما سجله من أراء تشكل موضوعات يخطط للكتابة فيها، ولا تجد فيها -كما في حقائب الكثير من حملة الحقائب- أي أوراق طلبات خاصة جاهزة أو شكاوى.. الخ. وإنك لا تعرف كيف تلقاه فالمسألة تعتمد غالبا المصادفة. وإذا ما أبرمت موعدا معه فإنك أمام رجل من أكثر الرجال احتراما لمواعيده، فهو دقيق جدا في هذه المسالة، وإذا ما حدث ورغب في تغيير مواعيده معك لأي من الأسباب يبادرك باتصال هاتفي معتذرا.

أكون محظوظا عندما التقي الأستاذ يوسف مصادفة لأننا إثر ذلك نتفق دوما على اللقاء، وتكون اللقاءات متتالية حيث كل موعد يولد موعدا آخر لا يرغب أحدنا في وضع نهاية للحديث الذي يكون دائما في أعماق المعرفة والآداب والثقافة..

أثناء زيارتي لصديق في أحد مراكز الأدب والثقافة التقيت الأستاذ “يوسف” وكنت لم أره منذ شهور، فنحن عندما لا نتواعد يكون ذلك غالبا بسبب أسفاري التي هي كثيرة ومفاجئة.

قلت: يا محاسن الصدف.

قال: سألت عنك أكثر من مرة وعلمت أنك مسافر.

قلت: نعم!.. إذن ما رأيك أن نلتقي؟

قال: متى وأين؟

قلت: هل يناسبك اليوم، مع المغرب، فلنقل الثامنة، في منزلنا المتواضع؟

قال: وهو كذلك.

كنت أريد أن ألتقي الأستاذ يوسف لأسجل انطباعا ثقافيا له عن موضوع معين لأحد الصحف التي أكتب لها ضمن مجموعة من الانطباعات لعد من أدبائنا وكتابنا في ذلك الموضوع.

وبالفعل قبل الزمن المحدد بربع ساعة دق جرس الباب وكان الزائر الأستاذ “يوسف”.

– مرحبا .. تفضل. (هكذا قال أصغر أبنائي وهو يستقبل الأستاذ يوسف).. تفضل إلى”الصالون”، الوالد موجود بالداخل.

– متشكر (يقولها الأستاذ يوسف عادة وهو ينزع حذاءه ويخفض رأسه إلى أسفل غاضا البصر احتراما وتأدبا).

وأسرعت إليه مرحبا..

وبعد أن ارتشفنا القهوة وتبادلنا حديث المجاملة المألوف، وكشأن الباحث عن المادة، الذي لا يرغب في إضاعة أية سانحة أحضرت أدواتي من القرطاس والقلم ودونت انطباعا جميلا رائعا غبر عنه الأستاذ يوسف في الموضوع المثار.

بعدما أكملنا قلت: ما رأيك أستاذ يوسف في جولة نستنشق فيها الهواء ونطلق العنان للبصر كي يتأمل جمال طرابلس البهي الفتان، فهي ليلا تظهر حليها ومفاتنها..

فقال وهو يطبع على محياه ابتسامة عريضة: فكرة رائعة..

وهكذا ودونما تخطيط أو لعلها عوامل الجذب إلى الملاذ الوحيد الذي تحدده وجهتك وأنت تبحث عن مكان تذهب إليه في مدينة طرابلس والطقس لا يزال صيفا، وجدتني أقف بالسيارة عند شاطئ البحر، وهناك على امتداد طريق الشط ينتشر الناس أفرادا ومثنى وجماعات في جوقات متنوعة ومتباينة.. البعض يجلس على المقاهي.. والبعض عند “الكورنيش” يجلس على حافة الأسوار، أو في سياراته، وآخرون على الصخور الملامسة للمياه. أناس ينفقون الوقت في أحاديث “النميمة”، وأناس ينفقون الوقت في حديث الذكريات.. وآخرون يعيشون وهم الحب والعاطفة.. فعلى شاطئ البحر تتنوع الحياة.

“هيا بنا يا أستاذ يوسف نجلس على مقربة من الشاطئ، فقد يوحي إليك البحر بمؤلف جديد”. (قلت ذلك وأنا أغادر السيارة ممعنا البصر نحو امتداد مياه البحر أستنشق نسيمه بعمق شديد).

وبينما نحن جلوس نتحدث – هنا وهناك شدني مد البحر وجزره وقلت في نفسي: لماذا لا أكتشف أغوار هذا البحر في أعماق الأستاذ يوسف القويري وهو بجانبي؟ نعم هي فرصة. فالتفت إليه قائلا: أستاذ يوسف.. هل يشكل البحر لديك انطباعا خاصا؟!

أجابني وهو ينظر مليا نحو امتداد البحر.. قال: في الواقع لا أدري إن كان انطباعي الخاص عن البحر هو انطباع شخصي أو موضوعي. إن الصحراء والبحر من المتعذر جدا أن يكونا محليين حتى الأميال البحرية المسماة بالمياه الإقليمية في نطاق السيادة الوطنية التي تم إقرارها تبدو مغايرة لمعنى المحلية. إن البحر عالمي وكوني.. وكذلك الصحراء، ولست أدري لماذا يتملكني هذا الشعور بأن البحر والصحراء ليس لهما أية صفة محلية فالبحر أشمل وأعرض من أن يكون طيفا سائلا ليابسة أي بلد من البلدان.. إنه كيان عالمي، والصحراء مثلها.. ليس لأننا نريد الدخول في “دهاليز” سياسية ولكن لأن هذا هو انطباعي الخاص لا أكثر ولا أقل.

قلت: للبحر معان عميقة، فالبحر فيه عنصر العمق وهذا له دلالات، وفي البحر صور لمختلف أنواع الحياة؛ الأسماك، النباتات البحرية، وغير ذلك، إنه عالم آخر، عالم نجهله رغم محاولات الإنسان قدر الإمكان اكتشافه.. فما الذي ينتاب الإنسان وهو يجلس قرب البحر؟ بالنسبة لي شخصيا البحر يشكل نوعا من المعاني العميقة، نوعا من اتساع الأفق، ورغم أن الأفق علو والبحر امتداد، إلا أنني أجد فيه شيئا من عمق المعاني، وفي ذات الوقت فالبحر يشكل لي هاجسا من الخوف، فأنا أخاف البحر بل أرهبه.. فكيف تجد هذه الانطباعات مكانها عند الأستاذ يوسف؟!

قال متنهدا: قد يعود هذا بشكل من الأشكال إلى ذكريات قديمة، أو أنك تريد القول أن لديك تخوف ك”فوبيا” الارتفاع. و”فوبيا” الأماكن الضيقة. لماذا تشعر إزاء البحر برهبة؟ فيما أظن أن هذا الأمر أو هذا الانطباع هو انطباع شخص حساس ورقيق الشعور وقوي المخيلة. وقبل أن أستطرد الحديث عن عالمية وكونية البحر يجب الإشارة إلى أن العلم المعاصر أضاء أعماق وقيعان كل البحار والمحيطات وغاص في تضاريس تلك القيعان المعقدة وهو في طريقه إلى حصر شامل وتام لجميع الكائنات البحرية.. وأعود للقول بأنه لا ينبغي أن ننسى كم ميلا بحريا تمتد المياه التي تكون في حوزتنا أو حوزة الدول المطلة على البحار وفق الاتفاقيات الدولية؟

قلت: حسب معايير القانون الدولي هي ثلاثة أميال، وفي بعض الحالات إثنا عشر ميلا..

قال: إذن مازلنا بعيدين عن عرض البحر أو بالأحرى بعيدين عن العمق. ويمكن -من جهة أخرى- أن تجد هذا العمق في اليابسة، أو تجده في البحر وهذه مسألة فيها قولان.

قلت: إذا بدأ الإنسان ينظر إلى البحر من حيث الامتداد فالبحر يتحول إلى محيط، ويتولد بذلك الشعور بالرهبة، فالإنسان دائما. في تقديري. يخشى الأشياء التي لا نهاية لها، فعندما يقف أمام البحر لا يستطيع أن يرى النهاية، وهذه الحالة تشكل لدى الإنسان العادي هذا النوع من الرهبة.

قال: لكنك أيضا تكون أمام انطباع معرفي آخر، هي حقا معرفة مختلطة بالشعور ولكنها واضحة جدا في الذهن. وهناك تصور دقيق بأن البحر في هذا الاتجاه أو ذاك ينتهي بشواطئ أخرى، وأنه بالتأكيد محدود.. ونحن لسنا في العصر الحجري القديم بحيث ندرك البحر كمتاهة أو كما سمى الأسلاف القدامى المحيط “الأقيانوس” بأنه بحر الظلمات! إن البحر مضاء بالعصر الحديث، عصر النهضة العالمية، إنه مضاء تماما.

بعد لحظة صمت قصيرة أسترسل القويري: أعجبتني إشارتكم إلى “العمق” في البحر، فقد كان “السيرافي”- وهو أحد علماء اللغة يصف “سيبويه” بأنه بحر.. وواضح أن استعارة “السيرافي” تعني العمق.

قلت: هذا هو المعنى.. هذا ما أريد التحدث عنه “المعنى» والدلالات.. فعندما يوصف «سيبويه» أو أي إنسان بأنه بحر فهي للدلالة على أن هذا الإنسان – كما البحر – مليء بالثروات، فاللؤلؤ في البحر، والمرجان في البحر، الأسماك في البحر. وأذكر أن الشاعر المصري «حافظ إبراهيم» عندما أراد التعبير عن عظمة وغنى اللغة العربية قال:

أنا البحر في أحشائه الدر كامن :: فهل ساءلوا الغواص عن صدفاته

فكان ذلك أصدق تشبيه للغة العربية وكم هي غنية بالمفردات والمعاني فرأى أن يشبه ذلك بالبحر، وكان تشبيها جميلا. فالإنسان ومنذ القدم وإلى وقتنا الحالي يجد في البحر مثلا ونموذجا.

قال: وكان الحب منهكا تماما بالنسبة ل”عبدالحليم حافظ” فردد في الأغنية مع كلمات الشاعر الكبير نزار قباني: لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت.

قلت: هذا كلام جميل وهذا ما يحرك الدلالات.. وحتى في أوزان الشعر مثلا هناك مصطلح “بحور الشعر”. إذن للبحر دلالات ومعان عميقة لصيقة بالإنسان.. ويبدو لي أن البحر يشكل جزءا من حياة الإنسان سواء كان قريبا أو بعيدا عنه.

قال: وماذا عن أهل الواحات البعيدة عن البحر؟

قلت: هناك بحر الرمال.. فالبحر. عندي. مصطلح، وهو من الإبحار. لماذا سمي بحرا؟ هل نتيجة للماء؟! أم نتيجة للإبحار بمعنى العمق والامتداد. فالإبحار ليس فقط بالسفن، فالإبحار قد يقصد به التعمق وخوض غمار المسافات البعيدة.. فيقال إن فلانا أبحر بأفكاره، أي تعمق في التفكير، وحتى العرب الذين وضعوا بحور الشعر كانوا أبعد ما يكون عن البحر.

قال: نعم. الإبحار للسفر والتبخر للتعمق. وكلتا الكلمتين على ارتباط بالبحر. فالإبحار ليس بالسفن فقط، لكن تلك كنايات واستعارات وتشبيهات توضع في إطار المجاز بأنواعه. ولغويا: الاشتقاق أو الصرف تال للمصدر.

قلت: يبدو لي أن التسمية العربية جاءت للدلالة على العمق والاتساع، فيقال أن هذا بحر لأنهم لم يكونوا يدركون أن له نهاية. فالحدود التي تكلمت عنها في بداية الحديث عندما قلت إنني أخاف من اللانهاية، فاللانهاية هنا تعبير مجازي، وكذلك في القديم كان العرب لا يدركون كثيرا ماذا وراء البحر.

قال: لماذا «الفوبيا» أو الرهبة ؟، فالفوبيا» كما ترون ليست تعبيرا دقيقا لمثل هذا الموقف. هذه الرهبة قد نشعر بها عندما ننظر إلى متسع آخر حيث النجوم والكون. وعلى أي حال فالأرض كوكب مائي ونسبة الماء إلى اليابسة تعكس تفوقا للماء.

قلت: نعم فالماء يشكل 71% من مساحة كوكب الأرض البالغة أكثر من 510 مليون كم وأمام هذا الامتداد العظيم فإن الرهبة عندي أمام البحر هي ليست مسألة «فوبيا»، فهذه حالة مرضية، وتعكس حالة خوف وذعر من شيء، وللرهبة دلالات تختلف عن «الفوبيا» باعتبار الفوبيا تعبير عن خوف إلى درجة الفزع المطلق، لكنني مثلا أرهب البحر لعظمته وعمقه، وليس القصد عمقه السفلي فقط، وإنما العمق في الدلالات. إنني أعشق البحر لكنني في ذات الوقت أخشاه.

قال: نعم. إنه انعكاس أيضا لشيء عظيم نجهله ولا ندريه في هذه المعاني القريبة، بين الجزء والكل، فهذا الاتساع وهذا المدى فيه عظمة..

قلت: البحر عظمة ومهما كانت الرؤى فهو ذو دلالات ومعان كثيرة، فالبحر يمكن أن يكون دلالة للخير والسلام، فلولا البحر لكان جزء كبير من البشر قد انتهى، فهو يمدنا بالحياة، وحتى حياة الأرض واستمرارها مرتهن بالبحر، فمياه البحر تطفئ لهيب الأرض المتأجج وتساهم في استقرارها.

قال: تعزيزا لهذا الكلام تفيد المؤشرات العامة للعلم الحديث إلى أنه لم تكن ثمة حياة على اليابسة في سحيق الزمان، وأن الحياة بدأت في مياه البحر.

قلت: بمعنى العودة إلى “داروين ” ونظريته في “النشوء والارتقاء” وإشارته إلى أن الحياة بدأت في البحر. هذه معاني وإشارات عميقة تلك التي تفترض أن الحياة بدأت في البحر.

قال: في الواقع هذه مؤشرات عامة في العلم. أما “داروين” فلم يشتغل بنشوء الحياة في نظريته عن النشوء والارتقاء أو نظرية الطور بل عكف على نشوء الأنواع واختلافاتها التطورية ميدانيا ومنهجيا. وعنوان كتابه الشهير “أصل الأنواع” دليل على ذلك. ومن جهة أخرى لم يوفر لنا إجابات العلم إجابة حاسمة أو قول فصل بشأن نشوء الحياة داخل المياه، لكن التطور العضوي وتطور الأحياء والخط التطوري فيؤكدون أنه بدأ في البحر، ويلاحظون أن التحورات أو التكيفات شديدة التنوع والتعقيد كانت بدايتها في المراوحة بين اليابسة والماء، لكن مسألة نشوء الحياة فهذا ما لم يتم الجزم بشأنه. فهل كان البحر بالفعل أصل الحياة والنشأة والانبثاق الأول؟ هذه المسألة لم تحسم بعد. فنحن نجد أشكالا مجهرية ليست بجراثيم، كنبات الخميرة وهو نبات مجهري من خلية واحدة موجود في الهواء، ولا يوجد إلا في الهواء، ويسقط على سكريات الفواكه ويقوم بكسر سلاسلها وتكون من نواتجه التخمر أو “العطن” في الفواكه. فليس هناك حسم بشأن انبثاق الحياة، وجهود العلم طوال القرون تشير إلى أن

الحياة كما نعرفها كانت هي تلك المراوحة الجبارة بين اليابسة والماء والتنؤع الهائل.

قلت: طبعا. هذه مسائل جدلية، ومصدر الحياة قد يكون البحر، وإذا تفحصنا الرؤية الدينية فهناك الآية الواردة في القرآن الكريم “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، دلالة دون شك عميقة وتحتاج إلى بحث ودراسة. وكافة المعطيات تؤكد أن مصدر الحياة هو الماء، ولولا الماء لانعدمت الحياة، سواء حياة البشر أو حياة الأرض في حد ذاتها، فكل المخلوقات الحية تعتمد على الماء.

قال: هذا صحيح.

قلت: الآن وبعد هذا السجال هل يستطيع الإنسان أن يسرح ويبحر بمخيلته ليدرك خفايا هذا الخضم الجبار؟ لا شك أن هناك أشياء عظيمة وحركة دءوبة، مد وجزر.. أنظر إلى الأمواج كيف تتلاطم في حركة وتواصل، وهذا دليل على أن البحر حياة. تنوع الحديث بيننا وطال عن البحر.. أنا أعيش فيه دنيا الفلسفة والخيال، والأستاذ «يوسف» يعيدني إلى الواقعية العلمية وكأنه لا يريدني أن أسرح بعيدا في موضوع يمتد عمقه وأتساعه عمق واتساع ماهيته فيبحر كلانا في فلك بعيد يطول فيه سفر الحديث فنسبح بين أمواج العلم والفلسفة والأدب ويكون الوصول إلى مرافئ الإشباع المعرفي محفوف بالصعاب فقررنا، وعقارب الساعة تقارب الصباح أن نعود أدراجنا ونحن نستمع إلى مذياع السيارة وعبره تبث أغنية للسيدة فيروز (شايف البحر شو كبير…)، انتهت الأغنية. وحيث سكنى الأستاذ «يوسف» توقفت بالسيارة بعدما اتفقنا على موعد قريب.

_________________________________________

1- مقالة تم نشرها بصحيفة الشط في أحد أعدادها الصادرة سنة 2008، وهي المقالة التي كانت مدخلا للتفكير في إجراء حوارات متواصلة مع الأستاذ يوسف القويري، مادة هذا الكتاب.

د.جمال عبدالمنعم الزوي (القويري وأنا والبحر)، الهيئة العامة للثقافة، 2020م.