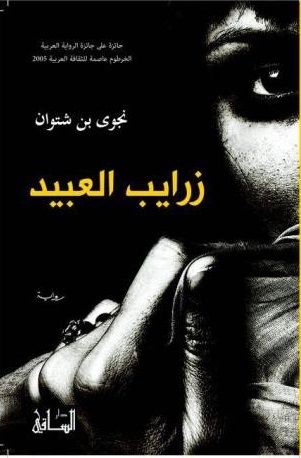

لطالما كانت هذه الأرض مسرحاً للعبث، وهذه الرواية تكشف عن فصل من فصول العبث الذي طالَ كل مناحي الحياة، والذي لم نكن لنحيط به بكل هذا الأتساع والشمولية لولا قراءة هذه الرواية الوثيقة، رواية “زرايب العبيد” التي امتزج فيها كمنظومة روائية متكاملة الأركان، التاريخ بالموروث والمُعاش بالخيال والواقع الاجتماعي بالظلم والقهر والجهل وقدمت من منظور آخر تفسيرا لسيرة العبودية وللحب المحرم وللشهوة وللغيرة وللجنس وللخسة الإنسانية وللأنانية المفرطة وللحياة في ظل الفقر، وذل الحاجة والقيود التي تكبل الروح قبل الجسد.

وقبل ذلك أماطت اللثام عن ظاهرة ونشاط إنساني بكل ما فيه من قسوة وظلم واضطهاد وإلغاء وتعارض مع الشرائع والنظم الحياتية، وقبل هذا وذاك التعارض مع العقل، وقدمته على عكس الكتب التاريخية الصارمة بشكل فني ممتع، وأتصور أن الصورة وصلت إلى القارئ بشكل سلس وسهل وعميق وممتع أكثر مما فعلت كتب التاريخ القليلة التي أشارت إلى هذه الظاهرة في ليبيا وتناولتها بشيء من التوضيح، ففي حين قذ يُقبل الكثيرين على قراءة الرواية ويجتذبهم موضوعها قد لا يقرأ الكتب التاريخية ويهتم بها إلا المتخصصين وطلاب الدراسات العليا ومن شابههم، فالرواية وهذا أمر لا ريب فيه، أكثر انتشارا وذيوعا من المتون الأخرى المختلفة، وهذا يجعل منها متن توعوي إلى جانب مهامها الأخرى المعروفة.

ولا يعني تركيز الرواية على ظاهرة الرق في شرق ليبيا عدم وجودها ووجود تداعياتها حتى اليوم في غربها وعمقها الصحراوي، إذ نلاحظ ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرون بعض ما يحيل إلى تلك الحقب التي كان فيها الرق أمرا بديهيا مسلما به، فهنالك حتى اليوم فوق هذه الأرض من يعامل ذوي البشرة السوداء كعبيد بشكل واضح كما يحدث عند أهل المنطقة الواحدة أو القبيلة الواحدة، حيث يُقسم الناس إلى درجات أولى وثانية ويعاملون على هذا الأساس ولا يتزوج كل منهم من نسل الآخر رغم أنهم من منطقة أو قبيلة واحدة ويحملون ذات اللقب أحياناً، ونستطيع أن نرى تجليات هذا الأمر عند بعض قبائل الأمازيغ وغيرهم من أهل الجنوب، وهنالك من يضمر أمر التعالي عن أصحاب البشرة السوداء ولا يُصرح به لأسباب شخصية، غير أنه في قرارة نفسه لا يؤمن بمساواته بمن يعتقد أنهم عبيد أو نسل العبيد، والغريب في الأمر أن هنالك من السود من يتماهى في لعب دور العبد بل أن منهم من لا يزال حتى اليوم يمتهن العزف بالزكرة والطبل في المناسبات والأفراح ولا يجد غضاضة في ترسيخ صفة العبودية بلعبه لهذا الدور لأن العزف بالزكرة شيء ارتبط بلون البشرة، إذ كان الأحرار أو البيض يعتبرون العزف والغناء مهن وضيعة كما يبدو ولهذا عهدوا بها إلى عبيدهم، والرواية وإن اقتصرت في سردها على مساحة جغرافية محددة إلا أنها أحاطت بالظاهرة في كل أماكن تواجدها في ليبيا، بشكل مضمر أحيانا، وبشكل صريح أحياناً أخرى من خلال إشاراتها المركزة إلى مواطن العبيد الأولى أو إلى الأماكن التي قدموا منها إلى بنغازي وغيرها من الإشارات العابرة التي تبين ذيوع الظاهرة ووجودها في كل مكان ، وما سردته الرواية شيء قليل من ظاهرة كانت منتشرة ومتعارف عليها ولا تجد أية معارضة أو استهجان خاصة وأن المسألة لها جذور دينية تؤيدها، وإذ تنبش الرواية في هذا الموضوع وتغوص في حيثياته فإنها بمقدورها أن تطرحه للنقاش بهدف استجلاء بعض غوامضه ووضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي والديني.

والرواية بالإضافة إلى ذلك بتناولها للمسكوت عنه والمُغيب، تعد وثيقة فنية هامة رغم أن البعض ينظر إليها كأداة لنفض الغبار عن الماضي البغيض الذي لا يُراد له أن يعود.

واذكر في هذا المقام أنهُ في فترة ماضية اتفق بعض المثقفين الليبيين بعد قراءتهم للرواية وإعجابهم بها وبطرحها الجريء على إقامة ندوة تتناولها بالتحليل والنقد كخطوة لتسليط الضوء عليها ولتنشيط المشهد الثقافي غير أنَّ محاذير كثيرة جعلتهم يتراجعون عن ذلك بسبب أن موضوعها حساس للغاية وقد يُساء تأويل هذه الندوة ويقع منظموها في إحراج كان بالإمكان تفاديه، خاصة وأنهم يتحركون في مجتمع يعج بالمتربصين كما لو أنهم يتحركون وسط حقل ألغام.

هذه رواية تنتمي إلى ذلك النوع من الادب الذي لن يترك قارئه قبل أن يؤكد له على أن الحياة هشة إلى حد أنها يمكن أن تنهار في أي لحظة لا لشيء إلا لأن الظلم مكون رئيسي من مكوناتها ولا يمكن أن تستقيم إلا به للأسف.

ومن ناحية البناء والهيكلية نحن إزاء رواية دائرية يؤدي أولها إلى آخرها ويؤدي آخرها إلى أولها، كما لو أنها حكاية دائرية لا متناهية قد حدثت ألاف المرات قبل ذلك وما تنفك تتكرر بضراوة في مكان جديد كل مرة.

ذكّرتني هذه الرواية في آخرها وأحالتني من حيث لا أدري إلى رواية ” مائة عام من العزلة ” لماركيز، عندما وصلت إلى موت الجدين وبعض الشخصيات الأخرى الفاعلة ووفاة البطل في بقعة بعيدة عن موطنه، وفي الإشارة إلى المواليد الجدد كادت الرواية أن تأخذ صفة الملحمية حيثُ تعاقب الأجيال، وإمكانية بدء الحكاية من جديد بشخوص جديدة عنصران في الرواية يحكيان سيرة الحياة المحكومة بالموت والموصومة بالفناء في نهاية المطاف.

كما لفت نظري في الرواية كثرة تناولها لعنصر الجنس وإيحاءاته، ما يجعلهُ ملمح رئيسي فيها ستُسفر دراسته من قبل النُقاد والمختصين عن دلالات عدة وتأويلات متباينة ، خاصة وأنه وعلى عكس بعض الروايات الأخرى، ينخرط بحيوية في السياق العام للرواية ولا يبدو كدخيل عليها، ولا يحس القارئ مع كثرته أنهُ مجرد حشو أو توسل بعنصر تشويقي لترصيع الرواية أو محاولة تسويقها على أنها رواية تحررية أو ما شابه، فالجنس هنا جزء من الحياة لا يمكن إقصاءه والتغاضي عن سلطته وجزء من العمل السردي ككل وليس مجرد إقحام في غير أوانه أو مكانه، ولا يتم عرضه بشكل مبتذل.

وسيؤدي تجاوزه وتخطيه من قبل القارئ إلى خسارة الكثير من المتعة، وأتصور أن السرد لا يكتمل ولا يأخذ مداه ولا يكتسب حيويته إلا بوجود قدر منهُ، سيما وأن بعض الأحداث تتأسس عليه وتحتاجه وارتباطه بالحبكة وثيق جدا إلى حد الذوبان فيها والتماهي في هندستها.

ولا نخالف الحقيقة حين نقول أن أجمل الروايات، تلك التي لا ينتهي تأثيرها بانتهاء قراءتها وقد تعيش إلى حين مع قارئها حتى بعد الانتهاء منها، والرواية التي تحثك على طرح الأسئلة والبحث عما وراء أحداثها لا شك في أنها رواية ناجحة، وصحبة ” زرايب العبيد ” سنتوقف عديد المرات لنتساءل عن بعض الأشياء وعن بعض الإلماحات التاريخية، وقد لا نظفر بالإجابة، غير أن طرح السؤال في حد ذاته غاية وهدف لا يمكن الاستهانة به، وأكبر سؤال قد تواجه به نفسك وتتمنى أن تحصل على إجابة له هو إشارة الرواية في صفحاتها الأخيرة إلى أن الفضل في التخلص من نظام الرق في هذا الركن من العالم يعود للاستعمار الإيطالي، وبين أن تصدق أو لا تصدق، وبين أن تشكُر إيطاليا على هذا الفعل أو تذمها لأنها استعمار في نهاية الأمر، تقف حائراً متسائلاً وتأمل في أن تجد الإجابة الشافية حول هذا الأمر من أصحاب الاختصاص.

غير أن الحيرة لم تطول عندما قامت الروائية التي كانت قد حصلت على درجة الدكتوراه بأطروحتها حول تاريخ الرق في ليبيا بالإجابة عن هذا السؤال المهم، والفضل بالطبع يعود لوسائل الاتصال الحديثة التي مكنتنا من التواصل المباشر مع الروائية ومناقشة بعض التفاصيل معها حيث قالت في ردها.” وصفت الرواية الوجود الإيطالي في ليبيا بأنه استعمار وذكرت أنه ألغى الرق، وهذا الكلام صحيح فإيطاليا كانت قد وقّعت على اتفاقية إلغاء الرق سنة 1814 في مؤتمر فيينا مع بقية الدول الاوربية لطي صفحة نقل العبيد والذهاب إلى حقبة أخرى هي استعباد الناس في أوطانهم بدلا من نقلهم لاستعمالهم كيد عاملة مجانية في بناء مجتمعاتهم، لذلك عندما دخلت إيطاليا إلى ليبيا كانت في الواقع تأخذ حصتها من ممتلكات الرجل المريض، ولم تعد بحاجة للرق في صيغته التقليدية القديمة، لقد بدأت حركة الاستعمار الحديث التي استعبدت الجميع.. السيد والعبد معاً كما كانوا وفقاً للنمط العثماني.

وأردفت هذا التوضيح بنبذة مختصرة عن إلغاء نطام الرق في العالم أجمع.

استمتعت كثيرا بقراءة الرواية التي لم تفارقني طيلة القراءة فكرة أنها تصلح لأن تتحول إلى فيلم سيحصد الكثير من النجاح لو وجدت من يفعل ذلك، ولو أُنتجت هذه الرواية في دولة متقدمة سينمائياً، في اعتقادي لكانت قد أصبحت فيلماً فهي تمتلك كل مقومات التحول إلى فيلم ذو حبكة مقنعة وبناء متماسك ومتين ومترابط، ووصف وافي للأمكنة والفضاءات وحوارات متنوعة بها من الزخم والإقناع الشيء الكثير وتنطوي على ثراء روائي من شأنه أن يجتذب الذوائق المختلفة وبها شخصيات ونماذج إنسانية كفيلة بإثراء العمل الفني وتكثيفه بما تحمله من هيئات وأمزجة ودوافع سلوكية متباينة إلى حد التناقض والتضاد أحياناً، والتفاعل أو الصراع الدرامي بين هذه الشخصيات وفقت الكاتبة في إدارته بحنكة ومهارة عاليتين .

وأكدَ هذا الخاطر العابر مشاهدتي لفيلم ” أثنى عشرة سنة عبودية ” في ذات الفترة التي قرأت فيها الرواية، وهو فيلم أمريكي يخوض بطريقة مأساوية في موضوع الرق، ولكن من وجهة نظر أخرى ومن ثقافة مغايرة، سوى أن ما يجمع هذين العملين هو صدقهما في تصوير معاناة العبيد، قبل أن تنضج الإنسانية وتصل إلى حد يؤهلها لأن تلغي هذا النظام وتجرمه، مع تحفظنا على هذا الحكم لأن الرق وإن اختفي ظاهرياً إلا أنهُ لا زال يُمارس بأشكال وبطرق أخرى في أماكن كثيرة من العالم، ليس أقلها استعباد المرأة وإخضاعها لأحكام مسبقة أو تسليعها واختزالها في الجسد، وما استغلال العمالة الرخيصة من قبل أصحاب رؤوس الأموال إلا شكل من أشكال الرق الحديث المدعوم بالقوانين والتشريعات الظالمة التي تراعي مصلحة الأغنياء والمُلاك وتضع مصلحة الفقراء والمحتاجين في آخر قائمة اهتماماتها.

أخذنا الحديث عن الرق بعيدا عن الرواية المميزة والمكتملة فنياً وموضوعيا وأسلوبيا، ولئن أخذنا السرد الممتع إلى أفاق قصية حتى أنسانا صاحبته إلا أننا ننتبه في لجة هذه المتعة والتفاعل لنهنئ الروائية نجوى بن شتوان على هذا الاشتغال الشاهق ونتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها الأدبية، وسننتظر دائما إصداراتها لنستمتع بقراءتها والاستئناس بها، ولا بد من التوضيح في الختام أن دافع القراءة التي بدت عاطفية أكثر منها موضوعية هو الإعجاب الشديد بالرواية التي امتلكت من وسائل الجذب والسحر الشيء الكثير.

هذه المتعة التي تمسك بتلابيب اللحظة

هذا السرد المتدفق بنعومة من بين أنامل المعتاد

هذا التاريخ الذي يُستعاد بكل ثقله هنا

هذه الذاكرة التي لا تغفل عن تفصيل

هذه العذوبة التي تُقطِّر من بين السطور

هذه الدهشة المتفاقم هديرها

هذه الحياة التي تتشكل على مهل أمام ناظريك

هذا العطر المتسرب من شقوق الكلام

هذا الخواء الذي يمتلئ بكل ما هو أنيق

هذا الإيقاع الذي يسلب الروح وقارها ويدفع بها نحو حلبة الرقص

هذا الوقت الذي تُضيئه حكاية

هذا الخيال المكتفي بذاته عمّن سواه..

أشياء عديدة يمكن أن تحدث وأنت تقرأ رواية “زرايب العبيد”.