“أنا مؤمنة إيمان عميق بصحة الماركسية، وبصحة مواقفها إجمالا في الحياة وفي الفن كمان”

“على فكرة لوقدر لي يوما ما إني أساهم في وضع لائحة حزب، مستعدة أحارب عشان يحطوا شرط في العضوية، إنها ما تقلش عن 30 سنة، وأنه يكون سبق له العمل، اشتغل يعني وكل عيشه بعرق جبينه، أتذل زي بقية خلق الله اللي عايز يعمل عليها طليعة”

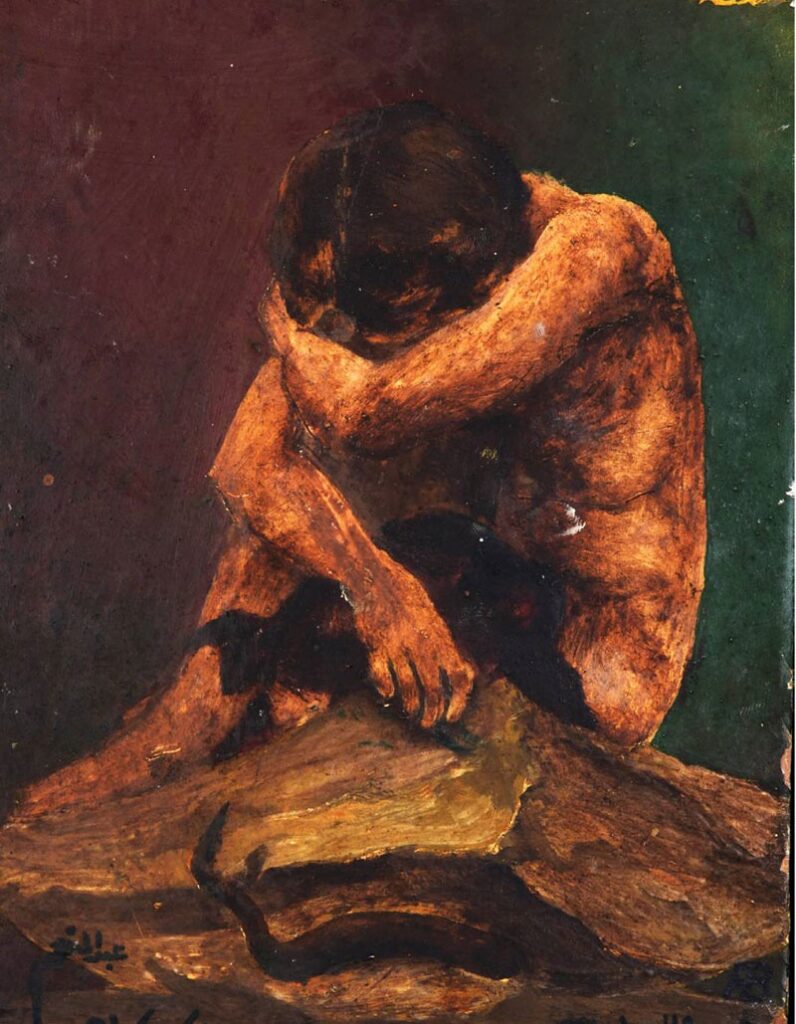

أروَى صالح

تقف على الحافة.. الشرفة في الطابق العاشر بعيدة جدا عن الأرض بطريقة بدائية، تنظر إلى العالم تحتها كاستعارة في نص رديء، حتى من هذه المسافة الحياة لها نفس المعنى ونفس الفحش، حتى من هذه المسافة لا يمكن فضح مؤامرة العالم ضد ضحيته، اسمي أروَى صالح، اسمي الحركي هيفاء إسماعيل أيام الحركة الطلابية في نهاية عام 1971م، أعلم أن وقوفي على هذه الحافة ليس فيه من جديد، فهذه لحظة مكررة في الروايات والأفلام وفي الحياة الواقعية، ربما وقوفي هنا ليس له تفسير منطقي، لكن أليس المنطق نفسه عنف هادئ وحميم، هنا في شقة أختي، على حافة الشرفة، لا وجود للغة أعلى من الهواء البارد، لا وجود لشعارات، لا وجود لمخاطر الفشل، فقط أمامي الإعلانات عن السلع الرخيصة، إعلانات تشبه النجوم في عالم تافه وممل، أنا أروَى صالح، امرأة من: “أبناء الزمن الذي فقد فيه حتى الحزن جلاله، صار مملا هو الآخر، مثل البرد، أو مثل الصداع، والملل لا يصنع فنا، فقط أناسا مملين”، لا أدري ما الدور الذي يجب أن يلعبه الموت في هذه اللحظة، ربما يضعني مع حدي الخاص، لماذا تبدوا الكلمات صعبة عندما نتحدث عن الموت؟ ما يخيف حقا هو إنجاز مهمته وليس الحديث عنه، في شقة العائلة كنت أتقاسم مع أخي الصالة أثناء الليل ونقسمها بقطعة قماش تصبح مهمتها توضيحية، تقاسم الفقر هو نفسه تقاسم الموت، وقوفي على الحافة يشبه لعب الأطفال الأبرياء، ما هو على المحك هنا ليس حياتي، بل تاريخي الذي يتحدث حتى وأنتم نائمين، أنظر إليكم من هنا الآن وابتسم، التفاصيل لوصف هذه الحالة لا غنى عنها، وربما شيء من الفلسفة لتكتمل شروط العرض، الفلسفة الخبيثة التي تأتي بعد زمن من الحياة والتجربة، تأتي مع الليل وتقف على الحافة مع كل شيء آخر.

أنا أروَى صالح مناضلة من اليسار الذي تشكل في مرحلة رفض هزيمة 1967م، اليسار هذه الحالة الأكثر جرأة التي عرفها التاريخ، إنها الحالة التي تشبه التأمل الصوفي الذي نخرج معه من العالم إلى الحلم. أنا على الحافة الآن كصورة معلقة لهذا الحلم، صورة يجب النظر إليها كبرهان على ضعف العالم، صورة يجب وضعها في خدمة معنى ما في المستقبل، صورة للإدانة وعدم تبرير العالم. هناك دائما طريقة جيدة للسير في طرق الموت، منها أن تكون الوجوه والأسماء غائبة كأنها رغوة البحر، منها نسيان كثيرٍ من عناصر الحياة اليومية، منها السخرية من الحب والنظر إليه كفراغ بين الكلمات، هذا لا يعني أنه غير مؤثر، الفراغات هي أكثر ما يلفت النظر في الصفحة المكتوبة، كيف أفكر في الحب بهذه الطريقة وأنا على حافة شرفة في الطابق العاشر؟ لا أدري قد يكون هذا نابع من الإسراف في التفكير في الخطأ الذي ارتكبه الكثيرون في حقي، الخطأ تشويه للحقيقة، عندما كتبت “المبتسرون” لم أفكر في الخطأ، فكرت فيكم وأنتم على الورق، كنت بعيدة عن نفسي، كنت هناك في الاعتذار ”لهواة الأدب ومحترفيه الذين اعترض بعضهم بأن هذا العمل لا ينتمي لأي جنس أدبي”، أنا أضحك الآن، كدت أن أقع من على الحافة من شدة الضحك، ألم يخبرهم أحد أن ما يفتح المعنى واللغة هو الكتابة، أن تكتب نصية الحياة، فأنت لست في حاجة إلى جنس، بل في حاجة إلى دعوة الحياة الحقيقة التي تقع على أطراف الصدق، لقد حاولت المواءمة بين لغتي وفشل جيل كامل، فهل يحتاج هذا مني إلى البحث عن جنس أدبي رفيع؟ ماركس قال في معرض حديثه عن نابليون الأول وابن أخيه نابليون الثالث: “التاريخ يحدث مرتين، مرة بطريقة مأساوية، ومرة بطريقة هزلية”، ماركس أراد أن يقول إن الحياة نفسها تخضع لقانون الضوء والظل، أعتقد الآن أنني أعرف هذا القانون جيدا، عرفت لحظة التفكير في إعادة بناء العالم، وبناء تاريخ لا يحدث مرتين، وعرفت لحظة العار والإحساس بالذنب والتبسيط المؤسف للظلم، لماذا أقف الآن على هذه الحافة؟ هذا سؤال يشبه جلسة لطرد الأرواح الشريرة، لأن الجو ملوث أكثر من اللازم صباح يوم 7 يونيو1997م، فقررت الوقوف على حافة الشرفة للبحث عن هواء نقي، هل هذه الإجابة كافية لإعادة تعريف أو تقييم الموقف في هذه اللحظة؟ لا هذه ليست إجابة، إنها نكتة خطيرة أو فقاعة من الغموض والسخرية، لكن فيها ما يفسر المشهد من الأسفل وليس من هنا، كل ما كنت أبحث عنه هو الاعتراف، فقط الاعتراف بوجودي، هذا الاعتراف حاجة إنسانية، كنت أبحث عن الاحترام في المجال السياسي، الرعاية في المجال الحميم للأسرة، هل هذا كثير عليكم؟ الاعتراف أداة مفيدة للإنسان في تحقيق ذاته، التعامل معي على أنني أقل شأنا منكم، استبعادي من المشهد كليا كأنني غير مرئية، هذا يشكل عدم اعتراف بي وبتاريخي ونضالي. كنت أناضل من أجل حلم كبير وجماعي، فأصبحت أناضل من أجل الحصول على اعتراف يكشف عن معاناتي. والثمن الذي دفعته، لست كاتبة أو موهوبة مثلكم لأحصل على الاعتراف بي بعيدا عن السياسة بطريقة تشبع ذاتي، أشعر بالهزيمة، هزيمة ذاتي وحلمي الذي عشت من أجله، كتبت “المبتسرون” لتكون تجربتي الشخصية بمثابة تدقيق وتصحيح ضد الاعتراف غير الموضوعي الذي حصل عليه المبتسرون منكم، أنا في حاجة لأن أرتاح، أحتاج إلى دقائق من الصمت قبل أن أقفز.

في مقال لأحد الكتَّاب بعنوان “العدمية التي ليس منها بُد”، يلقي الكاتب اللوم على ميلان كونديرا في مسألة انتحار أروَى صالح قائلا: “رواية كائن لا تحتمل خفته لميلان كونديرا تنخر بشكل جهنمي في الدماغ، هذه الرواية خَطِرة، يتكوم أثرها الخبيث ببطء، سُما زعافا… هذه رواية سامة، بل أغرب رواية في العالم، بما تحويه من قدرة على العبث بعقل القارئ، وفي الضرر النفسي المستديم الذي تتركه في الشخصية والضمير… هذه الرواية كانت السبب المباشر في انتحار أروى صالح صاحبة العمل الوحيد “المبتسرون” بعد أن فهمت “الكيتش” فعجزت عن التعامل مع الحياة، ألقت نفسها من الطابق العاشر، لم تحتمل صدقها الكامل وتماهيها مع مبادئها اكتشاف أن كل ذلك الزخم كان مجرد كيتش، نفاية، وهم صغير زائف، فن هابط، ولما انقشع الوهم فقدت الحياة التي ارتكزت كلية على الوهم معناها، فوضعت حدا لحياتها بعد أشهر قليلة من صدور كتابها”، كم من الاحتياط الذي يجب اتخاذه قبل قبول كل هذا الكلام؟ يتساءل المرء لو أن أروَى صالح سمعت هذا الكلام وهي على الحافة، كيف ستكون ردة فعلها؟ أكيد كنا سنسمع إعصارا من الضحك، وأعتقد أن أروَى ستقفز من الحافة عدد لا نهائي من المرات بعد سماعها هذا الادعاء، لكن ما الذي جعله يقول هذه الكلمات التي قد تثير دهشة كونديرا، الإجابة هي قول أروَى: “ما بين الدوافع الخفية والنداء العام يوجد وسيط، سماه أديب كبير _تقصد ميلان كونديرا_ “الكيتش”، والكيتش حسب تعريف قدمه له الأديب هو كلمة ألمانية انتشرت في القرن التاسع عشر العاطفي على حد تعبيره، والكلمة الألمانية تعني “نفاية”، وصارت إشارة معتمدة للأدب والفن الهابط وبهذا المعنى دخلت القاموس ما بعد الحداثي، المتسامح كما هو معروف إزاء هذا النوع من الفن، غير أن الكاتب يستخدم الكلمة هنا في سياق خاص _فيما يبدو لي_ سياق يشير إلى نوع من أنوع الرومانسية، والعاطفية المستبدة “تضيف أروَى صالح: “إن ما يجعل اليساري يساريا، ليس هذه النظرية أو تلك، بل مقدرته على إدخال أية نظرية كانت إلى الكيتش الذي يسمى بالمسيرة الكبرى، ذلك أن هوية الكيتش لا تتحدد من خلال استراتيجية سياسية، بل من خلال صور واستعارات ولغة معينة (وهذه الفكرة الأخيرة اكتشاف فذ بحد ذاته)، وفي مملكة الكيتش التوتاليتارية تعطى الإجابات مسبقا محرمة بذلك أي سؤال جديد، لذلك فبقدر ما أن الكيتش هو _في آخر المطاف__ المثل الأعلى لكل السياسيين ولكل الحركات السياسية، يكون الإنسان الذي يتساءل هو العدو الحقيقي للكيتش، لذلك فإن الكيتش قناع يخفي وراءه الموت”، من الواضح أن الموضوع يبدأ مع الكيتش وينتهي بالموت، ربما هذا ما جعل صاحبنا يلوم كونديرا.. إضافة أخيرة تقول فيها أروَى صالح: “أيا كان الكيتش الذي اخترته لنفسك، فقد دخلت رأسا دائرة الشر بل والجنون، حينئذ تفقد التسامح، لا تعود مستعدا لقبول أي تناقض مع الكيتش إذ لا يعود البشر بالنسبة لك عوالم حية، أي متناقضة، بل أشياء تضعها على سرير بروكست الذي يحددها الكيتش (دينيا كان أو شيوعيا) تقطع رأس هذا، وتمط رجل ذاك، كي يتلاءما مع طول السرير، مع قالب الكيتش”، لا شك أن أطول مسافة بين اثنين هي: سوء الفهم، إننا أمام كلمات فيها خليط من الاشمئزاز والخوف والانجذاب، فهل الكيتش هو الشر والجنون، أو فكرة مثالية لا تحتاج إلى أي جهد، لأن الفكرة المثالية تسمح لنا بكل فظاظة بالحديث دون الاستناد إلى واقع موضوعي ودون اختبار للفكرة نفسها في الواقع.

ما هو الكيتش kitsch””؟ هذه الكلمة ليس لها مرادف في اللغات الأوربية الأخرى، وتترجم في الفرنسية إلى: “غير المرغوب فيه”، وفي الانجليزية إلى “شيء من الباطل”، والكلمة التي تعني هراء أو نفاية في الألمانية هي Qua-tsch””، الكيتش مصطلح ظهر أول مرة في أسواق الفن في ميونخ عام 1860م، وتستخدم الكلمة لوصف قطعة فنية مزيفة ورخيصة، أو لوصف لوحات قابلة للتسويق على المستوى الشعبي لأنها مقلدة ورخيصة السعر، ثم تحوّل المصطلح للحديث عن المنتجات الأخرى، ليصبح الكيتش هو المنتج غير المطابق للمواصفات والمقلد والرخيص، لقد بدأ الأمر عندما حاولت البرجوازية أن تهيمن ثقافيا وليس فقط اقتصاديا لتحطيم الأرستقراطية القديمة، فقد منح الكيتش الفقراء فرصة تزيين حياتهم اليومية بما كانت تفخر به الأرستقراطية، لكن بمنتجات فنية استهلاكية زائفة، لقد تم تعميم جمال البساطة من قِبل البرجوازية، بساطة في الديكور، في الملبس، في المسكن، وهذا ما اقتلع قيم الارستقراطية من جذورها، وهذا حدث بفضل الكيتش، لقد تم اتهام البرجوازية بتخريب النواحي الفنية والسياسية في الحياة العامة، وبهذا المعنى يصبح الكيتش شرا وجنونا، لأن الكيتش في هذه الحالة يعد اعتداء سافرا على النزاهة، الكيتش شر لأنه خلق عالم الذوق السيئ، وليس هذا فقط، بل خلق عالم الخداع الذاتي، والحد الأقصى لهذا الخداع هو الرضا بعلامة تجارية مزيفة على منتجات نحن نعرف أنها مزيفة، لقد قبل الإنسان الحديث بهذه الازدواجية حيث يظهر كل شيء على أنه أصلي في حين هو مقلد بشكل سيئ.

عاد مصطلح الكيتش إلى الظهور في عام 1900م بسبب أزمة الفن في ظل طغيان الرأسمالية، وعاد إلى الظهور مرة أخرى عام 1960م وأصبح المصطلح يستخدم من قبل نخبة برجوازية محافظة تعمل على إحياء الخطاب البرجوازي، ودخل هنا الجدل حول ما هو شعبي وما هو غير شعبي، وظهرت الهرمية الثقافية عالٍ/ منخفض، تقليد/ إبداع، منذ الثورة الصناعية والإنسان يعرف حجما غير مسبوق من حيث زيادة السلع، تقدم هذه السلع نماذج تافهة ومزيفة لمنتجات أصلية، في مجال الفن تزيف اللوحات الأصلية والفريدة والنادرة والتي لا يمكن الوصول إليها إلا في قاعات العرض، لتصبح في متناول الجميع ودون استثناء، وهذه النسخ المزيفة يتم تقليدها إلى أن أصبح التزوير موضوعا علنيا، وضاع الفرق بين ما هو مزور وما هو أصلي، ولهذا أصبحت كلمة كيتش هي أصدق تعبير عن فشل الخيال، وتحوّل التقليد إلى نوع من التواضع مسموح به، ويمكن سحب الكلام السابق على الأثاث، المجوهرات، التماثيل الفنية، الأجهزة الإلكترونية، المنتجات الغذائية، الملابس، قطع الغيار، لقد كون الكيتش العادات الاستهلاكية لمجتمعات ما بعد الثورة الصناعية، لم يعد هناك ما يحمينا من انحطاط الذوق والابتذال، هذا بالإضافة، إلى انعدام الأمن الوجودي، فهذا الأمن بالذات يتعرض للخطر عندما تتضاعف الخيارات، والحياة تتسع في صورة ممارسات يومية مزيفة ومتكررة، إنه خلط بين الأخلاق والجمال بحثا عن إرضاء المشتري، لا يهتم الكيتش بالجودة، بل يهتم بالجاذبية، وبهذا أصبح الكيتش موقفا محددا من الحياة نفسها، يرفض الكيتش الحساسية الجمالية لصالح المشاعر التي يتم تضمينها في السلع، هذه المشاعر تحاول بث الطمأنينة الوجودية، الطمأنينة تأتي من الروتين واليومي والمعتاد، والكيتش يوفر كل هذا من خلال الثراء الرمزي للسلع.

في أي سياق استخدم كونديرا ومعه أروى صالح هذا المصطلح؟ الكيتش يجعل الطليعة والفن الهابط أضدادا، الكيتش الذي تحدث عنه كونديرا هو السبب وراء كسوف الثوري، الطليعة قادرة على تغيير الفن بعيدا عن الفساد المقلق الذي يمكن العثور عليه في أعمال الكيتش، والطليعة يجب أن تكون لديها فلسفة لمواجهة الكيتش، مهمة الفيلسوف كمفكر هي: “أن يقول للناس ما يجب القيام به”، والسياسة هي ابنة الفلسفة والعكس صحيح، السياسة تجعل الفلسفة في خدمة السلع، بقدر ما تعمل في خدمة الحقائق، في عالم اليوم الفلسفة يجب أن تكون في الخدمة، دائما جاهزة في خدمة السياسة لأنها غير قادرة على إنتاج حقائق من تلقاء نفسها، بل من خلال ما هو خارج عنها مثل السياسة والعلم والفن، لهذا يجب أن تكون لدى الطليعة فلسفة واضحة ضد الكيتش بكل أشكاله وأنواعه، لأن الفعل الفلسفي دائما يأخذ شكل قرار، فصل، واضح وتمييز بين المعرفة والرأي، بين الآراء الصحيحة والخاطئة، بين الحقيقة والزيف، بين الحكمة والجنون، بين الموقف الإيجابي والموقف السلبي، لكن عن أي فلسفة نتحدث؟ هل الفلسفة هي ما يقال وسط مدرجات الجامعات، أم أنها هي سقراط وهو يخاطب الشباب في أثينا، أو ديكارت وهو يكتب رسائل إلى الأميرة إليزيبث، أو روسو وهو يكتب الاعترافات، أوهي قصائد نيتشه وكتب سارتر، الفلسفة ليست قواعد الخطاب الفلسفي، بل هي الطابع المتفرد في التفكير للفيلسوف، نعم هي تكرار، الفلسفة لن تقول أي شيء إلا ماضيها، لكنه تكرار أصيل وفيه إبداع، فعل ذلك دولوز مع ليبنتز وسبينوزا ونيتشه، سارتر مع ديكارت وهيغل، سلافوي جيجيك مع كانت وميرلوبونتي مع برغسون وأرسطو، آلان باديو مع أفلاطون وهيغل، لكن ماذا لو أن الطليعة نفسها قد أصبحت في خدمة الكيتش؟ في الإجابة عن هذا السؤال نجد الأساس الراسخ لكتاب أروَى صالح المبتسرون وحديثها عن الكيتش.

الكيتش بالنسبة لأروَى صالح هو نوع من الوعي الزائف، وهذا يعني أن شخصا برجوازيا أصبح من الطليعة ويعيش بعقلية رأسمالية، لكنه يحاول تضليل هذه العقلية بالعمل كماركسي، يعمل هنا الكيتش كوسيط بين الدوافع الخفية والنداء العام، وسيط بين الفرد وقيمة الإنسان في السوق، الكيتش هو التلاعب السياسي الذي يراد من إحداث التأثير المطلوب، المبتَسَر وتعني طفل ولِد قبل ميعاده الطبيعي هو الكيتش في العمل السياسي، المبتسر عمل غير ناضج لهذا فهو زائف، المبتسر وبسبب ولادته قبل ميعاده لديه طموح أناني وفاسد التفكير بطريقة مخجلة، يستخدم السياسة للترويج الذاتي، وتتحوّل معه السياسة من النشاط يقدم البرهان على النزاهة، إلى مجال ولادة الكيتش، لهذا هناك ارتباط تاريخي بين الكيتش والأنظمة الشمولية والاستبدادية، هذه الأنظمة التي تلغي حاجة الإنسان إلى وجوده الفردي الخاص، وحاجته لترك بصمته الخاصة، وتتكون فيها طليعة مبتسرة تتحدث عن ما يجب الصمت عنه، وتصمت عما يجب الحديث عنه، تمنح الناس الفن الهابط ،وأيديولوجيا زائفة ورخيصة، من هنا قول كونديرا استراتيجية الكيتش في المجال السياسي، هي منح الناس الصور، الاستعارات، العواطف والأوهام، وليس الحقيقة، الكيتش السياسي يعمل من داخل مفهوم التعاطف، وهنا يعني التعاطف قدرة على اكتساب فهم لمضمون ما يدور في أذهان الآخرين والتنبؤ بما يفكرون فيه وما يشعرون به وما سيفعلونه، هذا التعاطف يجعل تزييف وعيهم أسهل وأكثر جدوى، تقول أروَى صالح: “فمن المفارقات أن هناك مقعدا دائما في مجلس العدم، للماركسي الباحث عن دور، كان مثل هذا المثقف في الستينيات، هو ذلك الذي حددت له سلطة عبد الناصر دوره، اعتقلته فترة كافية ثم أخرجته وعينته في إحدى مؤسساتها العامرة في ذلك الزمن، وكان ملزما أن يغني من قفص، أو يذوي في عزلة غامرة، جدرانها الشعب ذاته، الملتف حول الزعيم، كان يعرف أكثر مما يستطيع أن يقول، ولا يستطيع أن ينتحر في قبر الصمت، فأكتفى بنصف أغنية، ولم يغفر لنفسه ذلك أبدا، أكثر من جميع من أدانوه، وكانت تلك هي سكتة العدم”.

أما جيلها هي فتقول عنه: “يتساقط ناسه اليوم على موائد العدم بالجملة دون أن يكون قد سمعه أحد يشدو حتى بربع أغنية، ومازالوا يبحثون عن دور أصغر كثيرا في معظم الأحوال من ذلك الذي حققه مثقفو الستينيات”، “كان شباب الحركة الطلابية شبابا في أوائل عشرينياته، يتلعثم بعضه بكلمات ماركسية، وملأته قيادة الجماهير غرورا ساذجا سرعان ما دفع ثمنه”، لقد عاش هذا الجيل تجربة فاشلة بسبب سعيه لتكوين قوة سياسية دون بناء قوة اجتماعية، لم يكن هذا الجيل قادرا على دمج المعرفة التي اكتسبوها من الصراع اليومي من أجل البقاء، مع المعرفة السياسية الشاملة لصنع حركة اجتماعية، لهذا هم مبتسرون من وجهة نظر أروَى صالح، هم: “تبخرت الحركة الطلابية واحتمالات البداية بها، ووجد زعماؤها _وهي واحدة منهم_ أنفسهم في العراء، ليذوقوا نفس المهانة التي طالما جرعوها جيل الستينيات، لقد أصبحوا هم أيضا زعماء بلا جمهور”، الكيتش السياسي يقوم على الوهم وليس على الواقع، وهم الشخص نفسه ورغباته، ومن ثم خلق خطاب كاذب ليس له علاقة بالواقع لإقناع الناس، لقد استخدم بوش وهو يقنع العالم بغزو العراق كلمات الفلاسفة من شيشرون إلى أرسطو، ومن آدم سميث إلى توكفيل، ولم ينسى الاستشهاد بكلمات البابا يوحنا بولس الثاني، هذه هي تقنية التلاعب السياسي أو الكيتش الذي يتحدث عنه كونديرا، تؤكد أروَى صالح على دور الكيتش في الربط بين الأنظمة الشمولية وعبادة الزعيم، أو الصنم الذي يصبح تجسيدا للمصير، “رغم كل المرارة التي يكنها أبناء جيلي _اليساريون بشكل أو بآخر_ تجاه عبد الناصر ونظامه وزمنه، لا يستطيعون الإفلات من الحنين لذلك الزمن بالذات… عندما تحول زمن عبد الناصر إلى ماض ضاعت معالمه، تهنا ولم نجد ما نتوكأ عليه في المتاهة سوى الحنين، تعرى وعينا التاريخي وهو يواجه حاضرا لا يسير وفق نبوءته الثورية فأخذنا نولول مع النادبين على زمن الانهيار، قياسا بالطبع على زمن عبد الناصر، الذي بقى منتصبا كصنم قديم، يبتسم لنا بنصف شفقة ونصف سخرية عبر العقود”، وهذا ما يحدث اليوم في مجتمعات الربيع العربي، نسمع ونشاهد الحنين لزمن معمر القذافي في ليبيا، وبورقيبة في تونس، وبشار الأسد في سوريا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، والكيتش السياسي جعل المشترك بين كل هؤلاء القادة هو الوطنية، وهذا النوع من الحنين لا يشكل إلا مغازلة بين الأيديولوجيا والكيتش.

لم تكن أروَى صالح ضحية فهمها لتقنية عمل الكيتش الذي تحدث عنها كونديرا في روايته خفة الكائن التي لا تحتمل، ولا حتى ضحية سقوط الحلم بعالم عادل بعد سقوط جدار برلين، لقد كانت أروَى صالح أكثر الناس وعيا بأن زوال الإتحاد السوفيتي، ليس سوى زوال شكل قمعي وفاسد من الماركسية، شكل فاسد اعترض هو نفسه إمكانيات الماركسية كحركة مناهضة للرأسمالية، وكأداة لتحليل ونقد هيمنة الرأسمالية، لقد كان نظام ستالين وما بعده مجرد كيتش تحدث عنه كونديرا، مثله مثل الفاشية والنازية والديمقراطية الأمريكية، أروَى كانت ضحية عدم قدرتها على أن تكون كيتش، كتبت في رسالة إلى صديق: “تعرف أنا ضبطت نفسي في الشهور الأخيرة بأقرأ عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني، وباشتري بنهم كتب هيجل، في الوقت اللي باهرب فيه من القراية، عن القضية الفلسطينية والانتفاظة، أهوده بقى الضعف اللي لا يمكن إنكاره، بس الزاوية دي ما عدتش هي اللي بتشغلني في الموضوع، إنما بابني علاقتي بالحياة على أساس إيه، فين الرابطة الحقيقية بالبشر؟ واضح إن الرابطة دي عشان تظل حقيقية لا يمكن تبقى أسيرة حيز المعرفة ولازم تدخل حيز الفعل، وأظن إن في مكان من الحيز ده مقتلي، لكن حتى من غير هروبية، لا يمكنك أن تفهم حقا دون أن تفعل (ده بقى أنا واثقة منه بالتجربة)، أن توسخ يديك بالحياة اليومية بالذات، أن تكتشف فيها بالذات المعنى المطلق، لأنه من غيرها بيبقى معنى محلق، وبذلك هش”.. الشر المطلق بالنسبة لأروى هو عدم الفعل، هو نموذج المثقف المتفوق معرفيا وليس عمليا، وهذا النموذج لا ينشأ في حالة الفوضى، الفوضى بين نظامين كما حدث بين نظام عبد الناصر وانفتاح السادات، أو فوضى ما بعد الثورات العربية، نظام يشعر المثقف أنه تغلب عليه أخيرا ونظام جديد ينكر سلطته كمثقف، أروَى تنتمي إلى نموذج المثقف الذي يسير من المعرفة إلى مبدأ أعلى وهو العمل بهذه الثقافة، العمل ليس الذي يجعل المستحيل ممكنا، عدم الفعل يجعلها تشعر بالحسرة والذنب تجاه نفسها والمجتمع، تقول عن النموذج الذي تخلقه الفوضى: “يأخذون في قراءة كتب ثورية أحدث ما وصلهم منها يرجع إلى للقرن الماضي أوفي تأمل العالم الذي اغتربوا عنه، مجترين اغترابهم في ملاحظات عليه تبدوا لهم ذكية، فيجرعون غربتهم التي يعتنقونها على هذا النحو يستدرجهم إحساس غر بالتميز، هنا يقيمون قوانينهم الخاصة التي تعز وتذل وترفع وتطيح وتطلق قوى ناس، وتحبط ناسا، من داخل حكايا ليس لها صلة بهذا العالم الخاص الذي يتحول المجتمع عنده إلى عالم خارجي، يصبح “هم” مقابل “نحن”، هذا العالم الهش الذي أخفقت فيه القيم الجمالية كما القيم السياسية، فالكيتش يجعل أروى تشعر بالقرف من النظام السياسي، من المبتسرون بكل أنواعهم، فشل الطبيعة التأملية للحب في مقابل الطبيعة الأيروسية، ومن الفلسفة التي تصبح كيتش عندما تدعي امتلاك الإجابة عن كل الأسئلة، لقد دمجت أروَى تجربتها الشخصية تحت المعنى النظري للعمل السياسي بكل شفافية، وأرادت أن تقول: “الفشل وحده ما يجعل التجربة الإنسانية ممكنة.

أنا أروَى صالح، أقف على عتبة الموت، لكن قبل أن أقفز هناك أشياء يجب تقال، أشياء لم تقال في السطور السابقة وأنا وحدي أعرفها، أولا مازلت أحب ماركس وتصوره للعالم، وكيف رفض منذ زمن طويل أن تكون الثقافة منتجا فرعيا للسوق، ثانيا أنني عشت مشردة في الحياة، دون وضع اجتماعي من أي نوع، حتى السكن كان في ضيافة أختي، ثالثا لقد عانيت من الشزوفرينيا المؤقتة، مضحك هذا المرض لأنه يجعلك لا تستطيع تمييز الواقع، وحاولت الانتحار قبل كدة كثير بس فشلت والله، بس المرة دي ما فيهاش فشل علشان نزله على الأرض من الدور العاشر، ومن يريد تمييز الواقع في هذه الأيام، رابعا قال عني الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان في جريدة الدستور: “في فتراتها الأخيرة بدت تضع المساحيق الفجة واللافتة للانتباه كحيلة للتواصل مع الأجيال الجديد”، ولماذا احتاج إلى المساحيق اللافتة للانتباه كحيلة، ربما أراد أن يقول: كانت عاهرة، لكنه خجل من هذه الكلمة خاصة وأنا ميتة، ربما لو قرأ المبتسرون لعرف أنني كتبت إلى صديق قائلة: “على فكرة بالمناسبة، من الأحاسيس الغريبة اللي بتلح عليا دلوقتي _ومش فهمة طلعت منين_ ومش قادرة أقاومها رغم ما فيها من قسوة، النفور من العواجيز! نفور أحيانا بيوصل لدرجة شعور جسدي! بحس إنهم سبة في وجه الحياة، وبافتكر حاجة بشعة سمعتها عن تقليد ياباني، إن الناس لما تعجز تأخذ قليل جدا من الزاد، وتطلع على قمة جبل، تستنى الموت فيه، غصب عني ابتديت أشوف فيها فكرة! وابتدت تداعيني فكرة إني لما أوصل مرحلة معينة من العجز أنتحر، أقصد إنه في اللحظة التي تفقد فيها الحياة “الطعم” بالنسبة لي، أفتكر إني مش حاخاف من الموت”، لو قرأ هذه الكلمات لعرف أنني كنت أرمم ما تبقى مني، وقال أيضا: “تزوجت من شاعر يصغرها بسنوات كثير”، وأنا الآن على الحافة لست خائفة من الموت كما قلت، ولا أدري إذا ما كان قال ذلك لأن الأمر يعد جريمة من وجهة نظره، أو لأنه يفرق بين كونه مثقفا وكونه رجل من مجتمع ذكوري، وأخيرا قال: “حادث انتحارها من شقة أحد أقاربها من الدور العاشر، هي رغبة منها في إزعاج الجميع، وإصرارها على أن لا تموت في هدوء”، الأستاذ عبد المنعم رمضان عارف إني عايزة أزعج الجميع، ومش عارف أني عملت الإزعاج ده من شقة أختي وقال شقة أحد أقاربها، أنا قلت لماذا فعلت ذلك وبهذه الطريقة للأستاذة نوال السعداوي: “قبل أن تلقي أروَى صالح بنفسها من الدور العاشر جاءني صوتها عبر التلفون، قائلة: “موتي سلاحي الأخير ضد المبتسرون وناقصي التكوين”، أنا خلصت كلامي…. أنا دلوقتي على الأرض، أنا أروى صالح، أنا هيفاء اسماعيل، أنا مجرد ذكرى.

عن موقع الكاتب www.altrhuni.ly/