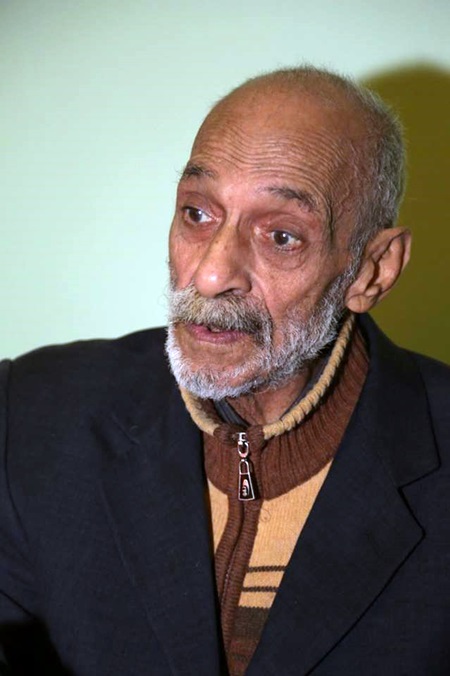

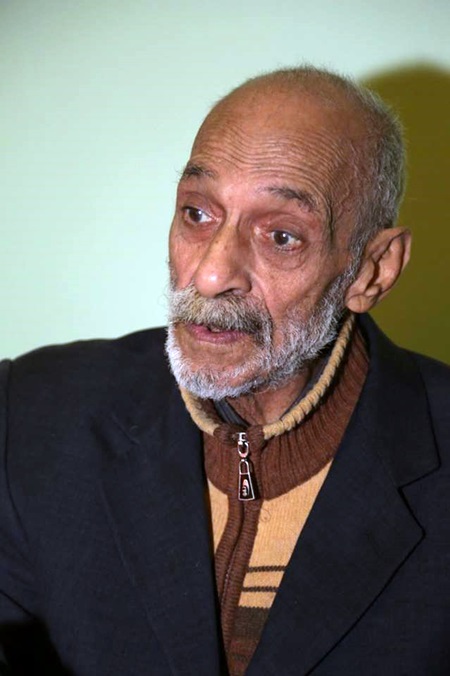

جمال الزائدي

الصورة: عن الهيئة العامة للثقافة.

ذات صباح منتصف السنة السابعة من العشرية الأولى من القرن الحالي و في بدايات صدور صحيفة أويا المؤودة كان علي أن أمر بالصالة الوحيدة المتروكة للمحررين والكتاب غير المنسبين إلى الأقسام التخصصية ، كي أصل إلى مكتبي كرئيس تحرير تنفيذي والذي كان عبارة عن غرفة ضيقة في مبنى سكني مؤجر..رأيته هناك بهيكله العظمي الناتيء المحشور حشرا تحت بذلته الرسمية التي كمدت ألوانها من تقادم العهد ..منكبا على حزمة أوراق مطبوعة ، ممسكا بيسراه عدسة مكبرة في حجم الكف ، وبيمينه قلما ، وهامته تكاد تلتصق بسطح الطاولة ذاهلا عن كل ماحوله ، كأنه نقاش معادن ثمينة يعالج قطعة من الذهب الخام ليحيلها عملا فنيا يسحر الأبصار ..سألت أحد الزملاء دون أن يتجاوز صوتي مستوى الهمس لئلا أزعج القديس في محرابه : ما الذي يفعله الأستاذ ..؟ قال : ينقح “بروفة” مقالته لعدد يوم الغد..

انسحبت وزميلي بعيدا عن الأستاذ المنهمك في عمله وتركناه يستكمل رحلة صيده للأخطاء المطبعية التي ما كان يكره شيئا في حياته قدر كرهه لها..

ذلك النقاش الشغوف كان “المعلم” يوسف القويري الذي رحل قبل أيام في صمت يليق بحياته التي قضاها راهبا مكرسا في صومعة الكلمة والفكر زاهدا في إمتيازات السلطة والنفوذ والحضوة التي كان ولازال يتسابق عليها أقرانه من ذوي الأسماء الطنانة وفرطوا في سبيلها بكل ما يعتز المثقف الحقيقي بالاحتفاظ به ( إستقلال الرأي ووضوح الموقف )..رحل كما عاش ببساطة وهدوء دون أن يدعي بطولات وانتصارات وهمية في معارك زائفة ودون أن يتاجر بسنوات سجنه ويقايضها بمناصب دبلوماسية في سفارات خارجية ودون مزاعم سخيفة بأنه كان يكتب في صحف “النظام” ويدبج المقالات في مديح مواهبه الإبداعية تحت تهديد القتل والتصفية الجسدية ..

على الصعيد الاجتماعي لا استطيع أن ارسم للمعلم صورة محددة الملامح فلم يكن صديقي وأزعم أنه لم يكن صديقا لأحد في الوسط الإعلامي وقليلون جدا – على حد علمي- من كانوا على تواصل معه في أيامه الأخيرة ويزورونه في محل إقامته فلقد اختار لأسبابه الخاصة أن يحتفظ بمسافة آمنة بين حياته الشخصية وبين فضول الآخرين ..وعلى ذلك فكل ما تتداوله “ماكينة” النميمة في المجتمع الثقافي الليبي- السلفي رغم مظهره الخارجي – لا يخرج عن دائرة التكهنات التي يغذيها الخيال المريض للبعض..

كان أول لقاء لي بالمعلم في بداية تكوين الوعي عبر كتابه ” الكلمات التي تقاتل” حين وقعت أنظاري على العنوان المثير ، بالصدفة في مكتبة والدي الكاتب الصحفي الراحل جمعة الزايدي ..وحتى ذلك الحين لم أسمع باسم يوسف القويري فقد كان رصيد ذاكرتي من أسماء الكتاب الليبيين – لأسباب ليس هنا مجال الخوض فيها – لا يتعدى الاسمين الأكثر توهجا ( الصادق النيهوم وعبد الله القويري)..

في الكلمات المقاتلة أطلعت على مستوى فكري ومعرفي مختلف عن السائد في الفضاء المحلي لا أقول أنه كان تغريدا خارج السرب الذي يحلق ضمنه الجميع لكنه كان على الأقل يعتمد خطابا عقلانيا نقديا مغايرا ..يمتاز على الخطابات الأكثر رواجا في الشارع بجديته وأصالته وحذره المفرط من إستفزاز المقدس الشعبي ” ديني وإجتماعي”..خطاب هاديء على السطح لكنه دائما أعمق مما يبدو ، متوخيا في كل مواضيعه التي يتناولها تقديم رؤية تنويرية متمردة بنعومة وحياء على منظومة الموروث التقليدي المتحكم في حركة المجتمع وأفراده والمعرقلة لتوقه الطبيعي للتطور والارتقاء في مدارج المدنية والحضارة وتحقيق أحلامه المشروعة في الاقتراب أكثر من محاولة إنجاز قيم الحق والخير والجمال..ربما كانت لظروف ولادة ونشأت القويري في إحدى القرى الزراعية في مصر الأكثر إنفتاحا دور جوهري في رفضه للمنظومة الاجتماعية الليبية التي عرفها وهو في سن النضج بعد عودته إلى الوطن مفتتح خمسينيات القرن المنصرم وربما كان للأجواء الحماسية التي عاشتها البلاد قبيل الاستقلال دور كذلك في تأكيد شرعية حلم القويري وجيله الملتف حول القضية الوطنية في تغيير بنية العقل والمجتمع الليبي بما يواكب التطلعات السياسية والاقتصادية والثقافية في إنشاء الدولة المستقلة الحديثة..

المهم أنه في كل كتاباته التي نشر معظمها في كتب مثل “الكلمات التي تقاتل” و” خيوط رفيعة ” و” قطرات من الحبر” و “عصر النهضة ” و”القادمون” و ” مدخل لقضية المرأة”..كان يستند إلى موقف نقدي تقدمي وإلى زاوية من الرؤية لا تتماهى مع وجهة النظر العامية المحاصرة بين سندان الموروث الاجتماعي وسلفية القراءة التاريخية لمقاصد الشريعة والدين..ولقد فعل ذلك بتواضع كبير من دون استعراضية هدفها إثارة الإعجاب والتصفيق أو أستاذية متعالية على القاريء والمجتمع ..صحيح أن ” المعلم” كان يعشق نقش نصوصه بحرفية صائغ الذهب بحيث أنه تفنن في اختيار المفردة وتركيب العبارة حتى بدت مقالاته تحف معمارية متكاملة البناء والجمال لكنه أيضا كان صاحب فكر ومشروع ثقافي كرس كل حياته من أجل تبليغ رسالته للآخرين ..

_________________