لأصدقك القول، لم أعرف الراحل محمد الزواوي (أو ازواوي كما يحب أن يوقع لوحاته) إلا متأخرًا في حياتي، أقصد، كنتُ أعرف لوحاته، جيلنا تربّى على مشاهدة لوحات ازواوي والانبهار بها واستنساخها في معارض الرسم بالأسبوع المفتوح احتفالاً بـ “الثورة الطلابية” كما كنا نسمّيها في أيام جماهيرية الأخ القايد، كنّا نرى لوحاته التي ترسم المجتمع الليبي والتي تحارب الإمبريالية الأمريكية والصهيونية منبهرين، أنا كنتُ منبهرًا، أحببت الرسم وتمنّيت دائما أن أصبح فنانا في تلك الأيام، وكنتُ أحسدُ فتاةً بكماء تجلس في آخر الصف، كانت فنّانة المدرسة، كانت ترسم صور الأخ القايد بألقٍ عجيبٍ، كان يمكنها استنساخ كل لوحات ازواوي كأنّه هو من رسمها؛ وفي الأسبوع المفتوح كنتُ أقف أمام حائط اللوحات لأتفرج على لوحتها للأخ القايد (إذ كانت المدرسة تلقي عليها مهمة رسمه كل عام) ولوحاتها التي تستنسخ فيها ازواوي.

في 2011 عرفتُ ازواوي، كما بدأت بالتعرف على ليبيا، بلدي، والليبيين، شعبي، الأمر ليس له علاقة بالثورة الليبية آنذاك – عكس ما كنت أؤمن-، بل لفقر ثقافيٍ كانت تعاني منه مخيلتي الطفولية وبلدتي، تاجوراء. المهم عرفتُ ازواوي وبحثتُ عن لوحاته عبر الانترنت، كنتُ أتطلّع منها على زمنٍ آخرٍ، ليس زمني، لكن به شبه عظيم بزمني، التقطتُ من ازواوي تلك الملحوظة التي أصبحتُ أتبجّح بها عند الحديث عن حركة المجتمع الليبي ” مجتمع لم يتغيّر كثيرا إلا في ملابسه ومركوبه ومنزله”، كنت أقول. وفي عام 2021 أردت أن أكتب هذه المقالة، أن أنظر حقًا، هل تغيّر المجتمع الليبي أم لا من نظري فقط لفنّ محمد ازواوي، كان عليّ العودة إلى أرشيف عظيمٍ من الكُتب بالإضافة إلى أرشيف ازواوي نفسه من المجلدات.

أكتبُ هذه المقالة بعد أن التهمتُ مجلدات ازواوي الثلاثة: أنتم، الوجه الآخر ونواقيس. أدركتُ منها أنّ ازواوي، رغم عدم معرفته بذلك، بل ربما عدم إدراكه بأهمية ما فعله، وبطريقة غير مباشرة يعد أحد أهمّ مؤرّخي ليبيا في عصرنا هذا، لوحاته هي شواهد تاريخية عن عصر مضى، شواهد ذكية تنبؤ عن فنّانٍ لم يكن فقط ملاصقا لمجتمعه، بل كان أيضا عالم اجتماعٍ فطريٍ يعرف موضع الجرح بالضبط. لم يترك ازواوي تفصيلة واحدة في جيله لم يرسمها. المجلدات الثلاثة، بالنسبة إليْ على الأقل، هي أهم وثائق ومصادر تاريخية لأي باحثٍ في تاريخ المجتمع الليبي في عصر الجماهير؛ إذ أنّ أعماله تمتد من منتصف الستينيات إلى بداية الألفية الثالثة، سجّل فيها ازواوي ملاحظته الاجتماعية في أسلوبٍ فكاهيٍ قلّ نظيره في هذه البلاد التي ندعوها ليبيا.

هذه المقالة ليست مبحثا في سيرة ازواوي، بل إنّها ليست مبحثا في مدى جمال أعماله وتفرّده، من أراد قراءة ذلك، فهنالك كتاب من منشورات بوابة الوسط عنوانه “محمد الزواوي متعة السخريّة” (2021) وهو عبارة عن تجميعة لمقالات كتبها ليبيون وعرب في سيرة الرجل وفنّه، هذه المقالة هي محاولة الإمساك بحركة المجتمع الليبي بالاعتماد على لوحات أب فنّ الكاريكاتير الليبي.

من هو الليبي؟

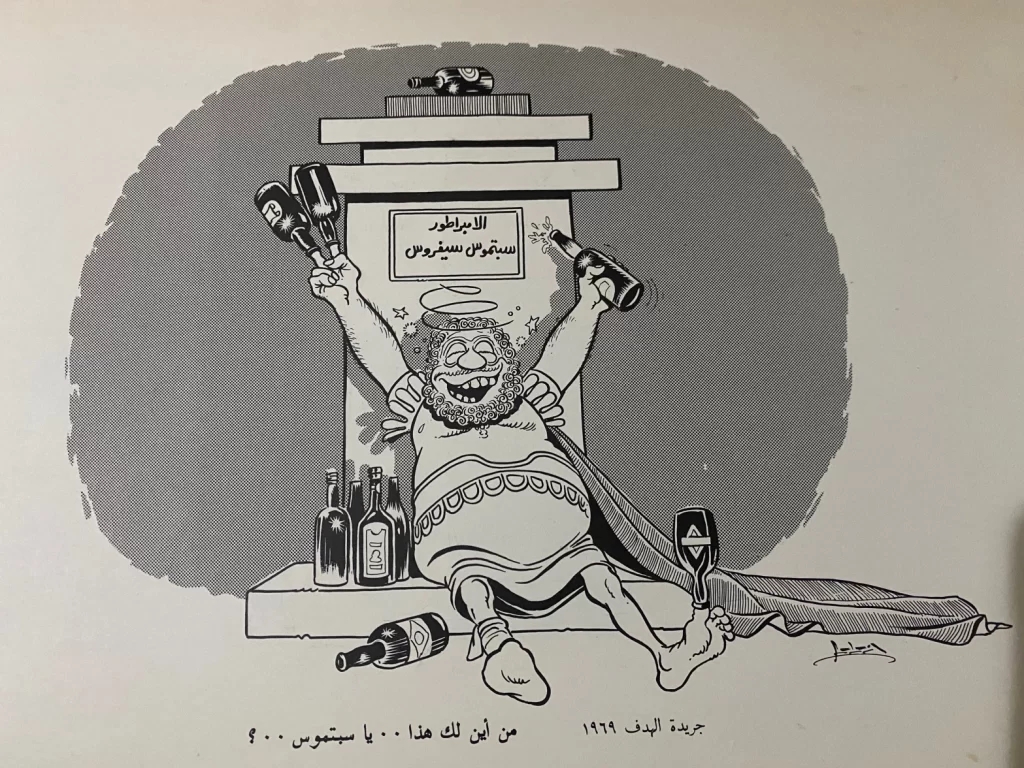

في ستينيات القرن الماضي خرجت في ليبيا فكرة جديدة لتجابه الحركات العروبية والإسلامية والشيوعية، كانت الفكرة، بدعم من رئيس الوزراء الراحل عبدالحميد البكوش تدعو إلى أمّةٍ سمّاها دعاتها “الأمة الليبية”، أثارت هذه الفكرة جدلا واسعا خصوصا في وسط القوميين العرب في ليبيا[1]، كان همّ تلك الفكرة التي تحوّلت إلى مشروع مات في أولى مراحله هو الشخصية الليبية، شخصية خرجت من احتلال استعماري وحرب عالمية ولازال يقبع وجهها، الإنسان الليبي، في حفر الفقر والأميّة. لم يكتب لتلك الفكرة الحياة، إذ في الفاتح من سبتمبر 1969، تحوّل توجّه ليبيا قوميًا، وصار الإنسان الليبي بالنسبة إلى أصحاب الأمر مجرّد صورة مشابهة ومتكررة للإنسان العربي في مصر وسوريا وتونس والجزائر، وهذا أمر فيه الكثير من الصحّة والكثير من الخطأ أيضًا. لم يلتفت إلا القليل من المثقفين والفنانين في ليبيا إلى محاولة البحث في الإنسان الليبي، كان أهم الباحثين يوسف القويري (1938-2018) بكتاباته التي آمنت بالأمة الليبية، صادق النيهوم (1937-1994) بمقالاته الساخرة التي تحلل الشخصيات العادية داخل الوطن الليبي ومحمد ازواوي (1936-2011) الذي كان منذ بدايته في رسم الكاريكاتير، يعكس صورة مجتمعه ودولته التي ترعاه.

الليبي في لوحات ازواوي يبدو إنسانا يعيش معركة يومية مع الحداثة، يريدها لكن أيضًا لا يرغب بها، يعيش منها ولكن لا يعيش فيها، يسكن بيوتها ويركب سيّاراتها ويشاهد سينماها وتلفازها ويجري وراء لقمة العيش التي تضع فتاتها أمامه، لكنه أيضًا يأتي بميراث أجداده الثقافي والفكري ليعيش معه في مدنها وحاراتها وبحرها وحدائقها، يعيش الليبي في الحداثة حياتيْن، حياة المواطن الكادح وحياة ابن القبيلة؛ ولهذا تجده في إحدى اللوحات المنشورة في جريدة الثورة (1971) يحتفي بهذا التناقض في “ملهى” ليلي يُعدّ فيه الشاي كمشروبٍ روحيٍ ترقص فيه نساءٌ ليبيات يرتدين الفرّاشية بينما يغنّي “زكّارين” للحضور المتكونين من شيوخ وموظفين في الدولة يصفقون صحبة فرقة الزُكرة؛ إذ يبدو المشهد عبارة عن مزج للحداثة والميراث الليبي، يؤرّخ ازواوي في هذه اللوحة، دون مباشرة منه، لقرار تحريم الخَمر والملاهي الليلية الذي جاء مباشرة بعد ثورة الفاتح من سبتمبر، لا يؤرّخ للقرار نفسه، بل للشعور العام داخل المجتمع الذي احتفل بتحريم الخَمر لكنّه ظلّ يشتاق إليه بعد مرور عام ونيف على القرار، لوحات أخرى توضّح هذا التوق إلى الخمر وجلساته كشيء يرفضه الليبي أمام الجميع لكنّه يظل يبحث عنه في كل مكان.

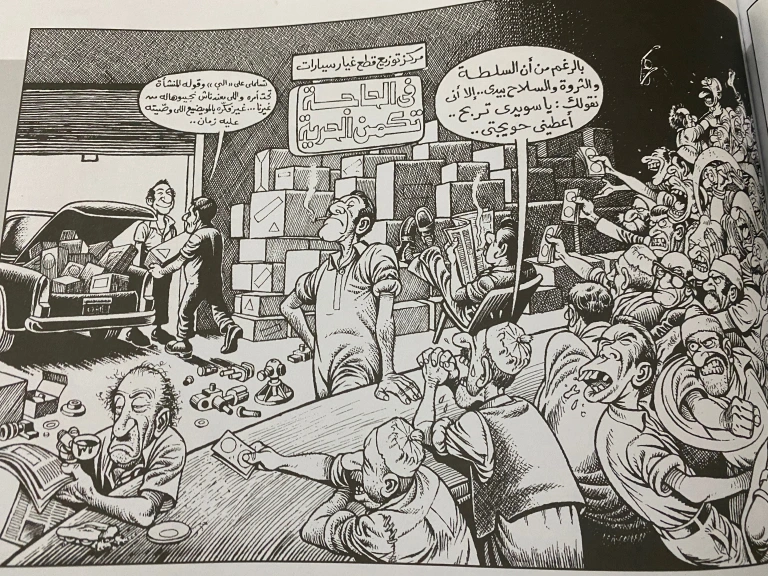

في 2013 انتشرت في السوق الليبية “بوخة” مسمومة -وهي خمر محليّة مشهورة في ليبيا وتونس- أودت بحياة العديد من الشباب الليبي كما أودت بسمعة الكثيرين منهم في أوساطهم الاجتماعية، إذ اضطروا للدخول إلى طب الطوارئ للعلاج من التسمم. انتشرت القصّة وأصبحت قضية رأي عام، صار الليبيون بين رأيين صعبيْن للغاية: الرأي الأول أنّ الخمر حرام، الرأي الثاني أنّ تسميم شارب الخمر يعد جريمة، لكن أصحاب الرأيين اجتمعا على شيء واحد هو “الستر” على الضحايا. كان ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن محاولة قوّة أمنية توزيع خمر مسموم عن طريق أحد تجّاره. ينشر ازواوي في صحيفة الفجر الجديد في أحد أعداد عام 1974، لوحة تعيد على أذهاننا حادثة مشابهة، حيث صار لغط حول انتشار الخمر المسموم في السوق الليبية ذلك الزمان. ولكن تبدو الشخصيات، رغم كل الكوميديا العشوائية التي تنبع منها، تبحث جميعها على الستر على مدمني الخَمر.

ليس الخمر مقام الحديث هنا، مقام الحديث عن “الستر” كمفهوم عام يتبعه الليبي قبل أيام ازواوي وفي أيامه وما بعده، ازواوي كان من أوائل الفنانين الليبيين الذين واجهوا هذا المفهوم، الذي يبدو عند سماعه لأول مرة مفهوما قدسيا وخصلة حسنة على المرء أن يتحلى بها عند تعاطي أخبار النّاس، على المرء في ليبيا تعلم “الستر” على الناس، ولهذا تبدو شخصيات ازواوي الكاريكاتيرية تعمل دائما في الخفاء لبث الفساد، إذ وبهذه الحيلة التي في ظاهرها يبدو الستر على المجرم واجبا اجتماعيا وسياسيا، يكشف ازواوي موضع الخلل، بل ويصرخ في مجتمعه بترك الخصلة التي تنخر في عظمه كسرطان؛ ويظهر العاملين في الظلام إلى ضوء الفرشاة لينهال نقدا عليهم، السلطة في ليبيا، هي سلطة مجتمعية في الأساس، وللسلطة المجتمعية أحكامها وأعرافها التي تناقض الحداثة التي تدّعيها الدول المتلاحقة على هذا المجتمع، إذ ورغم اتفاق الحداثة والقيم الاجتماعية على بعضٍ من المفاهيم والقيم، إلا أنّ لكل منهما تعريفه الخاص بتلك القيم يتناقض غالبا مع تعريف الأخرى. جرائم الشرف والسرقة وبيع الخمور والاحتيال كُلّها تقبع في الظلام، وعندما تخرجها الدولة إلى الضوء لتكشف عنها، يهرع المجتمع لتغطية ذلك الضوء الكاشف؛ إذ يمكن للمرء وبسهولة حتى يومنا هذا أن يرى هذا التجاذب بين الدولة -كمفهوم حداثي- والمجتمع القبلي الذي يسعى على الحفاظ على القيم من أجل صورة القبيلة، تنتشر الأخبار يوم الناس هذا عن القبض على المجرمين المغتصبين ومشتهي الأطفال والمجرمين في صفحات الأجهزة الأمنية، ويسعى المجتمع الليبي المعاصر في وسائل التواصل الاجتماعي للرد على هكذا أخبار بالدعوات للستر على المجرمين أولا، والضحايا ثانيا، تجنّبا للفضيحة التي قد تلطّخ صورة المجتمع/القبيلة.

يبدو الليبي، بالإضافة إلى ذلك، في لوحات ازواوي حائرا أمام الدولة وأجهزتها، يتمسّح منذ ستينيات القرن الماضي على أعتابها، يعمل على التزلّف إليها في وجهها وانتقادها خلف ظهرها، إذ لا يُعمِل النقدَ إلا بعد فشله في الحصول على مبتغاه منها، هو في أزمة حداثية أخرى، أزمة لا يريد أن يكون له فيها علاقة بالدولة ولكن يجد نفسه مغصوبا على أمره، يحتاجها في كل مناحي الحياة؛ وهو ما ترويه لوحات ازواوي عن أعمال البلدية وانتشار القمامة وتحول الشوارع إلى برك مائية في أيام الشتاء والمواصلات وغير ذلك؛ إذ يعترف الليبي في كل تلك اللوحات بفشل الدولة، بل يسخر منها، لكنه أيضا ينتظر منها أن ترفع من مستوى معيشته الشخصية، حيث يتزلّف إليها في مؤسسات الدولة ويحاول إرضاءها وتقديم القرابين إليها، ليكون شريكا في فسادها في تلك اللحظة التي تتماس فيه حاجته الشخصية بطموحات موظفيها. أمر، لازال يفعله حتى يومنا هذا وبعد مرور أكثر من خمسين عامٍ على بعض لوحات ازواوي.

أجدُ نفسي في لوحات ازواوي، أجد تناقضاتي وصورتي مرسومة في إحدى شخصياته، أضحك من نفسي، هذا ما يفعله فيك فنّه، يجعلك تدرك أخطاءك وتضحك منها. وتمر بي لحظات اعتراف شخصية أخجل منها عندما أجدها مؤرّخة وكأنني وُلِدتُ وعشتُ في زمانه هو. ربما هذا ما يجعلني أؤمن بأنّ ازواوي من أهمّ المؤرخين الليبيين، لفظ يصعب أخذه على محمل الجد عند الكثيرين الذين قد ينظرون له فقط لكونه فنان كاريكاتير أفلح في نقل اليومي والاجتماعي والسياسي. أجد طموحاتي الشخصية وإحباطاتي ومعاناتي وأزمتي في التعامل مع واقعي.

مجموعة من أهم ما رسمه ازواوي هي عن علاقة الليبي بالتلفاز، الوسيلة الأهم للتسلية في ذلك الزمان قبل اجتياح عصر الانترنت. التلفاز، الرمز المعبر عن تغلغل الحداثة في حياة الليبي القرن الماضي، يتواصل معه الإنسان في ليبيا بطريقة بها من الريبة الاجتماعية ما بها من الانبهار بما تنتجه له، تجده يجري خلف الدراما والأخبار التي تنتجها ويبحث عن كل جديد تصل إليه، تراه في إحدى اللوحات يعيش واقع الغرب الأمريكي وحياة الكاوبوي حتى تخرج الشخصية لمطاردته، بينما تراه في لوحة أخرى في سهرة عائلية يصيب الهلع العائلة بأكملها من مشهدٍ قُبلة يسرقها البطل من عشيقته، في تلك العلاقة مع التلفاز، ينهار الليبي أمام الحداثة محاولا لملمة شتات نفسه والإبقاء على العادات والتقاليد، لهذا تجد الرجل جالس بثقة أمامه منبهرا بالنساء الناهدات لكنّه عند وجوده صحبة “الليبية” يمارس دورا رقابيا على المرأة التي تجلس خجولة مرتدية الفرّاشية. تفصيلة أخرى في الشخصية الليبية لازالت تعيش معه في عالم ما بعد التلفاز، عالم الانترنت.

في عصر الإنترنت يعيش الليبيون الأزمة نفسها أمام الشّاشة، لكن ما يميّز هذه الأزمة مع الأخرى هي أنّ المشاهدة أصبحت فردية لا جمعية. في عصر الإنترنت يشاهد الليبيون أفلام ومسلسلات نتفلكس التي تحمل رسائل تخالف تماما ما يؤمنون به، وما يعيشون به يومهم، يشاهدون صناعات الغرب الأمريكي والأوروبي وثقافتهم وينبهرون بقصص أبطال أفلامهم ومسلسلاتهم، يتابعون المؤثرين وصنّاع المحتوى في كل دول العالم وينصتون للكِي بوب (البوب الكوري) ويتقاسمون عبر الإنترنت إعجابهم أو خيبة أملهم في أبطالهم الخياليين، لكنّهم في الوقت ذاته، يحاربون الإنتاج الثقافي لأبنائهم الذين يخرجون قصصهم إلى العَلَن، لا يغرب الليبي في رؤية صورته المعاصرة سواء على “يوتيوب” أو في الكتب أو انستاجرام أو نتفلكس، يكره تلك الصورة ويحاربها، رغم كونها في أحيانٍ كثيرة، تعطيه جرعة أكثر حياءً، من الآخر الأجنبي.

يحكي د.علي فهمي خشيم (1936-2011) في كتابه “هذا ما حدث” الصادر عن دار الكتاب الجديد قصّة طريفة، لا بأس من إعادتها هُنا، يحكي أنّه وفي شبابه الأوّل كان يرغب في أن يصبح صحفيا، ولهذا كتب مقالا عن “متنبّي” في مدينته مصراته، كان يُدعى “سليمان الجرو”، ذهب د.خشيم إلى الجرو وجلس إليه وسمع منه نبوءته التي يدّعيها، ونقل ذلك في تقريرٍ بجريدة الرائد في ستينيات القرن الماضي تحت عنوان ” نبي جديد في مصراته!”، قامت الدُنيا ولم تقعد عليه حتى اضطّر للاختباء لأسابيع لتهدأ الحملة الإعلامية التي قادها صحفيون ضدّها لتنقلب إلى قضية رأي عام. في مايو 2022 حدث لي حادثة مشابهة جدًا بحادثة د.خشيم. ينقل ازواوي في لوحاتٍ كثيرة له، هذا الخوف الليبي من ظهور الليبي، على شكلٍ يخالف نمط المجتمع.

ينقل لنا ازواوي صور أخرى لما يراه عن الليبي، أحيانا عن علاقته بطبيعته المحيطة به، كعلاقته بالغابات والبحر والحدائق العامة وسعيِه -غير الواعي- لتدميرها، أمر لازال يفعله الليبيون حتى يومنا هذا، فالعلاقة مع المحيط حرج جدًا، بل أحيانا ينقل ازواوي نبوءات عن تصحّر الأرض الليبية وتحوّلها إلى مكب نفايات. لكنّه ينقل أيضا عن معاناته وطموحاته مع التغيّرات السياسية التي تجري بها البلاد، ينقل فرحًا شعبيا عارما بثورة الأخ القايد، ثم ينقل عن أثر الحصار الدولي على ليبيا في تسعينيات القرن العشرين، تبدو تلك اللوحات وشخصياتها مشابهة جدا لحالة عشتُها أنا، حالة فرح الشعبي الليبي بثورة فبراير ومن ثمّ الأزمات الاقتصادية التي مرّ بها المجتمع وخروج شخصيات “تمساحية” وثورية على حد تعبير ازواوي تقتنص هذا التغيير لمصلحتها الخاصة، وبهذا يظهر الليبي، منذ استقلاله عن الاحتلال الإيطالي يعيش في حلقة مفرغة من الفرح، الانتصار، طرد المبتزين، خروج الثوريين الانتهازيين الذين يتحولون إلى “تماسيح” و”ديناصورات” تسيطر على لقمة عيشه. الديناصورات، مصطلح عاد إلى الاستعمال في 2021 ليعيد رسم لوحات ازواوي.

وبين كل لوحات ازواوي التي رسم فيها مجتمعه، وأرّخ له فيها، أحياناً -كما يجب أن يكون الكاريكاتير- بوجهٍ مبالغٍ فيه، تبدو لوحاته عن حالة المرأة الليبية، أهم لوحاته، التي يمكن للمرء منها، أن يستنتج مدى تحوّل حال تلك المرأة.

إذن، من هي الليبية؟

وإذا كانت شخصية الليبي في لوحات ازواوي (وفي الواقع المعاش) هي صورة لإنسان مشتت، يتناوله ماضيه وحاضره ويحاول قدر الإمكان الاحتفاظ على ميراث جدوده الذين لم يواجهوا ما واجهه من وحشة الزمان، تظهر شخصية الليبية مُكبّلة، راغبة في المضي قدما، لكنها أيضا محاصرة وخائفة من الأعين المترصدة بها؛ يندر في لوحات ازواوي وجود نساء ليبيات يملكن من قوة الشخصية ما يمكنهن من مواجهة مجتمعهن، غالبية النساء يرتدين “الفراشية” يحاولن، بقدر ما يوقعهن ازواوي في المشاكل والحركة، أن يتشبثن بأرديتهنّ التقليدية، بل يتشبثن بنظرة الخوف لا اتجاه الشخصيات الذكورية المحيطة فقط، بل اتجاه الفنان الذي يرسمهنّ. هي حالة، لازالت تعيشها الليبيات.

في ذكرياته التي تؤرخ لحكايات طفولته، يكتب الأديب الليبي كامل المقهور (1935-2002) في كتابه “محطات، سيرة شبه ذاتية” عن شخصيات نسائية ليبية في أربعينيات القرن العشرين تعيش في حلّ وحرية من مجتمعها المحيط في الظهرة، أحد أشهر أحياء وسط العاصمة، إحدى تلك الشخصيات هي امرأة أرضعت أخاه، يتحدث المقهور عن “سفورها” وكيف كانت تعيش حياتها وكأنّها في مدينة أوروبية لا في زقاق عربي ليبي في الظهرة، بل كانت المرأة أحيانا تشاكسه بدلالات قد تبدو جنسية للمجتمع المحيط، كانت تلك المرأة نموذجا نادرا في طفولة المقهور، حيث كانت أغلب النساء اللائي يخرجن من بيوتهنّ بحريّة وثقة من الإيطاليات والمالطيات واليهوديات، أما العربيات فكنّ يقبعن في بيوتهن أو داخل الفرّاشية التي لا تظهر منهن سوى عينٍ واحدة. يظهر هذا النموذج أيضًا في لوحات ازواوي، نموذج لامرأة ليست كبقية النساء في البلاد، وغالبا ما تظهر كامرأة تحاول تعليم بقية النساء، إذ كان ازواوي مساهما في المجلات التي تصدرها الجمعيات النسوية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

لكن ما يمعن ازواوي في إظهاره هو حالة نسوية عامة، نموذج نسائي يأخذ خوفه وأزمتها الاجتماعية معه حتى لأماكن التحرر من هذه الأزمة، إذ تظهر في لوحاته نساء أخر في الجمعيات النسوية يأخذن كل التقاليد التي تعيش فيها نساء البلد إليها، فتجدهن يمارسن دورهن الاجتماعي المنتظر منهن في تلك الجمعيات. بل يظهر أيضاً، في شيء يشبه الكوميديا السوداء، حال المرأة الليبية الطامحة إلى النجومية، إذ يرسم ازواوي في صحيفة الفجر (1974) رسما كاريكاتيريا عن “اكتشاف صوت نسائي جديد”، حيث يتحلق رجال حول باب بيت أحدهم يحمل آلة العود، الآخر مسجّلة والثالث يكتب في ورقة تمتد إلى داخل البيت شعرا لتغنيه “النجمة الجديدة”، لا تظهر المرأة في المشهد أبدًا. في 2021 خرجت “نجمة” جديدة في ليبيا تدعو نفسها “يوسا”، إذ بدأت بصناعة المحتوى وانتشرت شهرتها حتى أصبحت “مؤثرة” على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت -ولازالت- “يوسا” تظهر بـ “فلتر” يخرج وجهها كأنّها إحدى شخصيات شركة “ديزني”. حالة يوسا ليست هي الحالة النادرة في المرأة الليبية، بل هي الحالة السائدة، وقد تبدو يوسا أكثر “تحررا” من بقية النساء في البلاد، هي في النهاية تظهر صوتها ونمط حياتها للعلن، غالبية الليبيات لا يفعلن ذلك.

وتظهر الليبية في لوحات ازواوي كمواطنٍ “درجة ثانية”، غير فاعل في العادة في المشهد، في شواطئ البحر تظهر النساء كملكية يجب حمايتها من الأغيار، يدخلن للعوم بالفرّاشيات هذا إن سمح لهم “الحامي” بذلك، يأتي الرجل بخيمة ينصبها في الشاطئ ويدسّ النساء فيها بينما يجلس هو يستمتع بأجواء الصيف ويراقب الرجال الآخرين، وربما تتحرك عيناه اتجاه امرأة “غير محميّة” ويطاردها. في الخارج، أعني خارج أرض الوطن، يتيح الرجل للمرأة التخلّص من “الفرّاشية” ولكن على شرط، ألّا يكون هناك “ليبي” في المكان، يتقن ازواوي في قراءة أسلوب حياة الليبية وكيف تخشى ترصّد أعين الليبيين لها، ويتقن في التأريخ لحياة بأكملها عاشتها الليبية وتعيشها حتى اليوم باختلاف نوع الحجاب، فالحِجاب نفسي أكثر من كونه قطعة من القماش، ما يحجبها هو هذا الكم من التقاليد؛ حتى وإن اجتهدت الدولة لتظهر مدى اهتمامها بالمرأة بدعمها للشخصيات النسوية المتفرّدة في المجتمع، لكن يصبح كل قرار “تقدّمي” تحرزه الدولة الليبية مجرّد حبر على ورق أمام مجتمع تقليدي بامتياز؛ إذ وحتى يومنا هذا، ما إن تخرج من أسوار العاصمة الليبية، يندر وجود المرأة خارج منزلها، ويندر دورها في المجتمع والأماكن العامة ويصبح الحيّز العام تدريجيا ملكًا للرجل. ولكن رغم ذلك، تبدو الليبية (النموذج العام) في لوحات ازواوي، وفي الحاضر، راضية بكل هذا، فهي نفسها، تملك مواقع سلطة خفية على الرجل لا يدركها.

والسلطة؟

وعلى سيرة السلطة، ورغم تحوّلها من يدٍ إلى أخرى، تفضح لوحات ازواوي توّرطها في لعبة الخداع مع مواطنيها، إذ بعيدا عن اللحظات التاريخية التي أرّخ لها في لوحاته، كالنكسة وثورة الفاتح من سبتمبر والحصار الدولي على ليبيا، تبدو السلطة الجماهيرية شبيهة جدا بالسلطة الملكية، لا تأبه بما يحلّ بمواطنيها، وغير قادرة على حل أبسط مشاكله ومتطلبات حياته كتنظيف الشوارع، بل إنّها تمعن في الضحك على المواطن، وتجاهر بشعار “الحملات” التنظيف والتشجير، وكأنّ الأمر تطوّعا منها وليس جزءا من عملها والعقد الذي تعاقدت مع المواطن عليه، فتشرع في حملات التنظيف عند اقتراب أعيادها الوطنية. أمر لازال يحدث حتى يوم الناس هذا، إذ تخرج السلطات في حملات تنظيف للشوارع عند اقتراب ذكرى 17 فبراير 2011. بل لا يطرأ تغيير على هيئات الموظفين الكاريكاتيرية بين العهديْن الملكي والجماهيري، إذ تجد الموظف الكسول والموظف المشغول والموظف المبتز لمنصبه وتجد الموظفين الفاسدين، كلهم، ورغم تغيّر بعض الملامح، هم ذاتهم في كل عصر؛ بل إنّ ازواوي يؤكد على ذلك بإظهار رجال العهد الملكي أحيانا وقد تحوّلوا فجأة إلى رجال العهد الجماهيري، وربما إن عاش الرجل ورسم بعد 2011، سيرسم نفس الرجال وقد تحولوا إلى أشدّ المؤيدين لثورة فبراير.

تتغيّر الشعارات، وتتغيّر المسميات، ولكن تبقى السلطة في ليبيا واحدة. ولهذا؛ يبقى الشعب ذاته لا يتغيّر، إلا القليل، لكنّه، وفي أعماقه، لازال قابعا في أزمة خطرة تهدد بتمزّقه، إذ لا يمكن له المضي قدما في هذا العالم وهو يعيش منه ولا يعيش فيه. ويبدو، رغم الحركة إلى الأمام -ببطء شديد-، أنّه لازال يراوح في مكانه. ربما، لأنّ السلطة مستفيدة من هذا، ربما لأنّها لا ترغب أن تنقله إلى عصرنا هذا، إذ يعدّ ذلك خطرا حقيقيا عليها، لا بالمعنى الثوري الذي يطيح بمن يجلس على الكرسي فقط، بل يطيح بالعاملين في الخفاء والمتسلقين والمستفيدين من أزمته. إذ أنّ السلطة، رغم كونها هي أيضا مؤسسة حداثية، تفضّل التقليدي على الحداثة.

رسم ازواوي لوحات في قضايا عالمية، أغلبها مناصرة لقضية الشعب الفلسطيني وانتقادا للسياسات الغربية وقدحا في القادة العرب، والذين أحيانا يصوّر منهم شخصيات بعينها مثل الرئيس المصري الراحل أنور السادات والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، إنّها في مجملها أعمال ممتازة، ورائعة، أعمال ذكية وعميقة وتؤرّخ لتلك المرحلة التاريخية من ليبيا والعالم العربي، ولكن؛ لا يسعني القول إلا أنّ أعماله الليبية الخالصة هي أذكى أعماله، لا ينبع ذكاءها من قدرته على التقاط اللحظة في خضّم العشوائية، بل من قدرتها على الحياة حتى يومنا هذا، من قدرتها على التأريخ لعصره وعصرنا، وهي قدرة، لم أجدها، رغم عملي لسنوات مع فنانين ليبيين شباب موهوبين، لم أجدها في أحدٍ غيره. ومن ازواوي، يمكنني التأكيد، مع القليل من التحوير، بأنّ المجتمع الليبي – رغم نيله الكثير من الحقوق عبر الزمن- لازال كما هو لم يتغيّر، ولا أعرف إن كان هذا الأمر حسنا أم سيئا، إذ أنني توقفت عن الحكم على الأشياء – في كتاباتي على الأقل- منذ زمنٍ طويل.

[1] للاستزادة عن اللغط الذي أثارته فكرة “الأمة الليبية” أنصح بقراءة سيرة د.علي فهمي خشيم “هذا ما حدث”، إذ كان من أشدّ المعارضين لها وذكر بإسهاب تطور الفكرة إلى المشروع واللغط الذي حدث حولها.

عن مدونة: خارج التغطية.