قراءة في قصيدة “مغامرة -2” للشاعر رامز النويصيري

مقدمة

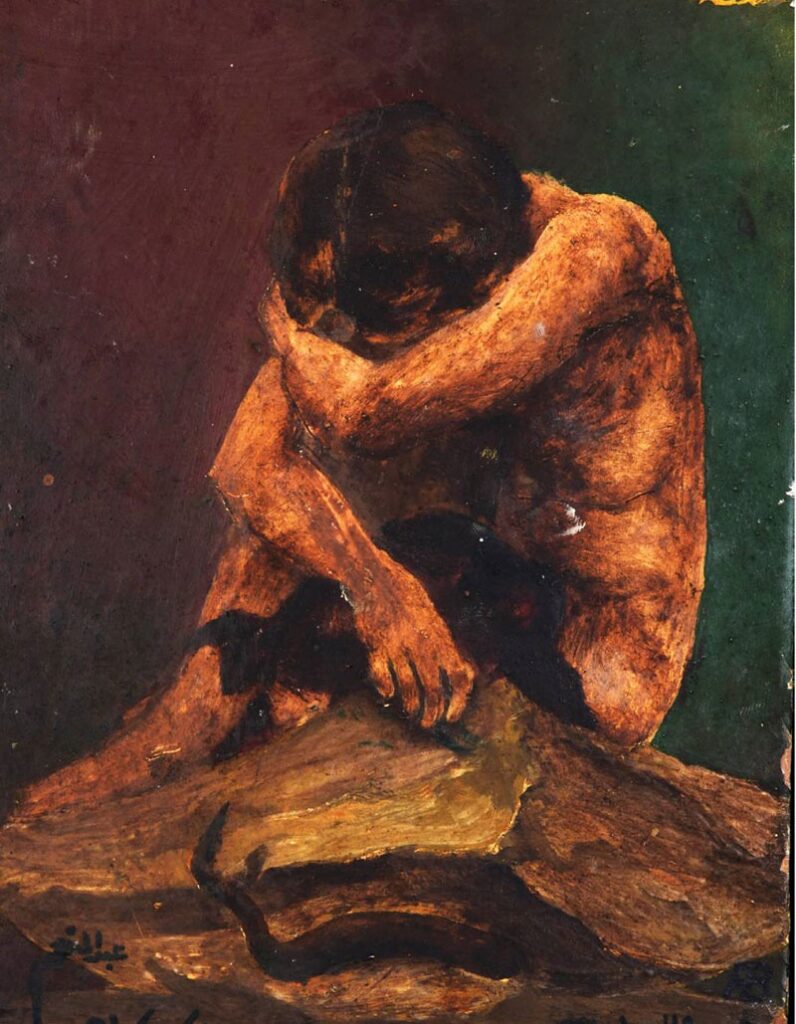

في عالم الأدب، تُمثل الكلمات كائنات حية تتنفس بإحساس، وتنبض بأفكار، وتدعو القارئ بصمت إلى حوار عميق ومثمر. هذا الحوار يتجاوز المعنى الظاهر، لينغمس في القصد الكامن بين السطور، ويتشكل من خلال التأويلات المتنوعة التي تتبلور في ذهن كل قارئ. في هذا السياق، تبرز قصيدة “مغامرة-2” للشاعر رامز النويصيري كمرآة تعكس جزءًا من ذواتنا، وتطلعاتنا، وهواجسنا، خصوصًا تلك التي يعيشها جيل بأكمله، جيل يصارع بين أحلامه الجامحة وواقع يفرض قيودًا ثقيلة. النويصيري، بصوته الشعري المتميز، يلامس في هذه القصيدة وترًا حساسًا، معبرًا عن صرخة ألم مكتومة، وعن بحث دائم عن معنى في عالم يبدو وكأنه يفقد بوصلته. فلننطلق في رحلة استكشافية إلى أعماق هذه القصيدة، لنلامس المعنى المتواري، ونرى كيف يرتسم الوجود بكل تعقيداته في تفاصيلها، وكيف يعكس الشاعر من خلال تجربته الخاصة، تجربة جيل كامل.

القصيدة

ربما حاولت أن أبدأ.. لكنها تأبى – وتختار أن أظل أنا في هذا الرفيق..أنا – كنتُ أحلم بالصغيراتِ المخبَّلاتِ بالحلم، – الثائراتِ جداً في كل شيء، – المتلصصاتِ للعنفوانِ يغزوا الوجوه بشرهْ، – ويعربدُ بصلفٍ في العينين، مارقاً بلا إذنٍ ينافسُ صورتنا التي كانت – أراقبُ طيفهنُّ وأعلنُ عن وجودي بلا خجل – أصطادُ الضفادعَ وألقيها – أصطادُ العصافيرَ وأعلنُ رفقي فأذبحها – أنتشي بأولِ رؤيةٍ وأعود – بهدوء – وادعاً.. ما الذي أيقظني..؟ – هذا الوحيد.. أنا – بدونِ زغاريدٍ تضيء المساربَ للمساكنِ، للمكامنِ، للأيادي – “ما الذي يبقيني هكذا؟”* – إلا هدأة الليلِ بدون جلبة – والصباحُ السريع – والفتياتُ المتراجعاتُ عن سنِّ القوانين – الضجيجُ الْ يصدع حواشي الكلام – سكونُ خطايانا المختَلسَة – النزول – فكيفَ لا أحكي “كنت”؟، – واليومُ يناكفُ أسئلتي ويدعوني لمثابرةٍ أكثر – يحضُنُ فيَّ هذا الرقيق، المتسربَ برفق، – فتهصَرني – كيف يداكِ..؟ – لا تدعوني إليها الثغور..!! – تبقى جليسةَ خدِكِ الأيمن – ربما، لو أنها ناوشتْ تخومي، كنتُ ناوشتُ ومهدتُ لمعاهدةٍ تطووووول – وربما، أعلنَّا اندماجنا – وربما، توجنا الوليدَ عالماً جديداً – وربما، جلسنا نرقبُ الأحفادَ تصخب وتحلق – وربما، جلسنا نرقبُ نهاية الأحداث – وربما.. – كلاكيت أول مرة – كنتُ أحلم بالصغيرات – يخاتلُ الحلمُ أمنيتي في إحداهنّ – فأنطلقُ أبعثرُ الدروبَ وأحملُ كل يومٍ شتاءً ماطراً، وصيفاً قادراً على مجابهة التصاقنا – أسيرُ كل يوم – كل صباح – كل مساء – أبعثرُ ثروتي من الكلماتِ، إذ ربما ربحت – وربما هاجَ النخيلُ عراجينَ وسلوى – أو ربما زاحمَ الشاطئَ كما كان، – يحملُ الملحَ خمراً وأغاني، وليلاً مثقلَ الرطوبة – ستوب – كلاكيت آخر مرة – كنتُ أحلمُ بالصغيراتِ يغافلنَ الحلمَ ويأتينْ – كثيرٌ من الأيدي، قليلٌ من الأجنحة – كثيرٌ من القُبل، قليلٌ من الكلام – قليلٌ من الحب، كثيرٌ من الحضور – أعرف الكثير – وأكثرُ يقيناً في هدوءِ العينِ عند الحضور، – وارتعاشِ الشفاهِ عند المغادرةِ بلا (لقاء) – أهمسُ “ما الذي يبقيني هكذا؟” – محاطٌ بالكثير.. والكثير – أخافُ العقوقَ، فلا أبدأ من جديد – أهمسُ في فمكِ كلّي لك، – وكلُّ الحواشي التي صغتُها والمتن – وهذا النازلُ، – يعبثُ مُلوِناً شعرك، فينضح الزيتون، ويغدو المشمشُ أكثرَ حرقةً وتأهبْ – هذا.. أنا – ساكنٌ فوق – هادراً في القلاع المناوأة – أمنحُ خربشاتي للطائفين – أهمسُ في يديك، – سأبدأ من جديد – …………… – …………… – ربما.. – ستوب

التحليل

تنطلق القصيدة من نقطة ارتكاز مؤلمة، تكشف عن صراع داخلي عنيد ومستحكم. ففي قوله، “ربما حاولت أن أبدأ.. لكنها تأبى/ وتختار أن أظل أنا في هذا الرفيق.. أنا”، يرسم الشاعر صورة ذات حبيسة، سجينة قوقعة الوحدة والعجز. تتحول “الأنا” إلى رمز للجمود، و”الرفيق” إلى قيد يلازمها ويحول دون الانطلاق. هذا الشعور بالقيود يشتد وطأة مع الحنين الجارف إلى عالم “الصغيرات المخبَّلاتِ بالحلم…”، عالم يمثل واحة بعيدة، تفصلها مسافات شاسعة عن الواقع المتردي، وتؤكد على التباين الصارخ بين الطموح الجامح وإمكانية التحقق.

هل هي رحلة بحث مضنية عن الذات، أم تخبط عبثي وتناقضات حادة؟ هذا ما يطرحه المقطع الشعري، “أراقب طيفهن…”. فالإعلان الجريء عن الوجود “بلا خجل” سرعان ما يتبعه أساليب تعبير تتسم بالعنف والعبثية. فالصيد، بكل ما يحمله من دلالات القوة والسيطرة، يتحول إلى فعل لا طائل منه، إذ تنتهي محاولات التأثير في العالم الخارجي بالفشل والعودة القاسية إلى الوحدة. والسؤال الوجودي العميق “ما الذي أيقظني؟” يكشف عن إحساس بالضياع، وعجز عن إيجاد معنى حقيقي للوجود. فهل هي محاولة يائسة للتأثير في العالم الخارجي، أم مجرد تعبير عن يأس عميق؟ إنها صورة معقدة للنفس الإنسانية، فهل هي حقًا قادرة على التوفيق بين رغباتها المتضاربة، أم أنها محكومة بالتأرجح الأبدي بين التواصل والعزلة، بين الحب والعنف، بين الحلم والواقع؟

ثم يأتي التأمل المؤلم في دوافع هذا العجز ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المحيط، “بدونِ زغاريدٍ تضيء المساربَ للمساكنِ، للمكامنِ، للأيادي/ “ما الذي يبقيني هكذا؟”* إلا هدأة الليلِ بدون جلبة، والصباحُ السريع، والفتياتُ المتراجعاتُ عن سنِّ القوانين، الضجيجُ الذي يصدع حواشي الكلام، سكونُ خطايانا المختَلسَة، النزول”. غياب “الزغاريد” هنا لا يرمز فقط إلى غياب الاحتفال بالحياة، بل إلى غياب الدعم والتشجيع، بينما تعكس “هدأة الليل” و “الصباح السريع” الرتابة القاتلة والملل المستحكم. أما “الفتيات المتراجعات” و “سكون خطايانا المختلسة” فتشيران إلى الاستسلام المخزي والعيش في الخفاء. تكشف هذه السطور بوضوح أن الفرد ليس مسؤولاً وحده عن حالته، بل أن المجتمع والظروف المحيطة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مساره.

ولكن، ماذا عن “يديكِ”؟ ماذا عن الحب الذي يمكن أن يمثل الخلاص المنشود؟ “فكيفَ لا أحكي “كنت”؟، واليومُ يناكفُ أسئلتي ويدعوني لمثابرةٍ أكثر/ يحضُنُ فيَّ هذا الرقيق، المتسربَ برفق/ فتهصَرني/ كيف يداكِ..؟ لا تدعوني إليها الثغور..!!/ تبقى جليسةَ خدِكِ الأيمن”. هنا تتبلور الرغبة الجامحة في تجاوز الماضي، وفي الانطلاق نحو مستقبل جديد. ولكن الحب يبقى بعيد المنال، حيث تظل “يديكِ” عاجزة عن تقديم الدعم أو الإنقاذ، مما يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقات الإنسانية وقدرتها المزعومة على تحقيق الخلاص.

“ربما، لو أنها ناوشتْ تخومي، كنتُ ناوشتُ ومهدتُ لمعاهدةٍ تطووووول/وربما، أعلنَّا اندماجنا/وربما، توجنا الوليدَ عالماً جديداً/وربما، جلسنا نرقبُ الأحفادَ تصخب وتحلق/وربما، جلسنا نرقبُ نهاية الأحداث/وربما..” هذا المقطع هو ذروة الحلم، التجسيد الأروع لما يمكن أن يكون إذا تجرأنا على تجاوز الحدود، ووثقنا بالحب، وآمنا بقدرتنا على خلق عالم جديد. لكنه يبقى مجرد “ربما”، مجرد حلم بعيد المنال.

“كلاكيت أول مرة/كنتُ أحلم بالصغيرات”. العودة القاسية إلى نقطة البداية تؤكد على قوة الواقع في كبح جماح الأحلام، وعلى استحالة الهروب من قسوة الواقع. “يخاتلُ الحلمُ أمنيتي في إحداهنّ/فأنطلقُ أبعثرُ الدروبَ وأحملُ كل يومٍ شتاءً ماطراً، وصيفاً قادراً على مجابهة التصاقنا/أسيرُ كل يوم/كل صباح/كل مساء/أبعثرُ ثروتي من الكلماتِ، إذ ربما ربحت”. البحث المحموم عن “إحداهن” يتحول إلى هوس، إلى سعي محموم نحو الخلاص، وتظهر قوة الكلمات كسلاح وحيد لمحاربة الجمود، لكنه سلاح قد يصدأ مع مرور الوقت.

“وربما هاجَ النخيلُ عراجينَ وسلوى/أو ربما زاحمَ الشاطئَ كما كان، يحملُ الملحَ خمراً وأغاني، وليلاً مثقلَ الرطوبة/ستوب/كلاكيت آخر مرة/كنتُ أحلمُ بالصغيراتِ يغافلنَ الحلمَ ويأتينْ/كثيرٌ من الأيدي، قليلٌ من الأجنحة/كثيرٌ من القُبل، قليلٌ من الكلام/قليلٌ من الحب، كثيرٌ من الحضور”. تتداخل هنا الصور المتناقضة بين الواقع والحلم، لنستفيق على العلاقات الإنسانية الباردة السطحية المحيطة بنا، معترفين بانطفاء وهج الأحلام، وضياع الأمل في غد أفضل.

في الاعتراف المتأخر بالحب، “أهمسُ في فمكِ كلّي لك، وكلُّ الحواشي التي صغتُها والمتن/وهذا النازلُ، يعبثُ مُلوِناً شعرك، فينضح الزيتون، ويغدو المشمشُ أكثرَ حرقةً وتأهبْ/هذا.. أنا”، تكمن مفارقة مؤلمة. فـ “كلي لك” تعبير عن تفويض كامل للذات، وفي الوقت نفسه، يظل “هذا النازل” قوة فاعلة قادرة على إثارة الشوق والرغبة، وعلى إبقاء جذوة الأمل مشتعلة.

أما السطور الأخيرة فتعكس حالة من التوازن الدقيق “ساكنٌ فوق هادراً في القلاع المناوأة أمنحُ خربشاتي للطائفين أهمسُ في يديك سأبدأ من جديد ……… ……… ربما.. ستوب”. إنها مقاومة مستمرة، وميض من الأمل المعلّق بـ “ربما” وتلك الـ “ستوب” القاطعة لأحلامنا، والمانعة لنا من تحقيقها.

في جوهرها، تلامس القصيدة وترًا حساسًا في الروح الإنسانية، الشعور العميق بالضياع وعدم الانتماء، المتجسد ببراعة في تكرار سؤال “ما الذي يبقيني هكذا؟”، وهو صرخة مدوية في وجه عالم يبدو وكأنه يتآمر لإبقاء الفرد في حالة من الركود القاتل. هذه الوحدة الوجودية تتبلور في صور “الرفيق أنا”، “هذا الوحيد.. أنا”، “محاط بالكثير.. والكثير”، وتعكس العزلة الرهيبة التي يعيشها الإنسان المعاصر.

تسعى الشخصية المحورية جاهدة لملء هذا الفراغ بالأحلام والذكريات والعلاقات العابرة، لكن كل هذه المحاولات البائسة تبوء بالفشل الذريع، ليعود صدى ذلك السؤال الملحّ يتردد في أعماقنا. من الناحية النفسية، تُثير القصيدة مشاعر متضاربة، الحزن واليأس من جهة، والأمل والتمرد من جهة أخرى. ذلك الصراع الأزلي بين اليأس والأمل يتجسد في التردد الذي يلف قرار البدء من جديد، وهو ليس علامة ضعف، بل وعي عميق بصعوبة التغيير وقوة العوائق.

تعكس القصيدة، في بنيتها وأسلوبها المتنوع، حالة من عدم الاستقرار العاطفي، حيث يخلق تكرار عبارتي “كلاكيت” شعورًا بدوامة الحياة، بينما تترك النهاية المفتوحة (“ربما.. ستوب”) القارئ معلقًا في حالة تساؤل. لكن “ستوب” ليست نهاية، بل وقفة للتفكير في المسار. تتجاوز القصيدة البعد الشخصي لتعكس قضايا مجتمعية أعم كأزمة الشباب وفقدان الهوية، لتصبح شهادة على عصرنا ونقدًا لاذعًا لواقع اجتماعي وثقافي مُختل. تتجلى قوة القصيدة في لغتها الشعرية المكثفة، التي تعتمد على الصور والاستعارات والرموز، وفي قدرتها على إثارة تساؤلات جوهرية حول الهوية والمعنى، لتذكرنا في النهاية بمسؤوليتنا الجماعية في خلق عالم أفضل.

السبت، 22 مارس، 2025