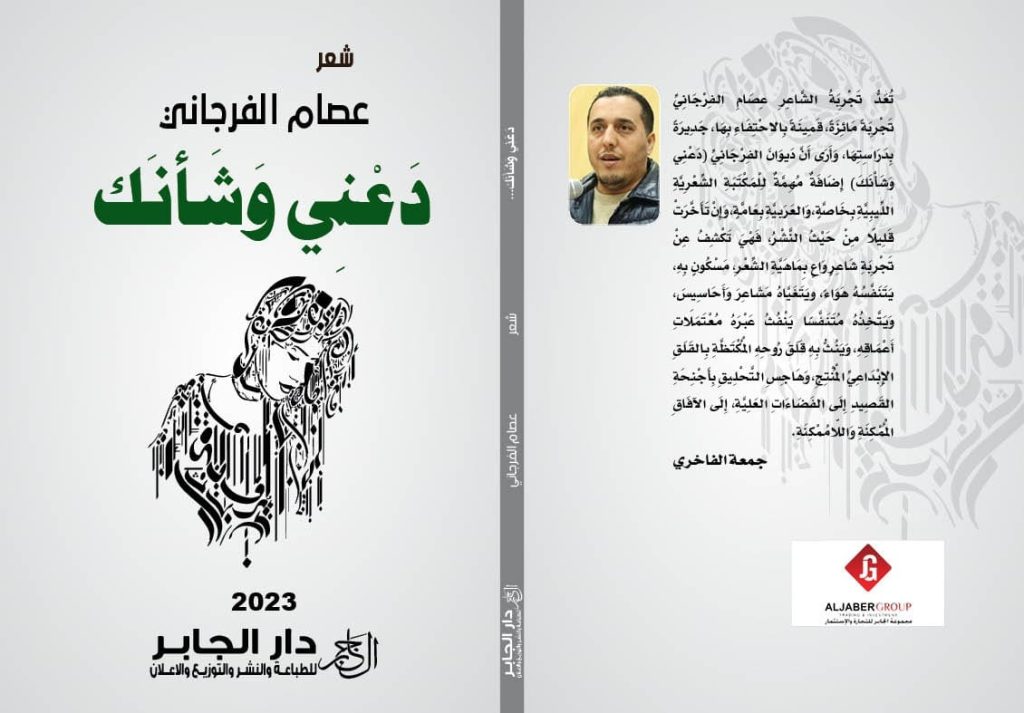

صدر ديوان (دَعْنِي وَشَأْنك)(1) للشاعر الصيدلاني الدكتور عصام الفرجاني عن دار الجابر للنشر والتوزيع سنة 2024م متضمناً تسعة وخمسين نصاً شعرياً، كُتبت معظمها بمدينة بنغازي خلال ثلاثة وعشرين عاماً بين الفترة من سنة 1999م: (عزف) و(غِيبِي عني) وسنة 2022م: (شؤون) و(القلبُ النبيء)، بينما قصيدته (سِلِينِي) كتبت على دفعات متقطعة أثناء سنوات 2000 و2013 و2022م دون أن يوثق أمكنة كتابتها، ومن خلال رصد وتتبع تواريخ نصوص الشاعر يتبين بأن أغزر سنواته الشعرية وأكثرها عطاءً وإنتاجاً كانت سنة 2016م التي كتب فيها 12 اثنا عشر نصاً.

أما عتبة الديوان الأولى التي تكونت من مفردتين مركبتين (دَعْنِي وَشَأْنك) فقد استعارهما الشاعر من عنوان إحدى قصائده بالديوان لتكون واجهة غلافه، وقد ظهرت هذه العتبة كنغمة موسيقية صادحة بإيقاعها التناصي الجميل ومكثفة في مضمونها الرجائي، قوية الغواية والجاذبية في شد المتلقي لتأملها بعمق والغوص في ثنايا تفاصيلها، وغلبت على جميع عتبات النصوص الأخرى المفردة الواحدة مثل (ألفة، مسيح، شكراً، مصارحة، هدهدة، غفوة، … وغيرها) وذلك تماشياً مع تقنية العناوين الحديثة للنصوص الشعرية، وما تعكسه هذه المفردة الواحدة من شمولية واسعة مكثفة لمضامين النصّ، وكذلك ما تمثله من تحفيز المتلقي للبحث في أبعادها ودلالاتها الظاهرة والباطنة.

وإن اتسم ديوان (دَعْنِي وَشَأْنك) بالغزارة العددية المتنوعة بين فنون النظم العروضي والعمودي والتفعيلة فإن النَّفَسَ الشعري لدى عصام الفرجاني يتفاوت في هذه الغزارة بدرجة ملحوظة وبشكل كبير واضح بين المتوسط والقصير الذي يطلقه أحياناً بزفرة دفعة واحدة على غرار شعر الومضة المكثفة. وظهرت أطول أنفاسه في قصيدة (رحيلُ شاعر) التي جاءت في ثلاثة وعشرين بيتاً، وقصيدة (طرابلس نامت) التي جاءت في أربعة وثمانين سطراً، بينما أقصر نصوصه كافةً كانت (غفوة) التي جاءت في ستة سطور فقط.

الوفاء للشاعر الأول:

من خلال الإهداء الرقيق الذي يُصدِّره الشاعر عصام الفرجاني ديونه الأول (دَعْنِي وَشَأْنك) نكتشف بعضاً من سمو خلقه وسلوكياته ممثلة في خصلة الوفاء النبيلة التي تحلى بها حين استذكر شاعرنا الكبير محمد المهدي رحمه الله، فيقول بأنه (قدّمني إلى الشعر على طبقٍ من وجع، ورافقتْ نصائحُه خطواتي حتى وضعني على درب القوافي)(2)، والوفاء صفةٌ إنسانيةٌ صارت نادرة ولا تمتليء بها إلاَّ النفوس الشريفة الخيّرة، لتعكس بالتالي مستوى وطبيعة الذات الشخصية المكتظة بأخلاقها العالية الممتلئة بالقيم والشيم الرفيعة.

وحتى إن أعادنا ذاك الإهداء الرقيق إلى تذكر الماضي بخصوصيته المحددة، واسترجاع لحظاته ومواقفه وأبعاده المتداخلة والمشتركة بروح النوستالجيا المتحسرة، ومشاعر الشوق والحنين العظيمة، فإنَّ حديقة الشعر الغنَّاء في (دَعْنِي وَشَأْنك) التي تعززت فيها مفردات اللغة العذبة بكل عناصر البلاغة، فصارت منتشيةً تعبق بسمو الجمل الشعرية، وجماليات الصور الفنية، وترانيم الموسيقى الصادحة وإيقاعاتها الشجية وسط تلك الأجواء الماتعة الخلابة، سرعان ما نبهتنا وجعلتنا نعي أن وجودنا يترسخ حقيقةً ليس في استرجاع الماضي فحسب، بل كذلك في الهيام بالحاضر الراهن حين نحظى فيه بالتطواف والترحال بين قصائد متباينة المواضيع، وهي تتيح لنا فرصة الإبحار في النصوص الشعرية الممتعة والنهل من معينها الثري فيوضاً من البهجة والمحبة والفرح.

لقد ازدان الديوان بمقدمة رشيقة ترتقي إلى الدراسة النقدية التتبعية الدقيقة التفصيلية الجادة كتبها الأديب الدكتور جمعة الفاخري مشيداً بتجربة الشاعر عصام الفرجاني وعشقه للغة العربية، ومذكراً بأنه تعرف على نصوصه من خلال الشاعر الراحل محمد المهدي أحد حراس اللغة العربية في بلادنا. ذاك الشاعر الكبير رحمه الله الذي يقول في قصيدته (غنّت الأشواق):

(فالتمسْ لِي

حيلةَ المُشتاقِ

فِي الشوقِ أَعْنِّي

وَأَرِينِي

كيفَ أَنْسَى

أو فَخُذْ

ذكراكَ عَنِّي)(3)

وعند التمعن في هذا الجزء من القصيدة كأنِّي بالشاعر عصام الفرجاني في قصيدته العتبة (دَعْنِي وَشَأْنك) يصوّر حوارية مع الشاعر الراحل تحمل رداً قصيراً مكثفاً في لغته وصورته البلاغية التعبيرية مبرراً ومعللاً فيخاطبه بقوله:

(لأَنِّي

أُحِبُّكْ

فَدَعْنِي

وَشَأَنَكْ)(4)

وعند مقاربة النصين الشعريين نرصد بعض الخصائص الفنية متمثلة في الثراء الإيقاعي الصادح، وبساطة ووضوح المفردة اللغوية، وتكثيف الصورة الشعرية المكتظة بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية النبيلة. وإذا كان الشاعر الراحل محمد المهدي بكل هدوءه المعهود في شخصيته الطيبة يرجو من خطابه التماس مخرجٍ لتخفيف معاناة أشواقه للحبيب، ويقترح تخييراً بين وسيلةٍ للنسيان، أو التخلي عمَّا تحمله ماضوية العلاقة الحبية برمتها، فكأني بالشاعر عصام الفرجاني وهو يقول (لأنِّي أحبك) يقابله بنفس الحالة الشعورية، ووتيرة التعاطي معها متخذاً تعليلاً ومبرراً وحيداً يحمل عظمة الأحاسيس التي يكنها ويهتدي بها الإنسان ولا يمكنه التخلي عنها وهي الحبِّ. فالحبُّ هو نبض الحياة الحقيقي، وهو الدليل في المسيرة والغاية الأسمى للوجود، وهو الشعور الذي يحكم العلاقات بين الأحبة، ويُحتكم إليه فيما يعتريها أو يتشاكل عليها. ولم تتوقف علاقة عصام الفرجاني بأستاذه الشاعر الراحل محمد المهدي عند هذا الجانب فقط، حيث نجده يستحضر البيت الصدر بالسطر الأول من قصيدة أستاذه (عيناكِ لو) التي مبتداها:

(عيناكِ!

لو تدرين ما عيناكِ

وَمَنْ الشقِّي

على دُرُوبِ هواكِ

لَعَلِمْتِ مأساةَ

وَمحنةَ شاعرٍ

وَهُمُومَ قلبٍ

عندما ألقاكِ)(5)

ليستهل بها قصيدته الجميلة (عيناكِ) التي جاءت زاخرة بالصورة الفنية الثرية باللفظ والتعجب والوصف وهو ينسج على غرارها مخاطبة رقيقة:

(عيناكِ لو تدرينَ ما عيناكِ

فَتَكَتْ بأهْلِ الرَّاحِ والنُّسَّاكِ

فَأَفَاقَ أَهْلُ الرَّاحِ من سَكَراتِهم

لتُعيدَهم في سُكْرِهم شفتاكِ)(6)

وليست هذه القصيدة الوحيدة التي تعكس التأثر الواضح في قصائد الشاعر عصام الفرجاني بأستاذه الذي استقى من فيوضه الشعرية خلال بواكيره، ونال قرباً حبيّاً وحظوةً قلبيةً شخصية، فحين نطالع قصيدة الشاعر الراحل محمد المهدي (كتابةٌ في الحبِّ) التي يقول فيها:

(أَنَا وَأَنْتَ

وَهَذَا الكونُ يَجْمَعُنَا

لاَ نَلْتَقِي

غَيْرَ أَشْوَاقٍ

بِشَكْوَانَا

كَأنَّنَا فِي جَبِينِ الحُبِّ

وَصْمَتُهُ

أَوْ أَنَّنَا

لَعْنَةٌ فِي الحُبِّ

مُذْ كَانَا)(7)

نكتشف أن شاعرنا عصام الفرجاني في قصيدته (تناقضات) يحاكي نص أستاذه الشاعر ويخاطب طيفه بعد رحيله وغيابه، فيصوِّر حالة الفقد الحزينة وتجاوزاتها بما يطرأ بعدها من تبدلات مفعمة بالأمل والدفء من خلال رمزية الربيع وهو فصل الورد والزهر والخضرة والجمال الذي لمَّحت إليه مفردة (نيسان) التسمية السريانية لشهر (أبريل)، وما يحمله من تفتح الأزهار والورود واخضرار الأرض وكل ذلك يعكس آيات التجديد وصور التغيير التي تتعدد فيها جماليات الكون. ويعبِّر الشاعر عن وثوقه وإصراره وتأكيده لما ذهب إليه هذا التيقن من خلال مفردة (رُغم) التي كررها في النصّ وهو يقول:

(رُغم الغياب

معي أراكَ الآنا

وضجيجُ صمتك

يغمرُ الأذانا!

رُغم ارتدائِك للخريفِ

تركتني

من دفْءِ نبضكَ

أكتسي نِيسَانَا)(8)

وهذا التأثر الفني والوفاء الإنساني الظاهر لا يعني أن قصائد (دَعْنِي وَشَأْنك) لا تمتلك بصماتٍ إبداعية وهويّة خاصة للشاعر عصام الفرجاني، بل تمثلت سمته المتفردة المميزة لأسلوبه الشعري في العديد من العناصر لعل أبرزها قوة اللغة الثرية السليمة، وبلاغة المفردة المليئة بالإحساس المرهف ووضوح مضامينها الشعرية، وفضاءات الموسيقى الإيقاعية الرقيقة التي تجعل النصَّ روحاً وشكلاً يتهادى بانسيابية سلسة إلى روضة المتلقي لما يزخر به من جماليات متعددة وصور فنية مكثفة ومميزة تتفاعل مع ذاته وجدانياً وفكرياً تجسد المعنى الحقيقي للشعر.

طالع: لَا تَدَعُوهُ وَشِعْرَهُ

مفهوم الشعر ومضامينه:

مفهوم الشعر لدى عصام الفرجاني كما وصفه في قصيدته (يوسُفِيَّةٌ!) هو مكابدة وجهد وعناء في التقاط الفكرة وبناء القصيدة، ورغم ما تكتنزه لحظات ميلادها من مضامين ودلالات جمالية ونورانية وسرور وابتهاج فإنها لا تخلو أحياناً من تحديات كبيرة وخيبات عديدة أثناء تخلقها وصناعتها شعرياً:

(الشِّعْرُ أَمْسَى

يُوسُفِيَّ الطبعِ

سِحنتُه عنيدةْ!

فقصيدتي عبثًا

أراودُها

وتأباني

القصيدةْ!)(9)

ولذلك فإنَّ النصَّ الشعري لدى عصام الفرجاني يتأسس على عدة مقومات فنية وجمالية من بينها القدرة على إدهاش وإبهار المتلقي بداية من المطلع الأول الذي غالباً يستهله بدفقة صورة مكثفة قوية وثرية تبعث الإعجاب وتأسر المتلقي منذ اللحظة الأولى للتفاعل معه، لما تكتسيه من رؤية دلالية ومضمون رسالة هادفة، إضافة إلى مخيلةِ خلاّبة تشكُلِ الفكرةِ ذاتِها أثناء اللحظة الشعورية كصورة تعبيرية متماسكة ترتسم بخيوط فنية تُحيكها مفردات لغة شاعرية رقيقة وإيقاعية بكل براعة، وتُسخِّر لها بقية العناصر اللازمة لتخلقها شعرياً، وربما كل هذه الصنعة تجعل مراودة الشاعر لقصائده مغامرة لذيذة محفوفة بالمخاطر التي أبانت كذلك عن حنكته العملية وإثراءه الممتع للمشهد الشعري بنصوص تنتسب للشعر بكل جدارة وترتقي به درجاتٍ شاهقة في سلم الإبداع. كما أن الشاعر أجاد توظيف الأسئلة في شعره إذ جعلها تقرع الذات المتلقية باستفزازات لذيذة فكراً ووجداناً يمثلها تعدد مطارق الأسئلة باستفهام متكرر يشي بقلق بيّن يسيطر على الشاعر في قوله:

(لماذا التَقَيْتُكِ بعد الغيابْ؟

لماذا أعدتِ الندى للسحابْ؟

أما كنتُ قبل اللِّقاءِ اهتديْتْ

وكان دعاني الهوى فأبَيْتْ

لماذا أتيتْ؟

لماذا أتيتْ؟

لِأفقِدَ في مقلتيكِ الدَّليلْ

ويحمِلَني الجفنُ للمستحيلْ

وأحيِيَ حبًّا تلاشى وذابْ

لماذا التَقَيْتُكِ بعد الغيابْ؟)(10)

وبشكل آخر يظهر السؤال في مناجاة الشاعر لنفسه وعتابها كنوع من الجلد واللوم والندم الذي يحمل في ثناياها تفكيراً موضوعياً وإن كان قاسياً، ولكنه يحسم القرار في أسلوب ونهج العلاقة غير المتوازن واستمراريتها حين يقول:

(علامَ حزنيَ والآهاتُ والوجعُ

سِيَّانِ عنديَ إنْ غابوا وإنْ رجَعُوا

إلامَ أبكي على منْ عَزَّ دمعُهُمُ

وأسهرُ اللَّيلَ والأحبابُ قد هجَعُوا

قطفْتُ مِنْ زَهَرَاتِ العمرِ أينعَها

فيهمْ أفكِّرُ إذ أصحو وأضطجِعُ

كم كنتُ أشكو لهم لكنْ ويا أسفى

عَمُوا فما أبصروا صَمُّوا فما سمِعُوا

ما عاد يُجدي لهم صفحٌ ومغفرةٌ

كالثوبِ يبلى فما تُجدي له الرُّقَعُ!)(11)

وأيضاً جاء قوله التعجبي في خاتمة نصه (عزف) باستفهام إنكاري جميل يترك جوابه معلقاً أمام القاريء ليورطه في التفاعل معه بحثاً عن إجابته رغم حسمها بالنسبة له شخصياً كما يبدو:

(وَمَنْ عندي لأخبِرَهُ

بِجُرحٍ فيَّ

فيَّاضِ

أَلَيْسَ الحبُّ محكمتي

ومعشوقي هو القاضِي؟!)(12)

إضافة إلى كل ذلك فقد برع الشاعر في إدارة تقنية المقاولة المتأسسة على صيغة القيل والقال وتضمينها نصوصه لما تبعثه من حيوية تفاعلية وحميمية بين النص الشعري وفكرته، وذهن المتلقي وعاطفته، مستعيناً بحكمة المثل الشعبي لتعزيز حجته وما يرمي إليه:

(فقلتُ للقلبِ في سرِّي أصَبِّرهُ

وليتَني بالَّذي قد قلتُ أقتنِعُ

يا قلبُ دعهُمْ فقد قيلتْ لنا مثلًا

إنَّ الطيورَ على أشكالها تقَعُ)(13)

وكذلك قوله:

(بكيتُ يومَ النّوى وانتابني الخجلُ

فقلتِ لي ما الذي يُبكيكَ يا رجلُ

فقلتُ ما ليَ لا أبكي دمًا وأنا

متيَّمٌ عن ديار الإلفِ يرتحلُ)(14)

أما مضامين النص فهي حتى وإن تعددت يظل أساسها وغايتها المتلقي ذاته وهو الإنسان الذي تستهدفه وتخاطبه بقيمته وكينونته الذاتية، ثم الوطن ككيان يحتضن الجغرافيا والهوية بجميع خصائصها الوطنية والقومية، وقد جاءت تصوصه (أيا وطناً)، (مسيح)، (واراكِ قومكِ) وغيرها، في هذا الاتجاه مع انحيازها الواضح لقيم الخير والمحبة والوفاء، والحرص على التعلم الحقيقي وتوجيه النقد لما عليه المعلم الآن، وهو ما يتجسد في نصه (خطأ شوقي) الذي يعارض فيه الشاعر الكبير أحمد شوقي وتوطينه الشطر الثاني من بيته في النص حين يقول:

(أخطأتَ شوقي حين قلتَ عَجولَا

كَادَ المعلِّمُ أن يكونَ رَسُولَا

مَا هَكذا كانَ النَّبيُّ محمَّدٌ

أَوْ كَانَ مُوسى فِي القُرُونِ الأُولَى

قَدْ قُلتَ (كَادَ) مُشبِّهًا ومُقارِبًا

وَمَقَامَهم مَا قَارَبُوهُ وُصُولَا

شَتَّانَ بَيْنَ المُرْسَلِين لِقَوْمِهِمْ

كَالبَدْرِ كَانُوا مَطلعًا وَحُلُولَا

ومُعلِّمِ اليومِ الَّذي مِنْ جَهلِهِ

يُبقيكَ مِنْ سُوءِ الفِعَالِ خَجُولَا)(15)

التغني بالمرأة:

حظيت المرأة بكيانها الإنساني والفكري وجمالها الأنثوي الظاهري في نصوص الشاعر عصام الفرجاني بظهور لافت من خلال التغني بالحبيبة (فاطمة) التي أسكنها قصيدته الجميلة (عاصفةُ عين) وصرّح باسمها خمسة مرات في ثلاثة أبيات متتالية متباهياً بها قائلاً:

(لو كنتَ يا عاذلي أبصرْتَ فاطمةً

لكنتَ أدركتَ أنَّ الحبَّ ذا قدرُ

أمَا علِمْتَ بأنَّ العمرَ فاطمةٌ

أَمْسِي وَيَومِي غَدي أيَّاميَ الأُخَرُ

والصُّبحُ فاطمةٌ واللَّيْلُ فاطمةٌ

فالشَّمسُ فاطمةٌ أيضًا هي القمرُ)(16)

كما نالت (خلود) نصيباً وافراً من الحضور وهو يصف في (مصارحة) أول لقاء بها وما شابه من اعجاب وارتباك:

(وسألتُها عن (إسمها) فتبسَّمتْ

عجبًا لحُسْنٍ حينما يتبسُّمُ!

اسمي خلودُ وأنتَ ما اسمكَ يا ترى؟

فأجبتُها قيسٌ بحُبِّكِ مُغرَمُ

صارحتُها فتلعثمت نظَراتُها

أرأيتَ بدرًا في الدُّجى يتلعثَمُ

واحْمرَّ وجهي حينذاكَ ووجهُها

والقلبُ من نبَضاته لا يَسلمُ)(17)

ولم يكتفِ بذلك الحوار القصير معها ووصف جمالها وحسنها الذي تفوقت به على الأسطورة الإغريقية “أثينا” ذات الأصول الإفريقية الليبية الأمازيغية الشهيرة بآلهة الحكمة والحرب والقوة، بل أنشد يطلب إطلالتها وظهورها لتبهر العرب والعجم على حد سواء:

(أطِلِّي يا خلودُ لكي تُرينَا

جمالًا ليس تعرِفُهُ أثينَا!

فهذا الحُسْنُ تاه العُرْبُ فيهِ

وحيَّرَ مِن بهاهُ الأعجَمِينَا!

أطِلِّي كي تَرَيْ قومًا تَرَامَوْا

على أعتابِ حُسْنِكِ هائمِينَا)(18)

ولم يتوقف شاعرنا في سرديته الشعرية الجميلة بوصفها ومقارنتها بآلهتي الجمال الإغريقي (أثينا) و(أفروديت) بل خصّها بقصيدة كاملةً أهداها إليها وسمّاها باسمها (خلود) يقول في مستهلها:

(شَعرٌ وثغرٌ باسمٌ وخدودُ

والجفنُ يشهدُ والعيونُ السُّودُ

وكذا الأحِبَّةُ مَن رأَوْني شاردًا

هذا وذاكَ على هواكِ شهودُ

لمَّا رَأوني هائمًا بكِ أيقنوا

أنَّ التي يهوى الفؤادُ “خلودُ”

…..

لو مرَّ طيفُكِ في أثينا زائرًا

فالنَّاس حولكِ رُكَّعٌ وسجودُ

ظنُّوا بأنَّكِ للجمال إلهةٌ

يا ويحَ (أفروديتَ) كيفَ تعودُ؟!)(19)

كما يتتبع شاعرنا في نصه (مازلتِ طفلة) طفولة (زينب) راصداً بعض محطاتها وملمحاً إلى ما طرأ عليها من تعلم وتبدلات وتطورات، ومنبهاً لما قد يحمله المستقبل من تحديات جديدة حين يقول:

(تعلَّمْتِ زينبُ

قطفَ الزهورِ الحزينةْ

وقطَّعتِ أوراقها البائساتِ

رميتِ بها في دروبِ المدينةْ

وصِرتِ تغنِّينَ للحبِّ دومًا

وما تعلمينْ

وما تشعرينْ

بما في أغانيكِ من محزناتٍ

ودمعةُ عينيكِ تبدو دفينةْ

غدًا عندما تكبرينْ

سيعرِفُ قلبُكِ معنى العذابِ

بصمتٍ حزينْ

ويعرِفُ معنى انتظارِ حبيبٍ

عساهُ يمرُّ مع العابرينْ)(20)

كلُّ هذه النصوص التي قيلت في المرأة وأُسكنت بها جميع الأسماء المذكورة، سواء حقيقية أم افتراضية، وكذلك ربما غيرها لم يذكره في هذا الديوان، تشي بأن الشاعر يولي اهتماماً لافتاً بالمرأة الإنسان فكراً وجمالاً وأنوثة، ولأجل ذلك منحها وقته وخصَّها بهذه المحطات الجميلة التي تحمل في طياتها مواقف خاصة تستحق التوثيق وتأملها كتجارب شخصية تتضمن الكثير من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها، كما نجده ينتصر لها ويدافع عنها بقوله:

(لا تظلم الحسناءَ

ليس بذنبِها

بل أذنبت

من حُمقِها

عيناكَا

…..

لا تظلم الحسناءَ

ليس بذنبِها

بل لُمْ فؤادًا

في الغرامِ

رماكَا!!)(21)

حضور الأمكنة:

ظهرت في نصوص الشاعر عصام الفرجاني العديد من المدن والأمكنة التي لها قيمة تاريخية وأبعاد وذكريات خصوصية مثل طرابلس وبغداد والكرخ والرشيد والأقصى وميزران وذات العماد والرشيد وباب الجديد والرصافة والفرات والناصر صلاح الدين وبابل والسرايا وبريوش فتحي وأول سبتمبر وغيرها، وإن كانت الإشارة إليها واستحضار معظمها علانية وصراحةً للدلالة أو المقارنة أو التشبيه فقد ظلت بنغازي هي مدينة الشاعر الحاضرة وراء نصوصه لأنها مكان ولادة معظم قصائد ديوانه (دعني وشأنك) حسب ما سجله في أسفلها.

الخاتمة:

يكتنز النصُّ الشعري عند عصام الفرجاني بعدة خصائص فنية متمثلة في أسلوب إظهار فكرة النصّ ومدى نفسه التعبيري المتوازن بين المضمون الفكري والمساحة اللازمة، مبتعداً في ذلك عن ترهل النصّ وتشتت هيكل بنيانه الشعري والإنجرار للثرثرة الشعرية. أما من حيث المضامين فقد أبان الشاعر انتمائه إلى صون الذات الإنسانية للارتقاء بها إلى عوالم الجمال والإمتاع وإبراز القيم والشيم والشمائل النبيلة كالانحياز للتعليم والوفاء والكرم والحكمة والنباهة والعظة والحث على العلم والمعرفة والثقافة كما جاء في إشادته بالكتاب المصدر التقليدي للمعرفة في قوله:

(بِحَسْبِكَ منه يُعطي دُون مَنٍّ

وإنْ مَلَّ الصِّحابُ فلا يَمِلُّ

وليس بِمُخلفٍ كالصَّحْبِ وَعدًا

فحيثُ تركْتَهُ دومًا يظَلُّ!)(22)

وكذلك الحث على الابتعاد عن العيب والتلفظ بمفردات السفاهة، وضرورة حُسن اختيار الصحاب والرفاق حين يقول:

(وحسبُكَ أن يكونَ العيبُ لفظًا

فإنَّ اللَّفظَ مِرآةُ السَّفِيهِ!

ومَن يكُ فاحشًا في القولِ دعهُ

فلا خيرٌ بِخِلٍّ تَتَّقيهِ!)(23)

وأيضاً السعي لصون العلاقات مع الأحبة والأصدقاء والمحافظة عليها بالتغاضي عن بعض السلوكيات المشينة:

(فإذا رأيتَ

من الحبيبِ خيانةً

تعَمَّى وإِنْ كَانَتْ

على مرآكَا!

وتظنُّ فيهِ طهارةً

حتَّى إذا

ما كان شيطانًا

تراهُ ملاكَا!)(24)

إنَّ هذه القيم التي يبرزها الشاعر عصام الفرجاني في ثوب شعري زاخر بمفردات اللغة الرقيقة المعبرة والشاعرة وإيقاعاتها الرنانة الموغلة في استيطان العقول والقلوب والأعماق على حد سواء تؤكد جدارة نصه الشعري وعلو مكانته وأحقيته في كل ما ناله من تكريمات وجوائز وسكن دائم في قلوب محبي وعشاق القصيد، وتهب المتلقي الكثير من الجماليات الفكرية التي تتيح له التأمل بعيداً في تأويلات مختلفة لنصوصه التي تتطلب المزيد من الدراسات النقدية الموضوعية الجادة التي تغوص في خصائصها البنيوية والتفكيكية وغيرها من المناهج والآليات النقدية الدقيقة لعلها تسهم في مزيد الارتقاء بها في سلم الإبداع.

الهوامش:

(1) دعني وشأنك “شعر”، عصام الفرجاني، دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، ليبيا، الطبعة الثانية، 2024م

(2) المصدر السابق، ص 5

(3) هو الحبُّ “شعر”، محمد المهدي، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 1979م، ص 23-24

(4) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 21

(5) هو الحب، مصدر سابق، ص 45

(6) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 120

(7) هو الحب، مصدر سابق، ص 19

(8) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 52

(9) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 83

(10) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 57

(11) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 67

(12) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 75

(13) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 68

(14) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 78

(15) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 30

(16) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 36

(17) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 42-43

(18) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 49

(19) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 45-46

(20) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص93

(21) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص107،108

(22) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 111

(23) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 115

(24) دعني وشأنك، مصدر سابق، ص 107