المكي أحمد المستجير

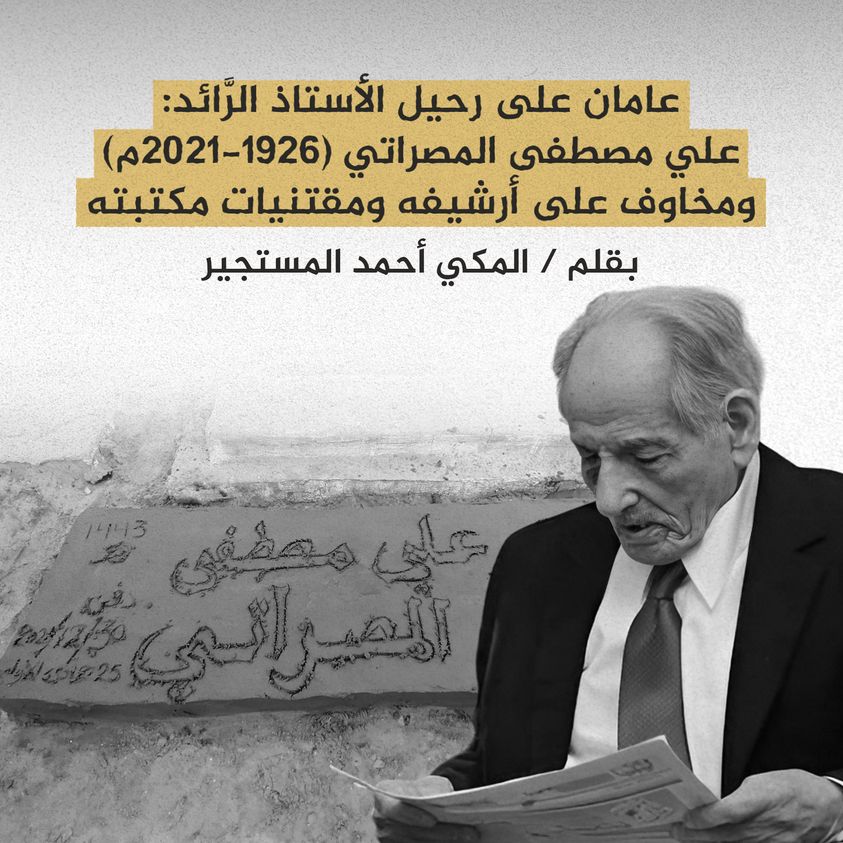

في مثل هذا اليوم (29 ديسمبر) قبل عامين تامَّين (2021) توفِّي الأستاذ علي مصطفى المصراتي، الطُلعَةُ الذي نعجز عن تخيُّر وصفٍ واحد لتاريخه الوطنيّ، ومُنجَزه الأدبي والثقافي؛ فهو الوطنيُّ التليد، والمؤرِّخ الرَّائد، والباحث الناقد، والمحقِّق المجتهد، والكاتب الصحفيّ الزَّاخر، والخطيب السياسيُّ المِصقَع، والأديب المحاول.

ولعلّ أجمع وصف قيل فيه، قولُ الشَّاعر الفلسطينيّ: سميح القاسم (1939-2014م) حين سُئل: “كيف عرفتَ المصراتي” فردَّ مَشدوها: “المصراتي يُعاش ولا يُعرَف”

تعرَّفتُ إلى المصراتيِّ من كتابه «مؤرِّخون من ليبيا» وهو أحَبُّ كُتُبه إليَّ، ما أزال أعود إليه، وأُحَشِّي عليه، حتى إنَّك لا تجدُ فراغا فيه، من غلافه إلى غلافه. ثمّ توطّدت -لاحقا- علاقتي به، بحِكايات أستاذي البحّاثة المؤسَّسة عبد الله مليطان عنه، وبوَقَدات العلّامة جحيدر، وإجلاله له.

وأكرمنا الله بلقائه والحديث معه، مرَّات معدودات (بين 2005-2008) بمعيَّة والدي العلّامة الأستاذ أحمد القطعاني، نوّر الله مرقدَيهما؛ فكانت بينهما مودَّة واحترام، ومشاركات متعاضدة؛ إذ للمصراتي محاضرات في المناشط الثقافيَّة والأدبيَّة التي يدشِّنها العلامة القطعاني، ضمن مشروعه التجديديّ للتصوّف في ليبيا.

[تباريح الذكريات: سماع خبر وفاته]

كنتُ وصديقايَ العزيزان الشَّيخ «أبوبكر أبوسعد» والصحفيّ «محمود علي» نمشي ساعة من ليل، يوما بعد يوم، في شوارع تاجورا وأزِقَّتِها. كُنَّا نعطي حياة لها بضجيج نقاشاتنا العميقة والعقيمة في آن. وفي خِضمّ نقاش حادّ بينهما، وكانا يسبقانني بقليل، توقّفتُ صادحا: اللــــــه! بصوت عالٍ ومَدٍّ طويل. هَرَعا إليَّ يسألانني، كلٌّ بلهجته: “كنَّك/خيرك؟!” فقلتُ لهما: الشيخ علي المصراتي في ذمَّة الله. وكنتُ لحظتها قرأتُ الخبر على صفحة العزيز «د. بدر المختار».

استرجعنا في مصيبتنا، ورجعنا إلى منازلنا، ولم ننبِس -طَوال الطريق- ببنت شَفَة. ولا أذكر الآن، شيئا من الذي جرى بعد ذلك، تلك الليلة.

[في بيت المصراتي نودِّع الجثمان]

لم أكن أعلم صبيحتها، على وجه اليقين، أين ستكون صلاة الجِنازة؟ فذهبتُ إلى منزل الأستاذ المصراتي بشارع «الصريم» أداء لواجب الوقت. وفي طريقي راجِلا إلى هناك صادفتُ رَجُلا من خُلَّص أصحابي، ورُفقاء مِحنتي ومِنحتي، وأوائل روّاد المدرسة المستجيريَّة: أ. محمَّد إمحمَّد السُّنوسي. فترافقنا معا، وأدَّينا واجب العزاء لنَفَرٍ من أهله.

بعدها بقليل، وصل د. عبد الله مليطان وتبِعه د. بدر المختار. وتوكَّد موعد الجنازة ومكانها. ودار بيننا حديثٌ مقتضَبٌ. ثمّ استأذنَ مليطان منّا، ليدخل البيت، إذ كنّا خارجه، ننتظر الجثمان الكريم، قرب سيّارة الإسعاف التي ستحمله إلى المسجد. وحين آبَ مليطان؛ لا تسل عن دموعه ولا عن وجهه، «لا تَسََلْ عنه كيف أصبح حالُه، قد بدا همُّه وغاب هِلالُه» والغالب أنَّه كُشِف له عن وجه أستاذه، فقبَّله على جبينه قبلة الوداع. ولم يجرؤ أحد منا -إلى الآن- على سؤاله.

[مشهد جليل لا يُنسى]

إبَّان خروج الجثمان الكريم، للشَّيخ المصراتيِّ الأزهريّ، حفَّه أهلُه، باكين داعينَ مودِّعين الوداعَ الأخير. كانت من بينهم امرأة، ذات سَحَنةٍ أفريقيَّة من جنوب الصحراء، تعلَّقت بكفنه؛ تبكي عليه بكاء شديدا، حتى هيَّجت دموعنا، وقَشْوَشَتْ نارنا، ونحن على اتِّراع. عرفنا فيما بعد أنَّها خادمة المنزل.

وظنِّي أنّ دمعتها الحَرَّى، وحزنها الصّادق؛ مِصداقُ حسن معاملته لهذه الغريبة، وحُنُوِّه عليها، بطِيب مخالطته، وجميل عِشرته، ولطف جانبه، كيف لا؟ وهو المصراتيُّ؛ الممدوحُ في أحواله، والمحمود في أفعاله، رحمه الله رحمة واسعة.

[صلاة الجِنازة وغُصّتان]

تقرَّرت صلاة الجِنازة في «جامع ميزران» بعد صلاة العصر. كان الحضورُ باهتا، لم تتجاوز الصفوف أصابع اليد الواحدة. والإمامُ على غير مذهب البلد. ووددتُ لو صلَّى عليه أحد تلاميذه أو أقرانه من مشايخ طرابلس. ولو علمتُ أنّهم سيغيبون لرشَّحتُ أحد مشايخنا الأجِلَّاء، من وجهاء البلاد، وصُلحائها، ليصلِّيَ عليه.

أمَّا أكثر ما أحزنني في جِنازة الشيخ المصراتيِّ الألمعيّ اللَّوذعيّ، حضور السيّد: «عبد الحميد الدبيّبة». إذ أخَّرنا عن صلاة الجنازة، ولا أدري لِمَ انتظره المصلُّون؟! ثمّ دخل مُقتحِما الصفَّ الأوَّل، وهل يظنّ صفوفَ الصلاة مثل صفوف الصِّلات؟! ولعلَّه أراد الظهور في الصور للاتِّجار. وثالثة الأثافي، والأمرُ الأمرُّ من هذا كلِّه، كلمته العجماء التي ألقاها، في تأبين المصراتي.

وأقسم بالله غير حانثٍ إن شاء الله، لو كان المصراتيّ مُسمِعًا إذَّاك؛ لضحِك حتى انفلقت شِدقاه، على كلمة رئيس الحكومة، وعَيِّهِ وفَهَاهَتِه، ولتهكَّمَ عليه دهرا. كيف لا؟ وهو الخطيب المُفوَّه، سحبانُ عَصره وحَمران مِصره. وليتَ «الدبيّبة» عهِد إلى أحد زبانيته المتشدِّقين، ليُلقوا كلمة تليق بصاحب التأبين. والله المستعان.

[الدفن؛ وقُل: تحتَ الثَّرى دُفِنَ النُّضارُ]

سِرنا بالتابوت، بين الأزقَّةِ، من «جامع ميزران» إلى مقبرة «سِيدي مُنيذر» يتناوب الأحباب على حمله. وما إن وصلنا إلى مكان قبره -جعله الله روضة من رياض الجنَّةِ- لم نرَ إلا نفرا معدودين. النَّاسُ في صمت، إذ الغزو الوهَّابيُّ أثّر فيهم، وفي عباداتهم، فلم يأتوا بشيء من مألوف البلد عند الدَّفن.

وكنتُ آمُل أن يُدرِجَ الجثمانَ أحدُ رفقاء الشيخ المصراتيّ أو تلاميذه، فلم أرَ منهم أحدا. فتقدَّمتُ لأكونَ أحد ثلاثةٍ أنزلوا المصراتيَّ قبره. والحمدُ لله.

انفضَّ الجمعُ، وبدأ النفر المعدودون يتناقصون، حتى صَفَت على أربعة حرِصتُ على أن أكون آخرهم. وهم: محمّد السنوسيّ، وعلي يونس، ورضا جبران. التفتُّ إلى السنوسيِّ وقلت له: عزَّ عليَّ أن يدفِنَ المصراتيَّ غرباء. وأوصيتُه: إن سمعتَ بموتي، فلا تدعْ متطفِّلا يصلّي عليّ، أو غريبا قرب قبري. طوِّقني بالأحباب وكفِّنّي بالخِرقة، واشتملني بالبُردة البوصيريَّة؛ في مسيرة مثواي الأخير. علّق العزيز جبران ممازحا: “غير موت بس، وخوذ رجال!”.

حين وصلنا إلى السور الخارجيّ للمقبرة، تركتُ السنوسيّ مع بعض الأصحاب، وعُدتُ إلى المصراتيِّ، لأجدَ مليطان هناك رفقة زوج ابنة المصراتي، سلَّمتُ عليهما، ثمَّ قرأتُ سورة «يس» منفردا، وقفلتُ راجعا إلى البيت، خلوتُ بنفسيَ في غرفتي، ولي معَ نفسي حديثُ الشَّجَن.

[أدركوا مكتبة المصراتي؟!]

السؤال الأهم اليوم، بعد مرور عامين على رحيل الأستاذ الجليل علي مصطفى المصراتي؛ هو مصير مكتبته ومقتنياتها الفريدة، وأرشيفه الخاصِّ؟!! فهي إرثٌ تاريخيُّ كبير ليس له مثيل في البلاد الليبيَّة اليوم، مثل: دينار زويلة (وكنتُ ثالث اثنين حين حَدَّث المصراتي والدي عنه، وعن خبير أمريكي فَحَصَه، وهو يقول مفاخرا: مفش زيُّو إلا في اللوڨر).

إضافة إلى أرشيف حافل متكامل من المجلات الليبيّة والجرائد، قلّ نظيره، وأرشيف عظيم من الصور والوثايق، ومراسلات مهمِّة، بين المصراتي وأعلام عصره. ولا ننسَ الكتب المخطوطة، منها الفريد الذي لا توجد منه نسخة عداها؛ بعض هذه المخطوطات له، ومنها ما استعارها من غيره، وما يزال أصحابها في انتظارها، فهي ملكٌ مقدَّس لهم!

هل سيأتي يومٌ أجد فيه كتابا عليه ختم مكتبة المصراتي، عند باعة الأرصفة وتجّار الكتب المستعملة؟! أو سنراها -في أحسن الأحوال، جرَّاء لهث الخَلْفِ خَلفَ المال- عند الأثرياء المهووسين بشراء مكتبات الأعلام، كما حدث مع مكتبة الشيخ الطاهر الزَّاوي؟

أو لعلّ الإهمالَ، جهلا وسبهللة، سيكون مصيرَها المشؤوم، كما حملت أرملة «إسماعيل كمالي» تراث زوجها من نفائس المخطوطات ودفاتر المؤلفات والدِّراسات؛ إلى الفرَّان، فضاع التاريخ!

أدركوا تاريخكم قبل أن تذروَه الرياح هشيما. وبادروا بإنقاذ إرثِكم، قبل أن تأتي اللحظة التي لا يفيد معها العويل من شِرَّة الإفراطِ والتفريط.

اللهمَّ بلَّغت، اللهمَّ فاشهد.

ليلة 17 من جُمادى الآخرة، لعام 1445هـ