حاورتها: خلود الفلاح

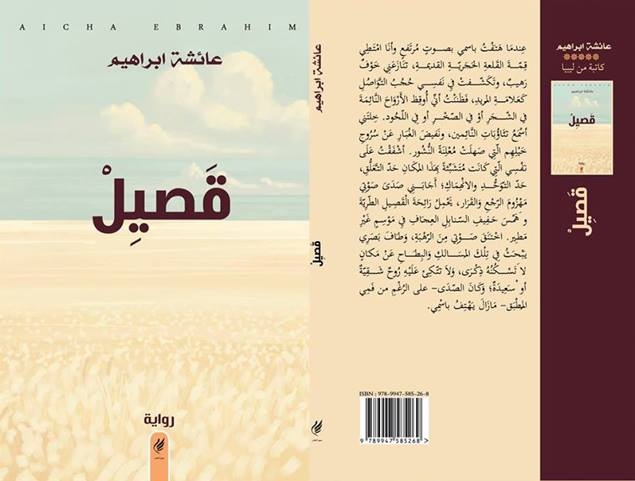

تقول الروائية الليبية عائشة إبراهيم: في تصوري أنه ليس هناك مشروع روائي يتحقق بمعزل عن التاريخ، وفن الرواية أساساً كان فن سرد التاريخ،. في هذا الحوار تتحدث إبراهيم عن روايات “قصيل” و”حرب الغزالة” وعن الكتابة والقارئ

روايتك الجديدة “حرب الغزالة” حدثيني عن أجوائها الإبداعية؟ _

_تدور أحداث الرواية حول مملكة ليبية تسمى (مملكة الموهيجاج) قامت في أقصى جنوب غرب ليبيا، بالقرب من جبال الأكاكوس، في زمن موغل في القدم، وهو أبعد فضاء زماني تحدثت عنه المصادر التاريخية والشواهد والنقوش على جدران الكهوف، حين كانت الصحراء الليبية مروجا وغابات خضراء، ترفل في عصرها المطير.

في تلك المملكة تقلدت العرش الملكة تندروس بعد شقيقها الذي مات في ظروف غامضة، وخاضت حروبا مضنية مع قبائل وممالك مجاورة، لترسيم مناطق النفوذ، كان آخرها حرب نشبت مع حلف قبائل الماغيو الذين سرقوا غزالة الملكة ذات المكانة الأثيرة على قلبها، لما تمثله من رمزية خاصة لعرشها، وترسل الملكة البطل ميكارت مروض الغزالة لاستعادتها من كاشيون زعيم حلف الماغيو، لكن الظروف تتداخل ويعود ميكارت مصطحبا الملكة إيجا زوجة الزعيم كاشيون.

الرواية تطرق أبواب زمن لم يُطرق من قبل، وتستنطق أحداثها من الرسائل التي تركها الليبيون القدماء على جدران الكهوف، في صورة نقوش ورموز، ومومياءات مدفونة في سراديب مظلمة، قبل اكتشاف الكتابة المسمارية والكتابة الهيروغليفية، وتؤسس الرواية لتاريخ ليبيا القديم وميلاد اللغة والفن والكتابة وفكرة التدين والبعث، وطقوس التحنيط، وتخوض الرواية في قصص وعادات المجتمع الليبي القديم وهو يدجن الماشية ويزرع الحبوب ويتباهى بالفنون والموسيقى وتسريحات الشعر والثياب الأنيقة.

_ تنطلق عائشة إبراهيم في مشروعها الروائي من التاريخ. لماذا؟

_ في تصوري أنه ليس هناك مشروع روائي يتحقق بمعزل عن التاريخ، كل الروايات تنغمس في التاريخ، وفن الرواية أساساً كان فن سرد التاريخ، ولكن التاريخ في رواية (حرب الغزالة مثلا) لم يحضر كوقائع مثبتة، بل كتدفق خيالي منطقي يمتح من السجل الأنثروبولوجي لإنسان ما قبل التاريخ، ويملأ الفراغات المغيبة عن تلك الحقبة، ويستحضرها في ذهن القارئ، ويطرح أسئلة من أجل إعادة قراءتها. فلو تحدثنا عن تاريخ ليبيا القديم، ليبيا قبل التاريخ، أي قبل أن يعرف الإنسان الكتابة وقبل أن يدوّن السومريون والفراعنة تاريخهم بالحروف المسمارية، ثم الهيروغليفية، أي قبل 3600 سنة قبل الميلاد على حد أقصى، كيف يمكن أن نقرأ التاريخ الليبي الذي سبق ذلك الزمن؟ كيف نترجم تلك اللغة الرمزية التي مازالت تحتضر على جدران الكهوف دون أن يفكك أحد شفرتها، كيف نؤرخ لحضارة عرف أهلها التحنيط والطب والزراعة وحياكة الثياب واختراع أصباغ قادرة على مقاومة عوامل التعرية عشرات الآلاف من السنين، وكل ذنبها أنها سبقت عصر الكتابة السومرية والفرعونية؟

_ هل تعتبر الرواية التاريخية وثيقة لقراءة التاريخ؟

_ يمكن أن أقول بشكل أدق أنها دعوة لإعادة قراءة التاريخ ومن زوايا مغيبة، ففي رواية حرب الغزالة ليس هناك أي مصادر تاريخية مكتوبة توثق تلك الحقبة، لا أحد يملك أي وثائق باعتبار أنه تاريخ سبق مرحلة ما قبل الكتابة، ولكن هناك أيقونات تتحدث على جدران الكهوف، هناك ما يزيد على عشرين ألف لوحة تمثل أكبر منجم للفن الصخري في العالم رصدته الأمم المتحدة بانتظار من يكشف شفراته، ولهذا لا يجب أن يكون التاريخ دهليزا مغلقا لا يملك مفاتيحه إلا من فكك شفرة حجر الرشيد، ليحجز منطقة الأكاكوس خارج تقييم الحضارات، لمجرد أن النصوص الهيروغليفية لا تعرف عنها شيئا، هنا يأتي مشروع الروائي الذي بإمكانه أن يستنطق الرسائل من تلك الأيقونات المرسومة، ويترجم دلالاتها الإنسانية والاجتماعية والحضارية، ويقدمها كدعوة لقراءة التاريخ، ودور الرواية هنا ليست وثيقة تاريخية ولكنها ترمم الفراغات وتطرح الأسئلة وتعيد الاعتبار إلى المناطق المنسية من التاريخ.

أيضا، في رواية قصيل، العمل ينحت خصوصيته من أنثروبولوجيا الإنسان في الفضاء الزمكاني للرواية (مدينة بني وليد) وثقافته وهويته وملامحه النفسية والاجتماعية وللظروف المحيطة به، وإن جاء حضور بعض الوقائع السياسية مثلا، فذلك لا يعد توثيقاً تاريخيا بقدر ما هو خلفية تتعالق مع حياة الشخصيات.

_ رواية “قصيل” موزعة على 20 جزءا معنونا، وكل عنوان يوضّح معناه. ما هي الضرورة الفنية التي استوجبت ذلك؟

_ في رواية قصيل، جاء العنوان الرئيس واضحاً وواقعياً، ويستطيع القارئ أن يدرك من الصفحات الأولى أن (قصيل) هو اسم بطل الرواية، ويمكن بسهولة اكتشاف مدى ارتباطه بالنص، وهذا النوع من عناوين الروايات التي تحمل أسماء علم، في العادة هي محاولة لترميم الذات وكشف مدى الانكسار في شخصية البطل وتحشيد الوعي تجاه قضيته، ولما كان العنوان هكذا صريحا ومتاحا، وضعت عناوين أخرى فرعية عددها عشرون عنوانا فرعياً (السيل، النخاخة، ليلة سقوط الخطيفة، الوزرة، سر الزيتون، …) كعتبات إضافية وظيفتها تشكيل هوية وخصوصية النص، وترسيم بيئته، فهي مفردات متداولة في بني وليد ولها دلالات ثقافية، ووضعها في النص يحافظ على شغف المتلقي وإشراكه ليرسم انطباعا أوليا عما سيؤول إليه السرد.

_هل لدينا مشروع روائي ليبي؟

_تنحصر الإشكالية في مدى الاستمرار والتطور في التجربة الروائية، حتى يمكن أن نطلق عليها مشروعا، فهنالك أعمال روائية ليبية كثيرة لكنها تفقد خاصية ومعايير المشروع، هناك عديد من الأقلام انجذبت إلى هذا البراح، بعضها من خاض تجربة واحدة واعتكف، (وهذا يؤكد القول أن كل إنسان يمكنه كتابة رواية أولى)، وهناك من يكرر التجربة ولكن دون أي تطوير في الأدوات السردية، ربما كان السبب في هذه الفجوة هو عدم مواكبة حركة نقد تلتقط العمل وتشتغل على إبراز مضامينه، ليطور الكاتب من أدواته، وبشكل عام يمكنا القول أنه لدينا مشروع روائي يسير بخطى واعدة، يحاول أن يؤسس بصمته إلى جانب التجارب الكبرى الريادية التي حققها كبار الرواة الليبيين أمثال الكوني وأحمد الفقيه.

_هل الأحداث التي تمر بها منطقتنا العربية يمكنها خلق أسلوب جديد في الكتابة الروائية؟

_ على الصعيد الإنساني نعم يمكن طرح ومراودة موضوعات تفرض أسلوبا جديدا في الكتابة، حالات القهر والاغتراب والنزوح والفقد والانكسار وغيرها، تشكل حزمة من المشاعر الإنسانية التي أفرزتها أحداث المنطقة العربية، وتفرض اتجاها جديدا في التجربة الروائية، ولكن دون الخوض في التفاصيل السياسية الغامضة والمتقلبة، فالأحداث الآن تشبه مجرى نهر جارف يحاول أن يشق طريقه على الخارطة، لا يمكننا الكتابة عن مواصفاته قبل أن ينحت مجراه ويأخذ شكله النهائي. أما التداعيات التي يشكلها على الصعيد الإنساني فهي ثابتة لارتباطها بقيم الخير والشر والفضيلة والرذيلة، وغيرها من الثنائيات الأزلية.

_هل يشغلك القارئ لحظة الكتابة؟

_الفكرة كائن هلامي يتحرك في فضاء الوعي، يستطيع الكاتب أن يلاحقها، ويترجمها بشكل معين في عقله، ربما بلغة عميقة أو غامضة أو رمزية أو بكلام بسيط مباشر، ولكن حين يريد أن يقدمها للقارئ فهو يحشد كل الإمكانيات التي تجعلها جميلة لتنال رضاه، بهذا أرى أنه لا يوجد إبداع بدون الانشغال بالقارئ، حين تريد أن تقدم عملا جاداً منسجماً لابد أن تنشغل بحضور القارئ وتحترم عقله وذائقته، صحيح أن أحداث السرد ليس بالضرورة أن تتفق مع رؤية القارئ، ولكن يجب أن تنشغل بإيجاد لغة مناسبة لإقناعه، كما أن هنالك أمر آخر يلزم الكاتب بالتفكير في القارئ هو التطور في نظرية الأدب التي تعدى اهتمامها بالمؤلف ليركز على جمهور القراء وعلاقتهم التفاعلية بالنص، باعتبار أن العمل الأدبي هو بناء للنص في وعي القارئ.

_هل تركت القصة القصيرة؟

_ من يراود هوى القصة القصيرة، لا أظنه يستطيع الفكاك منها، الأمر يتحول إلى حالة تشبه الإدمان، صحيح أنني لا أنشر كل القصص، كما أنني لم أقدم مجموعتي القصصية للطباعة حتى الآن رغم أنها كمخطوط سبقت انطلاقتي الروائية، ولكن إدمان القصة يصبح مربكاً أحيانا، فأنا أتعامل مع أي موقف في الحياة على أنه مشهد سردي، حالات تصادفني في الشارع: ازدحام أو عنف أو حزن أو فرح أو أحداث اعتباطية، تومض في داخلي مثل صيغ سردية تختلق لها قراءً آنيين، عقلي الباطن يتحول إلى سارد مقيم في رأسي، يحول كل الأفكار والمشاهدات إلى قصص قصيرة، بهذا لا يمكنني أن أترك كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى فنية، تجعلني ألازم فضاء القصة لأن براحها أكثر حرية وانسيابية، باعتبارها تنزع إلى التجريب وهذا يحقق خاصية التنافس والكشف عن الفروق الفردية في أساليب الكتابة، مما يساعد الكاتب على تحقيق بصمته الخاصة بشكل أكثر مما تتيحه الرواية.