أحمد رجب

لا يمكن لعمل أدبي مهما بلغت قيمته أن يثير كل ذلك الصخب الذي لا يهدأ إلا ليثور من جديد، وعلى امتداد ما يقرب من ثلثي قرن إلا في مجتمع كمجتمعنا، لا يقرأ كثيرا، ولا يمنح نفسه فرصة للتأمل والتروي قبل إصدار الأحكام، فتتحول الرواية من نص أدبي إلى سكين في يد موتور أراد أن يذبح به الكاتب.

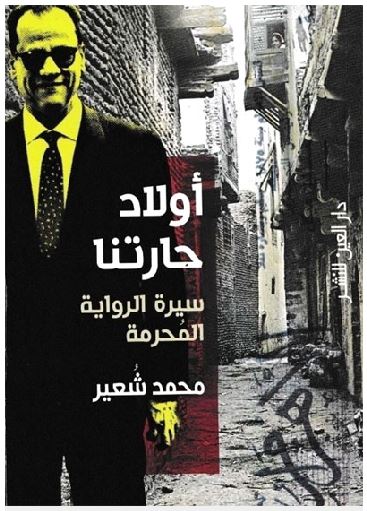

لذلك تبدو رواية “أولاد حاراتنا” منذ نشر حلقاتها مسلسلة في جريدة الأهرام في خمسينيات القرن الماضي حالة خاصة، يتقصى الكاتب محمد شعير ملابساتها وأسرارها في كتابه “أولاد حارتنا… سيرة الرواية المحرمة” الصادر حديثا عن دار العين بالقاهرة.

لحظة الميلاد

كانت فترة صمت نجيب محفوظ بعد كتابة الثلاثية قد طالت بأكثر مما ينبغي، وكان الصمت شديد الوطأة عليه لدرجة أنه تمنى الموت، كان النهر متشوقا للتدفق، وكثر السؤال عن سبب توقفه عن الكتابة فأجاب بضيق “إن كاتب الواقعية ملّ الواقعية، زهق من آلام الناس ومظاهر حياتهم المباشرة، ولم يعد هناك جديد يكتبه عنهم، وعندما يكتب مرة أخرى سوف يكتب مرة جديدة لم تتحدد معالمها في ذهنه حتى الآن، وإلا سوف يهجر الأدب إلى الأبد”.

السلطة التي فشلت في حماية نجيبها سمحت لمحام أن يقاضيه بتهمة ازدراء الأديان، ولم تنشر الرواية إلا بعد رحيل نجيب محفوظ، فقد نشرتها دار الشروق بمقدمة للكاتب الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، بدت وكأنها صك براءة للرواية

يبدأ محمد شعير كتابه بفصل يؤرخ للحظة ميلاد الرواية، 21 سبتمبر/أيلول 1959، فيعرض لما جاء بصحف ذلك الصباح، راصدا السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي ظهرت فيها رواية “أولاد حارتنا”، التي يصفها الكتاب بأنها “رواية مركزية في عالم محفوظ، ما قبلها كان واقعيًا صرفًا، وما بعدها كان محاولات دائمة للتجريب، وحملت الرواية ما يمكن وصفه بالانتقال من مجتمع الشفاهية إلى الكتابية، حيث يستجيب الراوي لوصية عرفة: أنت من القلة التي تعرف الكتابة، فلماذا لا تكتب حكايات حارتنا؟ إنها تُروى بغير نظام، وتخضع لأهواء الرواة وتحزباتهم، ومن المفيد أن تُسجل بأمانة في وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها”.

إعلان حرب

قال نجيب محفوظ عن “أولاد حارتنا”: “كنت في الماضي أهتم بالناس وبالأشياء، ولكن الأشياء فقدت أهميتها بالنسبة لي، وحلت محلها الأفكار والمعاني، وأظن هذا تطورا طبيعيا بالنسبة لسن الكاتب، أصبحت أهتم بما وراء الواقع”. وهو الأمر الذي لم يتقبله مجتمع لا يجيد التفكير ولا يفضله، فأحدثت الرواية ردود فعل لم يتوقعها نجيب محفوظ، فالرواية وكما يقول شعير “كانت أمثولة لعلاقتنا بالسلطة الجاثمة على أنفاس البشر، سواء أكانت هذه السلطة سياسية أو دينية أو مجتمعية، ومن هنا انزعج الجميع من قدرة رواية على تعريتهم وفضحهم. وصارت الرواية خطيئة محفوظ لدى الجميع. لم تعد مجرد رواية طرح محفوظ فيها أسئلته حول العدل والحرية، بل صارت تمثيلا لحكايتنا مع السلطة، والرقابة، حكاية المجتمع نفسه وتوقه للتفكير خارج الخطوط الحمراء”.

يتقصى الكتاب بداية إعلان الحرب على الرواية وبحسب محمد حسنين هيكل كانت البداية عبر رسائل لقراء غاضبين وصلت إلى الأهرام ورئاسة الجمهورية، وهو ما دفع عبدالناصر لأن يسأله: إيه الحكاية؟ لكن رجاء النقاش نسب إلى محفوظ قوله إن البداية كانت خبراً نشرته جريدة الجمهورية يتهم الرواية بالتعريض بالأنبياء، وبعدها بدأت رسائل تحريض اشترك فيها أدباء.

يعود محفوظ في آخر حوار له مع عادل حمودة لينسبها لكاتب يساري في الجمهورية ربما كان أحمد عباس صالح أو سعد الدين وهبة. يلجأ شعير إلى الأرشيف بحثا عن البداية ليكتشف أن مجلة “المصور” هي التي بدأت المعركة ضد الرواية في رسالة من قارئ يدعى محمد أمين إلى الشاعر صالح جودت ، ثم يبحث عن المدعو محمد أمين وفق العنوان المذكور بالرسالة، فيكتشف أن العنوان لشخص اسمه محمد الأمين لا علاقة له بالأدب.

يوحي شعير أن الرسالة مفبركة فقد اعتاد صالح جودت على فعل أشياء مشابهه، وأن الهجوم على الرواية وإن اتخذ طابعا دينيا إلا أن أطرافا من النظام شاركت فيه، لأنها ارتابت في الرواية وتعريتها للسلطة. وربما قرأ بعضهم الرواية قراءة سياسية فاستشعر ما أعلنه نجيب محفوظ فيما بعد “بدأت أشعر أن الثورة التي أعطتني الراحة والهدوء بدأت تنحرف وتظهر عيوبها، وخاصة من خلال عمليات التعذيب والسجن، ومن هنا بدأت كتابة (أولاد حارتنا) التي تصور الصراع بين الأنبياء والفتوات. كنت أسأل رجال الثورة: هل تريدون السير في طريق الأنبياء أم الفتوات”.

قراءة المشايخ

كشفت الأزمة بجلاء عن تغلغل خلايا الإخوان في أجهزة الدولة، وهذا ما يعرضه شعير تحت عنوان “كيف يقرأ المشايخ الأدب”، معتمدا على رواية الأديب سليمان فياض، وهو يمت بصلة قرابه للشيخ محمد الغزالي الذي عينه سكرتيرا في مكتب وزير الأوقاف، عقب فصله من جريدة الجمهورية، وهو الموقع الذي أتاح له حضور اجتماعات لجنة “الدفاع عن الإسلام” التي أسسها الغزالي والسيد سابق بغرض الرد على افتراءات المستشرقين، وفي اجتماع للجنة شن الغزالي هجوما عنيفا ضد الرواية، وقال إنها إلحاد وعبث بالأديان، وخططا للحملة التي طالبت بوقف نشر الرواية، وهو الأمر الذي فطن له هيكل مقدما فظل ينشر الرواية يوميا وليس أسبوعيا حتى أتم نشرها، لكن الحملة نجحت في استصدار قرار بوقف نشر الرواية في مصر، ويواصل الكتاب تقصي علاقة محفوظ بالجماعة، ويفرد لها فصلا عنوانه “في مواجهة سيد قطب”، فنجيب محفوظ بحكم تكوينه الليبرالي ينفر من أي جماعة تدعي امتلاكها للحقيقة المطلقة لذلك رفض اقتراح صديقه الروائي عبدالحميد جودة السحار بأن يلتقي بحسن البنا و”يأخد فكرة عن الجماعة”، وبرّر رفضه بأنه يكره الإخوان ومصر الفتاة لأنهما تنظيمان فاشيان وانتهازيان، ولم يختلف موقفه من الجماعة بعد أن التحق بها سيد قطب.

ظن الناس أن الأمور هدأت لكن النار كانت لم تزل تحت الرماد، فبمجرد الإعلان عن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل إدّعى البعض أنها مكافأة له على روايته التي “تطعن فى الألوهية، وتدعو لإلحاد المجتمع”. ووجدت هذه الدعاوى آذانا صاغية في مجتمع استعرت فيه صيحات التكفير مما أدى إلى مقتل فرج فودة، كما أدى إلى محاولة قتل نجيب محفوظ في أكتوبر/تشرين أول 1995، وهي المحاولة التي فشلت لكنها تركت آثارها على نفس وجسد الرجل الذي كان قد تجاوز يومها الثمانين من العمر، والغريب أن السلطة التي فشلت في حماية نجيبها سمحت لمحام أن يقاضيه بتهمة ازدراء الأديان، ولم تنشر الرواية إلا بعد رحيل نجيب محفوظ، فقد نشرتها دار الشروق بمقدمة للكاتب الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، بدت وكأنها صك براءة للرواية التي لم تكف عن إثارة الصخب.

كشفت الأزمة بجلاء عن تغلغل خلايا الإخوان في أجهزة الدولة، وهذا ما يعرضه شعير تحت عنوان “كيف يقرأ المشايخ الأدب”، معتمدا على رواية الأديب سليمان فياض، وهو يمت بصلة قرابه للشيخ محمد الغزالي الذي عينه سكرتيرا في مكتب وزير الأوقاف، عقب فصله من جريدة الجمهورية، وهو الموقع الذي أتاح له حضور اجتماعات لجنة “الدفاع عن الإسلام” التي أسسها الغزالي والسيد سابق بغرض الرد على افتراءات المستشرقين، وفي اجتماع للجنة شن الغزالي هجوما عنيفا ضد الرواية، وقال إنها إلحاد وعبث بالأديان، وخططا للحملة التي طالبت بوقف نشر الرواية، وهو الأمر الذي فطن له هيكل مقدما فظل ينشر الرواية يوميا وليس أسبوعيا حتى أتم نشرها، لكن الحملة نجحت في استصدار قرار بوقف نشر الرواية في مصر، ويواصل الكتاب تقصي علاقة محفوظ بالجماعة، ويفرد لها فصلا عنوانه “في مواجهة سيد قطب”، فنجيب محفوظ بحكم تكوينه الليبرالي ينفر من أي جماعة تدعي امتلاكها للحقيقة المطلقة لذلك رفض اقتراح صديقه الروائي عبدالحميد جودة السحار بأن يلتقي بحسن البنا و”يأخد فكرة عن الجماعة”، وبرّر رفضه بأنه يكره الإخوان ومصر الفتاة لأنهما تنظيمان فاشيان وانتهازيان، ولم يختلف موقفه من الجماعة بعد أن التحق بها سيد قطب.

ظن الناس أن الأمور هدأت لكن النار كانت لم تزل تحت الرماد، فبمجرد الإعلان عن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل إدّعى البعض أنها مكافأة له على روايته التي “تطعن فى الألوهية، وتدعو لإلحاد المجتمع”. ووجدت هذه الدعاوى آذانا صاغية في مجتمع استعرت فيه صيحات التكفير مما أدى إلى مقتل فرج فودة، كما أدى إلى محاولة قتل نجيب محفوظ في أكتوبر/تشرين أول 1995، وهي المحاولة التي فشلت لكنها تركت آثارها على نفس وجسد الرجل الذي كان قد تجاوز يومها الثمانين من العمر، والغريب أن السلطة التي فشلت في حماية نجيبها سمحت لمحام أن يقاضيه بتهمة ازدراء الأديان، ولم تنشر الرواية إلا بعد رحيل نجيب محفوظ، فقد نشرتها دار الشروق بمقدمة للكاتب الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، بدت وكأنها صك براءة للرواية التي لم تكف عن إثارة الصخب.