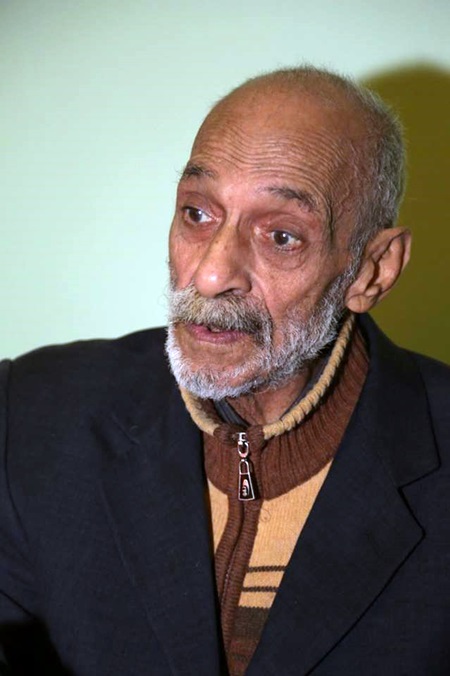

منذ بداياته قارع الكاتب التنويري، يوسف القويري، بنى التخلف بكل ما أوتي من ذهن متوقد وعناء يومي، وكان يدرك في الوقت نفسه أن للتخلف قواه المختلفة ومؤسساته التي ستدافع عنه بضراوة، وهذه القوى المنظمة دون تنسيق يتبادل فيها السياسي والاجتماعي الأدوار، أو يكملان فيها دوري بعضهما، فالتوجه بخطاب تنويري ناقد للثقافة السائدة تجاه مجتمع جامد ومتخلف ومحتف بتقاليده وثقافته الساكنة يشبه الدخول بضوء إلى خلية نحل هائجة، والنتيجة أن هذه العلاقة العدائية لا توقف المفكرين عن دورهم فحسب، بل تمنع ظهورهم من الأساس باعتبار ولادة المفكر تحتاج إلى رحم اجتماعي/ثقافي يتشكل فيه. يقول يوسف القويري في مقالته “الكلمات التي تقاتل” : ” لفكر الوطني لا يمكنه أن يخاطب- دون صعوبات وعقبات- وسطا متخلفا شديد التخلف، ومرد هذا أن البيئة المتخلفة المنغلقة تعيق ظهور المفكرين الذين يخصبون الواقع الاجتماعي بأفكارهم ومواقفهم.”.

ومن هذا المنطلق قد يكون التخلف طورا اجتماعيا تمر به المجتمعات عادة، أو نتاج ظروف محددة سادت في مراحل بعينها، لكن القويري بدقته المعروفة يضيف لوصف “المتخلفة” نعت “المنغلقة”، والانغلاق أو الإغلاق يعزل المجتمع عن مصادر المعرفة فينشئ التخلف مؤسساته المختلفة من أجل الدفاع عن نفسه، باعتبار الانفتاح هو أول ركائز تفكيك منظومة التخلف، وفي هذه الحالة يظهر العامل المسكوت عنه، المتعلق بالسلطة التي تعمل بكل ما أوتيت من قوى على انغلاق هذا المجتمع، ويتم هذا الإغلاق بآليات مختلفة، لعل أهمها مصادرة الكِتاب وإقصاء المثقفين، وتقليص الترجمة إلى أقصى حد، وتغليب لغة الإعلام التعبوي المنفعل على أداء المثقف الرصين، وإنشاء المؤسسات الرقابية على الفكر التي دمجت في بعض الأوقات مع أجهزة مكافحة المخدرات تحت اسم “مكافحة المؤثرات العقلية” وبالطبع الكتاب والفكر يعتبر مؤثرا عقليا في مثل هذا السياق الفاشي الخطير.

تتشكل، أو بالأحرى تشكل، السلطة السياسية علاقة توجس بين المجتمع وطلائعه المثقفة، وكثيرا ما تستخدم الوجدان الديني من أجل تأجيج كراهية المحيط للمفكرين، فتصبغ عليهم التهم الجاهزة من قبل وسائل إعلام السلطة، مثل العلمانية أو الشيوعية أو الإلحاد أو التجديف، وغيرها من التهم التي توجه إلى أية كتابة تنويرية أو رأي مخالف للسلطة، أو هاجس نقدي، من أجل الحفاظ على ركيزة الانغلاق التي بدورها تنشئ محمية محصنة لحماية التخلف من الانقراض، وفي هذه الحالة لا يمكن للكلمات إلا أن “تقاتل” كما يقترح القويري عنوان هذه المقالة والكتاب، وجراء هذا القتال غير المتوازن مع سلطات تملك كل الأسلحة، لا يمكن إلا أن نرى الجراح والنزيف على أجساد هذه الكلمات العزلاء في كل ما كتب يوسف الذي أدرك مبكرا أن المفكر دون حاضنة اجتماعية هو مجرد طريد وسط غابة من الوحوش: “الوسط المتخلف، انعدام القيمة الحضارية، افتقاد التعاطف والمودة الإنسانية – في إطار العلاقات الاجتماعية – بين المفكر والأديب والفنان والمثقف، أي بين جميع الطلائع الواعية المستنيرة وبين الجماهير، بين الناس، بين الآخرين. لعل هذا هو ما يؤرق الكاتب، بل ما يؤرق كل هذه العناصر الطليعية ويجعل حياتها خاوية من الشعور بالانتساب الحقيقي إلى الشعب، فهم منتسبون إليه بحكم الرقعة الجغرافية، بحكم المكان فقط ، ولكن العوامل الأخرى – التي تخلق انتسابا عميقا – معطلة تماما. إن المجتمع المغلق يقذف طلائعه المثقفة نحو المنفى النفسي. إنه ينفيهم بتخاذله، وضيق أفقه، وأفكاره العتيقة وانغلاقه شبه التام في وجه كل دعوة إصلاحية – ولا نقول “جذرية”- ورفضه لكل تعاطف عميق معه.”.

لا يمكن الفصل بين أفكار القويري وسيرته، فهو من أهم النماذج التنويرية التي قاتلت بالكلمات في مجتمع كان مشغولا عنه بترميم مؤسسات تخلفه تحت رعاية سلطة استطاعت أن تعزل المثقف بطرق مختلفة، تبدأ بالإسكات وتنتهي بالقتل مرورا بالنفي والسجن. غير أن كابوس القويري يتعدى كل ذلك إلى مصير آخر تراجيدي يجعل المجتمع المغلق يرمي بحملة النور إلى المنفى النفسي وليس الجغرافي، وما أقسى أن تعيش منفاك داخل الوطن وغربتك بين أهلك، “وقد يقال أن الطلائع المبدعة قد ظهرت في فترات اجتماعية سيئة لا تشجع على أن يخط المرء حرفا، أو يرسم لوحة، أو ينشئ بناءً موسيقيا فذا، أو يعالج شأنا من شئون الحياة في مسرحية.

وهذا قول لا يخلو من الصحة،إلا أن المجتمعات التي أنتجت “الكبار” لم تكن مجتمعات عاطلة، – من جميع الوجوه- عن البذل، فقد كانت هناك قوى فئوية، عريضة، ناضجة، وكانت هناك (واحات) وسط صحراء المجتمع وقيظه، تشعر الكاتب والمفكر والأديب بأن ثمة فائدة من العناء. إن الفترة الاجتماعية السيئة لا تطمس أصالة المجتمع طالما أن هذه الأصالة متوفرة كإرث تاريخي أو كنتاج حضاري عميق الجذور، عميق المصادر.”.

لعل القويري حين قال “فترات اجتماعية سيئة” كان يتجنب القول “فترات سياسية سيئة” لأنه بالمطلق لا نستطيع أن نتحدث عن فترات اجتماعية إلا وفق ما يساس به هذا المجتمع من سياسات قد تنهض به أو تنغلق وتغلقه، ومن هذا المنطلق يتحدث عن “أصالة المجتمع” والتي يحددها بتلك القوى الفئوية العريضة والناضجة، كوصف أكثر دقة لمفهوم النخب بحضوره الواسع وعبر تلك الفئات التي تشكل بؤر الوعي في المجتمع والتي من الممكن أن تكون الوسيط بين إنتاج المفكر وشرائح أكثر اتساعا من المجتمع.

في جل كتاباته الجذرية – ولا أقول الإصلاحية ــ كان القويري لا يفتأ، حين يدخل بتحليلاته منطقة الظلام الدامس، أن يشعل أضواءه في ثنايا هذه العتمة، جاعلا من الأمل أسطورته التي بها حاول مرارا تجنب المنفى النفسي، غير أنه لم يستطع النجاة بالكامل من هذا المصير، ورغم ذلك ترك أضواءه لمن يأتي بعده في عتمة حبره، مرسيا ركائز هامة للتفكير العلمي المنهجي الذي يتدبر دروبه الوعرة وسط الغابة الموحشة، أو واحاته في قلب الصحراء القائظة، وفي ذهنه دائما مجتمعات استطاعت أن لا تعزل طليعتها باعتبار أن الإبداع والفكر ليس ترفا ولكنه جزء من هويتها: “إن المجتمعات العظيمة، الأصيلة ليست مجتمعات عاقرة …وهي – بكل تاريخها الحضاري الطويل – تملك على الدوام قدرة المنح، أعني قدرة منح دفء الانتساب إلى المعبرين عنها، وقد تختلف معهم، وقد لا تقرأ لهم كثيرا، ولكنها تشعر بالفخر بهم، تشعر أن هؤلاء هم أبناؤها، وهم علاماتها، وهم نتاجها.”.

استطاع النظام السابق، ومن ثم مريدوه المخلصون، أن يخلق هوة بين المثقف وبين محيطه عبر كل والوسائل السالف ذكرها، واستطاع أن يرسخ مؤسسات رقابته على الكتاب والكتابة التي مازالت تعمل حتى الآن، لترثه قوى فاشية أخرى مازال الفكر والكتاب يشكل لها خطرا، فهل ثمة أصالة كامنة في هذا المجتمع؟ وهل ثمة قوى فئوية مستنيرة، يمكنها في المجمل أن تعيد العلاقة بين المجتمع ونخبته المفكرة والمبدعة؟ فتشعره بأن هؤلاء النازفين هم أبناؤه الذين عليه أن يفخر بهم حيث المجتمعات الحرة تفخر بمبدعيها الذين يمثلون ركيزة هامة من ركائز هويتها، ومن خيالها الحالم في الوقت نفسه.

____________________