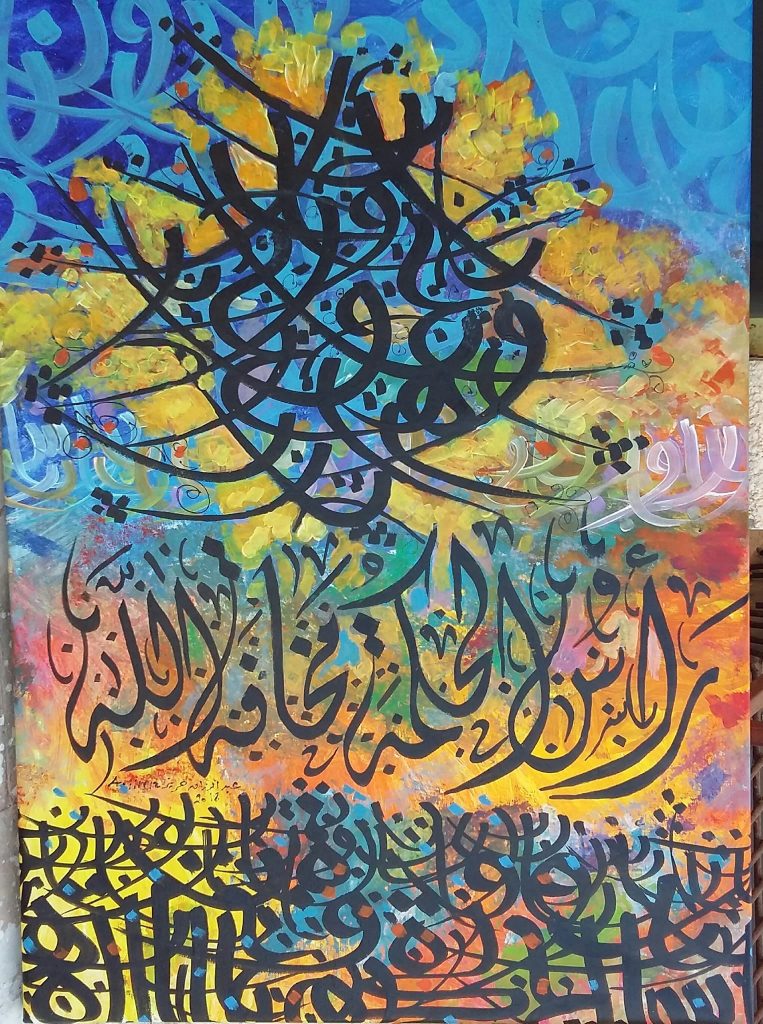

“لفظ “الحَقّ” بين الجوهر والاستغلال”

محمد عبداللطيف | مصر

إنّ اللغة ليست مجرّد وعاءٍ للتواصل؛ بل هي في جوهرها فعلٌ حضاريٌّ وقيمةٌ اجتماعيةٌ تتجسّد فيها نوازعُ الإنسان وآمالُه ومخاوفُه. وحين ينخرط الناس في جدلٍ حول ألفاظٍ تبدو للوهلة الأولى ساميةً كـ “الحقّ” و”الباطل”، تنشأ إشكاليّةٌ فكريّةٌ خطيرةٌ متى تحوّلت هذه الألفاظ إلى شعاراتٍ مجرّدةٍ تُستخدم بلا معايير واضحة، فتندسُّ الأهواء في ثناياها، وتَطغى عليها نزعةُ السيطرة أو الإقصاء. هكذا تغدو الكلمات الضخمة سلاحًا ذهنيًّا يستغله الأقوياء من جهة، ويسلِّم به الضعفاء من جهةٍ أخرى، لتبرير واقعٍ ظالمٍ أو تزييف حقيقةٍ جليّة.

لقد أضـرَّ بتاريخ الفكر الإنسانيّ هذا الانسياقُ الساذجُ وراء ألفاظٍ مثل”الحق” أو “الباطل”، حيث ارتفعَت إلى مرتبة المقدّسات، وانخفضَ التدبُّرُ فيها إلى أدنى درجات التأمّل والبحث. فـلفظ”الحق” قد يبدو في أبسط معانيه مقصدًا أخلاقيًّا عظيمًا، بيد أنّه يتحوَّل بسهولةٍ شديدةٍ إلى غطاءٍ تتستّر خلفه شتّى المصالح والقوى. ويُنبِّهنا تاريخُ الأفكار إلى أحداثٍ جسامٍ لعبَت فيها هذه الكلمات دورًا حاسمًا في تسويغ الظلم وإخراس الأصوات الناقدة؛ إذ يكفي أن تُسمّى سلطةٌ ما “سلطة الحقّ” حتى تَسلمَ لها الرقابُ، وأن يُوصَف معارضها بـ”الباطل” حتى يُنبَذ ويُعاقَب.

وقد أجاد المفكّر والكاتب الكبير والشاعر الفذ عباس محمود العقاد في تصوير هذا الانزلاق، حينما أوضح في قصيدته “ترجمة شيطان” كيف يمكن للشيطان أن ينصِبَ فخًّا لإغواء الناس بمجرد إطلاق لفظةٍ براقةٍ كـ”الحقّ” على مشاريع فاسدة، فتستسلم الجماهير لتوهُّم قداسةٍ لا وجود لها إلّا في الاسم، ويتخلّون عن التفكير الحرّ، ويهنئُون بمخدِّرٍ مريحٍ يحجبُهم عن إدراك الواقع. إنّه تحذيرٌ فلسفيٌّ شجاعٌ من مغبّة ترك الكلمات المطلقة دون مساءلةٍ أو اختبار.

إنّ الألفاظَ الضخمة—مثل الحقّ والعدل والفضيلة—حين تُطلَق بِلاَ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ، لا تعود قِيمًا ساميةً بقدر ما تصير أدواتِ للتلاعب بالعقول. فبدل أن تكون دعامةً للوعي الأخلاقيّ والرؤية المتبصِّرة، تتحوّل بفعل التلقّي السطحيّ إلى مجرّد “مُخدِّرٍ” جماهيريّ، تلتبس فيه الحقيقة بالخداع، ويتساوى فيه المنتفع بالمهضوم حقّه، لأنّهما يشتركان في الاستناد إلى شعارٍ واحدٍ دون تمحيص.

ولعلّ الخطر الأكبر يكمن في أنّ هذه الكلمات حين تُكرَّس “مرجعيّةً” مُطلقةً، تُستغلّ لتعطيل الفكر النقديّ وروح البحث الحرّ. فتارةً يخفي الظالمُ بطشهُ وراء شعار الحقّ، وتارةً يسترُ الجاهلُ ضعفهُ مدّعيًا الإيمان بفضائل الحقّ، وتارةً يشهرها طاغيةٌ سيفًا على رقاب الناس مدّعيًا أنّه “يحمي الحقّ”. وفي كلِّ مرّةٍ تفقد الكلمة معناها الأصليّ، أو تكاد.

يقف عباس محمود العقّاد مثالًا بارزًا على الأصوات الفذّة التي نبّهت إلى مخاطر الابتذال اللغويّ. فالعقادُ يرى أنّ الإنسان حين يقع في شَرَك اللفظ المبالغ في قداسته، يرتاح من عناء التفكير؛ إذ يغدو مطمئنًا إلى شعارٍ يبرّر به استسلامه أو تسلّطه. وهكذا يتحوّل الحقّ—مفهومًا قيميًّا رائعًا في أصله—إلى ذريعةٍ تغذّي الرذائل، وتحمي المعتدي، وتمنح مبرّرًا للضعفاء كي يلوذوا بالعجز.

وفي نصٍّ شعريٍّ بديع، يصوِّر العقّادُ الشيطانَ وهو يُلقي بفخّه المُسمّى “الحق”، ثم يترك الناسَ يتناحرون تحت رايته، فمنهم من يشرِّع ظلمَه باسم الحقّ، ومنهم من يبرِّر ذلّه بحجّة الاستسلام للحقّ، ومنهم من يجمِّل خبثه متسترًا بقناعٍ زائف. إنّها عاقبة الكلمات حين تُفصل عن القيم الأخلاقية الحقيقيّة: تصبح عُرضةً للتلاعب والتزييف، حتى يعمّ الخداع ويغيب التفكّر الواعي.

من هنا، تأتي دعوة العقّاد الفلسفيّة العميقة والمُلحّة للإنسان كي يكون دائم النقد، فلا يكتفي بالألفاظ المجرّدة ما لم يُقرِنها بمعايير أخلاقيةٍ وأدلةٍ عمليّة. إنّ “الحق” الحقيقيّ لا يمكن أن يظلّ ثاويًا في الكلمات وحدها، بل ينبغي أن ينجلي سلوكًا فاعلًا عادلًا يلمسه الناسُ في العلاقات والأحكام. وعلى هذا الأساس، يصبح واجب العاقل ألا يُسلِّم بانخداعه بشعاراتٍ تتحدّث عن الحقّ دون أن تظهر آثاره عملاً صحيحًا في أرض الواقع.

وما أحوج الفكر الإنساني إلى أن يمارس الشكّ المنهجيّ حيال كلّ لفظٍ مُطْلَق؛ فإذا طُرِح شعارٌ ما—بدعوى كونه “الحق”—لزمَ السائل الواعِي أن يطرح سلسلةً من الأسئلة: ماهو تعريف هذا الحقّ؟ ما القيم الماثلة خلفه؟ كيف يُنفّذ؟ أيّ جهةٍ تستفيد من إطلاقه؟ أيّ فعلٍ ينتج عنه؟ فلن يُستعاد للنقاش الفلسفيّ هيبته إلا بإعادة الاعتبار لملكة النقد التي تمنحنا تمييزًا يقظًا بين الجوهر والقناع.

إنّ المسافة الفاصلة بين المفاهيم المطلقة (كالحقّ) واستغلالها لأهدافٍ ضيّقةٍ أو أهواء شيطانيةٍ إنّما هي—في جوهرها—مسافة الوعي النقديّ واليقظة الفكرية. وعلى قدر ما نبذلُ من جهودٍ في تفكيك الألفاظ والتأمّل فيما وراءها، نخطو نحو الاقتراب من “حقٍّ” أصيلٍ يترفّع عن المصالح والادّعاءات. أمّا تَركُ هذه الألفاظ لتتلاعب بها قوى الاستغلال والإقصاء، فلن يجلب للإنسانية سوى مزيدٍ من التحكّم والخديعة. من هنا، تتحوّل دعوة العقّاد إلى منهجٍ إنسانيٍّ شامل: أن يتحرّى الإنسان جوهرَ كلّ قيمةٍ قبل أن يُذعن لها، وأن يختار عقلَه الناقد أساسًا لكلّ فعلٍ يبتغي تحقيق المعنى الحقيقيّ للحقّ في هذا الوجود.

يقول العقاد في قصيدة “ترجمة شيطان” “

وَرَمَى أَوَّلَ فَخٍّ فَأَصَابَا

وَدَعَاهُ الْحَقّ وَاسْتَلْقَى فَنَامْ

وَأَنَابَ الْحَقّ عَنْهُ فَاسْتَجَابَا

فَإِذَا الْحَقُّ لِجَاجٌ وَاخْتِصَامْ

وَإِذَا الْحَقُّ طِلَاءُ الْخُبَثَا

رَسَنُ الْوَاهِنِ، سَيْفُ الْمُعْتَدِي

ضِلَّةُ الْجُهَّالِ، لُغْزُ الْحُكَمَا

ذِلَّةُ الْعَبْدِ، عُرَامُ السَّيِّدِ

وَإِذَا الْحَقُّ طَعَامٌ وَوَكُونٌ

وَإِذَا الْحَقُّ بَرِيقُ الذَّهَبِ

لَوْ يَمُوتُ النَّاسُ أَوْ لَوْ يَشْبَعُونَ

ذَهَبَ الْحَقُّ ذَهَابَ السَّغَبِ

يَا لَهَا مِنْ لَفْظَةٍ زَوَّقَهَا

آضَ فَرْضًا بَعْدَهَا الْفِعْلُ الذَّمِيمُ

وَيْحَهُ! فِي نَأْمَةٍ أَطْلَقَهَا

غَلَبَ النَّحْسُ، وَلَمْ يُغْنِ النَّعِيمُ

نَامَ لَمَّا صَنَعَ الْحَقَّ وَأَغْضَى

وَلَوِ اخْتَارَ لَأَغْضَى أَبَدًا

غَيْرَ أَنَّ الشَّرَّ لَا يَأْلَفُ غَمْضًا

رَبِحَتْ صَفْقَتُهُ أَوْ قَدْ فقَدَا

فَأَطَارَتْ سِنَةً فِي هُدْبِهِ

بَهْجَةُ الزَّرْعِ الَّذِي كَانَ بَذَرْ

كَادَ أَنْ يَشْكُرَ نُعْمَى رَبِّهِ

لَوْ يُسِيغُ الشُّكْرَ شَيْطَانٌ كَفَرْ

خاتمة:

تصوِّر هذه الأبياتُ الفلسفيّةُ، من قصيدة “ترجمة شيطان” لعبّاس محمود العقّاد، كيف تنقلبُ كلمةُ “الحقّ” من قيمةٍ ساميةٍ إلى حيلةٍ مخاتلةٍ تُستغلّ لأغراضٍ دنيئة. يصوّر العقّادُ الشيطانَ وهو يلقي بالفخِّ الأوّل، مُغطِّيًا فعلَه باسم الحقّ، فتبطلُ عزيمةُ الناس على التمييز، ويستحوذُ عليهم الوهم. ثم يستعرضُ لنا كيف يتبدَّل هذا الحقُّ إلى حُجّةٍ للعتاةِ والمعتدين، وذريعةٍ للضُّعفاءِ والمستسلمين، فيتحوَّل إلى أداةٍ للخداع والجدال العقيم، وإلى قناعٍ يبرِّر شتّى أنماط الاستغلال والغواية.

هكذا يغدو “الحقّ” طعامًا يُسدّ به جوعُ الأهواء، ووَكُونًا يأوي إليه الخائفون، وبريقَ ذهبٍ يستغِلّه المنتفعون. وما إن تُسدَّ المآرب أو تزول الحاجة حتّى ينحسرَ هذا المفهوم السّامي كأنّه لم يكن. ويكشف العقّاد المآلَ المأسويّ حين يُجمَّل الباطلُ تزيينًا بلفظ الحقّ، فتنحجب الفضيلة، ويتصدّر الشرّ، وينصرف الشيطانُ في نومٍ عابرٍ قبل أن يستعيد شراسته من جديد؛ لأنّ الشرَّ—في نظره—لا يهدأ ولا يألفُ السكينة.

بهذه الصور الرمزية العميقة، يدعو العقّاد قارئه إلى التبصّر الدائم، محذِّرًا من الانسياق الأعمى وراء الألفاظ البراقة التي قد تُفقِد الإنسان حسَّه النقديّ. فالقيمة العظمى—”الحق”—حين تُترَك لسوء التأويل أو يَحكمها الهوى، تؤول إلى غطاءٍ للظلم وذريعةٍ للخذلان. وبذلك، تحمل الأبياتُ رسالةً فكريةً نافذةً تحثُّ على ربط المفاهيم السامية بالأفعال العادلة، بدلًا من الاطمئنان إلى الأسماء الخادعة والمظاهر المنمَّقة.

شرح المفردات :

1. لِجَاج: شدَّة العناد، ويُقال أيضًا هو التمادي في الخصام والجدال.

2. طِلَاءُ الْخُبَثَا: غطاءٌ يُخفي خبثَ النفوس؛ أي زيفٌ ظاهره جميل، وباطنه فساد.

3. رَسَنُ الْوَاهِنِ: الرَّسَنُ هو الحبل أو الزِّمام الذي تشدّ به الدابَّة، ويُشبَّه به هنا كلّ أداة تحكُّمٍ يستعملها الضعيف (الوَاهِن) لتبرير عجزه.

4. ضِلَّةُ الْجُهَّالِ: (ضِلَّة) بمعنى الضلالة أو الحَيْرة الشديدة، في إشارةٍ إلى أنّ الجهل يتيه بصاحبه حين يلتبس عليه الصواب.

5. لُغْزُ الْحُكَمَا: (الحُكَمَا) اختصارٌ لـ«الحُكَماء»، أي أصحاب الحكمة. والمعنى أنّ مفهوم «الحق» يصبح لغزًا عسيرًا عليهم لكثرة تأويلاته الزائفة.

6. عُرَامُ السَّيِّدِ: العُرَام هو القوّة العنيفة أوالخُشُونَة والشَرَاسَة ؛ أي أنّ الحاكم أو السيد القوي يزداد عنفًا وسطوةً باسم “الحق”.

7. وَوَكُونٌ: جمع «وَكْن»، وهو عُشُّ الطائر أو مأواه، ويُقصَد به الملجأ والملاذ.

8. السَّغَب: الجوع الشديد، والمقصود أنّ هذا “الحق” الواهي يزول بزوال الحاجة والمصلحة.

9. زَوَّقَهَا: أي زينَها وألبسها حلّةً برّاقةً، وهي خدعةٌ تهدف لإضفاء قداسة على الباطل.

10. آضَ: صارَ أو تحوَّل.

11. فَرْضًا: حكمًا لازِمًا أو واجبًا مفروضًا.

12. نَأْمَة: حركةٌ خفيفةٌ جدًّا أو صوتٌ بالكاد يُسمَع.

13. وَيْحَهُ: للتعجب أو الترحُّم، وقد تأتي بمعنى التحسّر على الحال.

14. غَلَبَ النَّحْسُ: انتصر الشقاء وسادَ، أي احتجب الخير وراء الزيف.

15. يَأْلَفُ: يعتاد أو يألَفُ شيئًا.

16. صَفْقَتُهُ: صفقته التجارية؛ والمقصود نجاح حيلته أم خُسْرانها.

17. سِنَة: النعاس أو أوَّل الغفلة.

18. هُدْبِهِ: حافة جفنه؛ حيث الرموش.

19. نُعْمَى: سَعَة عَيْشٍ وَرَغَدٍ.

20. يُسِيغُ: يتقبَّل أو يُطيق هضمَ الشيء؛ والمعنى أنّ الشيطان لا يقدر على التوبة أو شكر النِّعَم.