إذا كانت الروايةُ جنساً أدبياً جامعاً لكلِّ شيء، بمعنى أنها حديقة الأدب، وفسيفساء اللغة، وبانوراما الحبكة السردية الصاعدة والنازلة، الداخلة والخارجة، والثرية بالسؤال والحوار والوصف والفلسفة والشعر والأغنية والرومانسية والرمزية، فإن رواية الأديبة فوزية شلابي (رجلٌ لروايةٍ واحدةٍ)(1) تعد أكثر من ذلك في المحتوى السردي الأدبي الذي تتماهى فيه السيرة الذاتية، وأبعد بفكرها الجدلي الذي يهز كيان القارئ ويغرقه في العديد من التساؤلات الممتعة ولذة غموضها، والأجمل من حيث بساطتها التعبيرية وسلاسة وثراء المفردة اللغوية. إننا أمام رواية قد نختلف معها في الكثير من جوانبها الفنية التي لا تستجيب لاشتراطات المصطلح العلمي لتجنيس الرواية ومعاييرها الخاصة، وفي المقابل قد نعانقها بكل الدفء والحميمية تطلعاً لمعرفة بعض التفاصيل السيرية للكاتبة نفسها واستكشاف صور ومواقف شخصياتها المتحركة في فضاءات النص الروائي مكانياً وزمنياً.

فكرةُ الرواية:

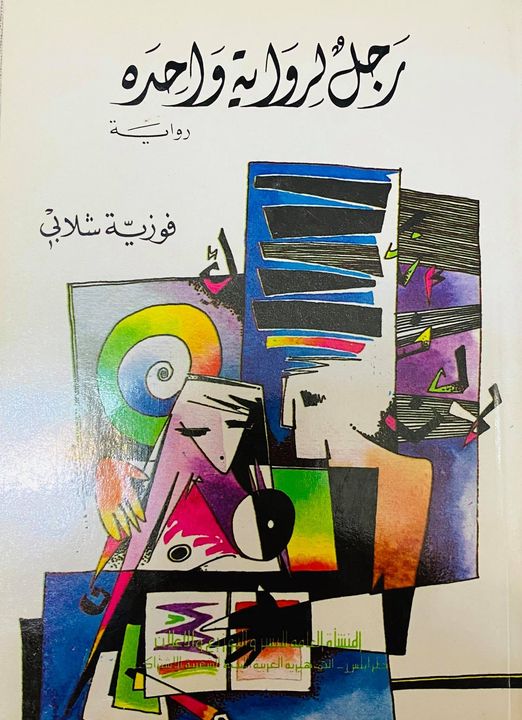

(رجلٌ لروايةٍ واحدةٍ) نصٌّ سردي يتداخل فيه الخاص والعام، والواقعي الحقيقي مع الافتراضي التخيلي في تمازج مع مسارات الحكي، وتحريك أبرز شخصيات الرواية القصيرة التي جاءت في مائة وثلاثة وعشرين صفحة من الحجم الصغير مقسمة إلى إحدى عشرة فصلاَ مرقماً، بعنوان مميز يحمل الكثير من الدهشة والتشويق والتخمين لمعرفة من هو ذاك الرجل الذي استحق وحده رواية كاملة؟ أو ربما كان بطلاً لها، أو بحثاً عنه في ثنايا تفاصيل أحداثها، أو اعتبارها رسالة مكتوبةً موجهة إليه! كل تلك التساؤلات المتوالدة التي يفجرها العنوان القصير المركب من ثلاث كلمات (رجلٌ لروايةٍ واحدةٍ) جعلته يحقق الغاية المرجوة من العتبة الأولى في النص الأدبي، المتمثلة في لفت انتباه القارئ، وإغراءه وتوريطه في لذة القراءة منذ المصافحة الأولى للغلاف، وبالتالي الاعتراف بالاختيار الموفق للأديبة فوزية شلابي في فاعلية ووظيفة العنوان الذي جعلته لروايتها.

أما فكرة الرواية فهي تتلخص في توثيق محطات عمرية خاصة شهدتها الساردة أواخر سنوات عمرها العشريني، والتقاط مشاهد مهنية معينة واقتطاف بعض الأحداث الواقعية من السيرة الذاتية للأديبة الكاتبة فوزية شلابي مع استحضار شخصيات مصاحبة، غير مخترعة بالتخيل أو الصناعة الوهمية، بل هي حقيقية تخفت وراء أقنعة وأسماء رمزية، وأخرى أسكنت في الفضاء الروائي وألبست صفاتٍ مقتبسة من سيرتها الذاتية تتعامل بها وتمارسها عبر فصول الرواية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو لماذا يلجأ الروائي إلى سيرته الذاتية، وإلى أي مدى يستطيع التحرر من سطوة ذاتيته على نصه السردي، أم هل يظل أسيراً لأحداث معينة يوثقها بحذافيرها، أو لعله يعترف ببعضها ويتجاهل وينكر غيرها مما يجعله انتقائياً في تضمين ما يتوافق مع فكره ساعة الكتابة تمشياً مع مراميه وغاياته منها؟

إن الأسئلة حول هذا الجانب لا تنتهي، ولذلك يمكننا القول بأن (رجلٌ لروايةٍ واحدة) استندت على التجربة الذاتية من خلال اتجاهين أو مسارين أولهما شخصي يستعرض حياة وانشغالات شابة ليبية، وثانيهما فكري عام، ألمحت فيه إلى بعض الشأن الأيديولوجي العقائدي حين أشارت إلى ملتقى اللجان الثورية (عندما كنا معاً في حلقة نقاش واحدة بالملتقى التحضيري للملتقى السادس للجان الثورية الذي انعقد في صيف عام 1983)(2)، ولكن يغلب على كامل هذه الراوية البوح الوجداني الأنثوي الرقيق، وتسجيل أفكار ونقاشات تطرح رؤى متعددة على القارئ بصوت الساردة التي- فيما أزعم- تحمل نفس الأفكار والتجارب والانكسارات العاطفية التي عاشتها الأديبة الكاتبة فاختارتها منطلقات محورية لعرضها على القارئ، ومن ثم إشراكه بتصور أحداثها في قالب أدبي سردي روائي، وسط فضاء مكاني لا يغادر مدينة طرابلس وأروقة العمل بالصحافة والدوائر ذات العلاقة بها ثقافياً مثل مسرح الكشاف ومكتب الجريدة التي تعمل بها (صالحة) محررة صحفية، بينما الزماني يعود إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات كما نستنتجه من بعض تواريخ الوقائع الحقيقية التي تشير إليها الرواية وإن جاءت غير متتالية في توقيتاتها.

وهنا لابد من التأكيد بأن اختيار الأديبة الكاتبة فوزية شلابي لهذا الأسلوب الروائي ليس جديداً من حيث اقتناص فكرة الموضوع أو تقنية الخطاب السردي، بل نجد هذا النوع من الكتابة قد صار مألوفاً منذ صدور كتاب (السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي)(3) للكاتب الفرنسي (فيليب لوجون) خلال خمسينيات القرن العشرين الماضي، الذي تناول العلاقة بين السيرة الأدبية والنص الأدبي وأبرز التباين في قراءته من خلال كثافة حضور السيرة الذاتية في مضمونه، وتوالت إثره العديد من الدراسات النقدية المختلفة حول تضمين السيرة الذاتية في الأدب السردي، ولاحقاً شهدنا تطوره النوعي بظهور السيرذاتية الشعرية في بعض قصائد الشعراء العرب والليبيين والتي من أبرزها قصيدة (من وحيِّ الثمانين)(4) للشاعر الراحل الدكتور عبدالمولى البغدادي التي فاقت أبياتها الأربعمائة بيت بقافية موحدة وهي النونية المكسورة على بحر البسيط تناول فيها مسيرة حياته منذ ما قبل مولده وحتى بلوغه سن الثمانين بكل مراحلها.

إن استلهام الكتابة من التجربة الشخصية وتفجير الأسئلة الذاتية وإطلاقها من فكر الكاتبة يمنح النص السردي قدرة على التوغل في ثنايا الذاكرة الماضوية وما تثيره من أسئلة متوالدة متنوعة، ومشاعر وشجون عند استذكار الأمكنة والأحداث، ومشاهد الأفراد والأصدقاء والشخصيات الفاعلة في ذاك الفضاء الزمني البعيد بكل تفاصيله وتأملاته، بالإضافة إلى إفصاحها أحياناً عن بعض الوجدانيات والعواطف المكبوتة الخاصة، وتعرية الأحاسيس والرغبات الحميمية من خلال الاعترافات والبوح الصريح والرمزي المبطن بكل ما تحتويه من لذائذ تضاهي ذروتها (اعترافات) جان جاك روسو في سيرته التي حملت نفس العنوان الصريح.

أما أهمية السيرة الذاتية في إثراء المشهد الأدبي إجمالاً فهي محل جدال كبير وإن أجمعت الكثير من الآراء النقدية على أنها تمثل إضافة معرفية، وإثراء معلوماتياً بكل أساليبها المتعددة في السرد والتعالق والوصف والحوار، وحتى في تقنياتها الفنية من حيث تضمينها الصور الفوتوغرافية الملتقطة والشذرات المنتقاة بعناية. وقد أسهمت سير أدباء وكتاب وشعراء كثيرين في تسليط الأضواء على روتين حياتهم وأساليب معيشتهم وتفكيرهم، وسجلت العديد من مواقفهم في الكثير من القضايا الأدبية والسياسية والفكرية، والتي يستفيد منها البحاث والنقاد والدارسون لأعمالهم الإبداعية، مثل سير عميد الأدب العربي طه حسين (الأيام) ومن الأدباء الليبيين كامل المقهور (محطات) وأمين مازن (مسارب) وأحمد نصر (المراحل) وشريفة القيادي (هذه أنا) والدكتور علي فهمي خشيم (هذا ما حدث) وغيرهم.

شخصياتُ الرواية:

لولا الظهور الخافت والمحدود والإشارات القليلة لشخصية الوالدة لظلت الساردة (صالحة) هي الأنثى الوحيدة في رواية (رجلٌ لروايةٍ واحدة) وسط شخوصها الرئيسية والثانوية العابرة المذكورة في صفحاتها (ضو، عبدالله، رمضان، محمود، مصطفى، سالم، صبحي، رضا، خليفة، رضوان، حسين، المصري، أحمد)، وقد أتقنت (صالحة) الإمساك بخيوط السرد في تناغم يعكس الكثير من مخزونها المعرفي الثقافي وفكرها الفلسفي ورؤيتها العامة للحياة، وبشكل خاص العلاقة بين المرأة والرجل ومنعطفاتها المتباينة بين الجسد والفكر، والطاعة والتمرد، والهدوء والصخب.

لقد حملت بطلة الرواية (صالحة) الصحفية العشرينية النشطة الكثير من صفات وسلوكيات الأديبة فوزية شلابي الحقيقية نفسها، ممثلة في قوة شخصيتها المهابة، وثقافتها الواسعة الغزيرة، وإمكانياتها في الحوار والجدال والتحدي، وجرأة فكرها المتمرد على التقليدي السائد والمتأسس في ذلك على عدم رضوخه واستسلامه للموروث الاجتماعي والثقافي، ومداومة مشاكسته ليس شكلياً فحسب من خلال اختيارات لباسها السافر، المبرز لمفاتن أنوثتها ونمط روتين حياتها، وممارسة عادة التدخين اليومية بشكل علني بين الزملاء في أوساط العمل (أشعلتُ سيجارة، ثم راحت تناوشني رغبة شديدة في أن أشيع من حولي، جواً مليئاً بالحيوية التي يمكن للموسيقى أن تحرث بها، كل الاراضي والمساحات الجرداء والبور في زمن الإنسانية البائس)(5)، وكذلك سلوكيا بتبادل القبل مع الزملاء (اكتفى أحمد بالترحيب المستعجل بنا ودعوتنا إلى الجلوس، ولم ينهض كعادته، ولم يقبل يدي وقد اعتاد ذلك كلما التقينا)(6)، ولكن كذلك بإثارة العديد من المواضيع المسكوت عنها في ثقافة المجتمع الليبي مثل إشارتها لظاهرة (المازوكية) أو (المازوخية) كما تسمى أحياناً، وهي تعني حالة الاضطراب النفسي أثناء الوصول إلى متعة الانتشاء، أو التلذذ بلحظات الذروة الجنسية، أو الجلد الذاتي، أو التعذيب الجسدي، أو النفسي للمرأة وذلك حين ضمنتها حوارها:

(- لكني لستُ مازوكية …!

– لماذا؟

– لأنه، وببساطة، لا توجد امرأة مازوكية! هكذا يقول ساشا ناخت في كتابه (المازوكية) بدعوى أن المرأة مازوكية بطبيعتها وبسبب تكوينها البيولوجي!) (7)

أما عن شخصيتها فهي تعترف بقولها (أنا لستُ نرجسية، لكني دائماً معنية في كل علاقاتي بالآخرين -وبخاصة الرجال الذين أخوض معهم تجاربي النفسية والاجتماعية-، بما يحقق ذاتي، إني دائمة السؤال عمّا إذا كانت علاقتي بمحمود ستحقق لي احترام ذاتي أم لا …؟!) (8) وهذا ما يجعل (صالحة) بعد طلاقها من (عبد الرحيم) تواصل البحث عن رجل يحقق تلك الرغبة والغاية بروح مليئة بالتفاؤل واليقين بأن رجلها موجود في مكان ما وسيأتي يوماً ما:

(- إنِّي احتاجُ رجلاً، ولابد أن هنالك رجلاً ما في هذا الحي.. في هذه المدينة.. في هذا الوطن.. في هذا العالم.. في هذا اليوم، يحتاجني كما أحتاجه وربما أكثر!

– ذراعاي يختزنان هذه الرغبة المحمومة في أن يحضنا رجلاً ما، يشعلان فيه نار هذا الوقت الواعر) (9)

والرجل المنشود ليس من صفاته أن يكون على درجة من الخلق والأدب لأنها ترى أن (يكون الرجل مهذباً يعني أن يكون طقساً من صقيع ألاسكا، وأنا لا أشتري عصراً من الصقيع من أجل حفنة رماد) (10)

وبالإضافة إلى ذلك نجد نظرتها أو مفهومها لفلسفة العلاقة الزوجية التي ترى أن الكثير من الملل والبرود والتباعد العاطفي يكتسح العلاقات الزوجية التقليدية حين تصبح روتينية جافة، وقد اقتنصت مشهد زواج مسيحيين أسيويين بإحدى كنائس مدينة طرابلس لتعبر عن تلك الرؤية الخاصة مع تضمينها تلميحاً لتجربتها الشخصية التي عاشتها وعانتها بكل مرارة وخذلان وانكسار، وصفت فيها حالتها مع زوجها بالعبودية لسيِّدٍ يشمتُ بها:

(الليلةُ يكرسُ هؤلاء الأسيويون عيداً آخر للجنس!

رجلٌ يعتلي امرأة ثم يتهاوى كُـلُّ شيء.. يبدأ الاعتيادي، المألوف، الرتيب، المكرر، المنسوخ.

تمل المرأة، تضجر، وقد تكره لكنها لا تملك أن تقول لاـ لأن العبد لا يعترض على إرادة السيد!

يمل الرجل، يضجر، يكره امرأته، لكن لا بأس من قهر جسدها كل ليلة، حتى وإن كان له أسطول هائل من العشيقات والزوجات العُرفيات والرسميات.

وسبحانك أيها السيد القاهر الأعلى!

عندما كنتُ عبدةً لرجلٍ كنتُ كُـلَّ ليلةٍ أُعِيدُ تسميةَ حواسي – وكم كان ذلك مثيراً -:

لساني،

عيني،

يدي،

والأشدُ إثارة أن يكتسب “قلبي” حياد الأبيض الثلجي!

يسقط لساني في بؤرة النشيج.

تتشكل عيناي من ملوحة الدمع،

وتنسحق يداي في أهٍ مخنوقة،

….!

وهو ……..

قَصِيٌّ

مُدْلَهمٌ

وأكادُ أسميه:

شامتاً

شامتاً

شامتاً

!

إنَّه “قلبي” الذي أعرفه.

حُزني.

فضيحتي الكبرى في زمن الرجال العبيد الخصيان.) (11)

ولم تتوقف مرارتها عند هذا الحد المؤلم بل ظل توجسها وقلقها طاغياً خوفاً من مستقبل غامض ينتظرها إن اختارت الزواج مرة أخرى وقبلت أن تكون عبدةً لسيد رابع جديد وهي تحرر هواجسها وقلقها بصوت المنولوج الداخلي:

(يَعِنُّ لي سؤال:

– هل يكونُ محمود سيداً رابعاً جديداً؟

هل تصبحينَ عبدةً من جديد؟!) (12)

وعند البحث في (رجلٌ لرواية واحدة) عن وجوه وشخصيات السيرة الذاتية الحقيقية المزروعة في الرواية الممتعة ممن أسكنتهم الأديبة فوزية شلابي فصولها، وأوجدت لهم حضوراً وأدواراً في أحداثها، تقودنا شخصية (صالحة) إلى أسئلة متوالدة كثيرة حول غايات رمزيتها، ومقارنات ومقاربات كثيرة، لعل أبرزها تطابق اسمها مع والدة الأديبة فوزية شلابي البيولوجية (الحاجة “صالحة” والدة فوزية، نقول لها الحاجة وهي لم تؤدِ فريضة الحج أبداً، ولكن الليبيين يطلقون على الكهل الحاج وعلى المرأة التي تجاوزت سن الخمسين الحاجة من باب التوقير)(13) وتظهر (صالحة) في النص الروائي هي البطلة الساردة المحركة للشخصيات والأحداث، ويمكن تأويل هذا الاختيار ربما لتوطينها رمزاً وطنياً تلمح به الكاتبة إلى ليبيا الوطن بأسره، على غرار (فاطمة) والدة الشاعر الراحل علي صدقي عبدالقادر، و(أم السعد) قصيدة الشاعر الراحل عبدالحميد البكوش رئيس وزراء ليبيا الأسبق، وغيرها من الأسماء المؤنثة الأخرى التي وظَّفها المبدعون والشعراء في ثنايا النص الأدبي والشعري لتكون رمزاً ودلالة على المكان والمدينة والوطن والبلاد والأرض الحبيبة.

ولكن لماذا اختارت الأديبة فوزية شلابي اسم والدتها (صالحة) قناعاً تتقمصه وتوطنه في هذا العمل الروائي؟

هل هو حبُّ الابنة الطبيعي لأمها الحقيقية، أم غايتها التمثل بها للتعبير عن أسمى درجات حبها وعشقها للمدينة (أطرابلس) كما تحب أن تنطقها وتسميها، وذلك بإقران حبها لها بحبها لأمها؟ كما تناجيها وتستنجد بها في الرواية:

(أطرابلس: يا هذا العشق الصعب، أيتها الأيقونة الكبرى، ارحميني من هذا الجمال!

أحميني!

الطهارة. البراءة!) (14)

ومن بين الشخصيات الأخرى التي تستحضرها الكاتبة فوزية شلابي في أحداث روايتها شخصية الأديب الراحل سليمان سالم كشلاف الذي ارتبطت معه فكرياً بعلاقة جدلية وطيدة ونقاشات تعلو وتهبط، تتفق وتختلف وتتقاطع في الكثير من الحوارات الممتعة الرصينة، والموضوعية الجادة، بكل تقاطعاتها وتبايناتها، التي تأسست جميعها على الاحترام والمحبة والود الطرابلسي النقي، واتسمت بالكثير من المشترك النقدي للشأن الإبداعي والسياسي والوطني، ونكتشف ذلك في سطور الرواية أثناء حديث (صالحة) عن (سالم) الشخصية الرمزية الدالة عليه حين تقول: (لابد أنه كان يضحك في أعماقه هزء، عندما كنتُ أخبره بأني قد تحصلتُ على كتاب مهم يخدم مسألة اهتمامي بإعادة قراءة رؤيته النقدية في موضوع “الحبُّ/الموت”….)(15)، وهي هنا تشير بشكل مباشر إلى مخطوط كتاب الأستاذ الراحل سليمان سالم كشلاف آنذاك المعنون (الحبُّ/الموت) الذي يقول فيه (.. محاولاً أن أجد ملامح وظلال ثنائية (المرأة/الرجل) أو (الحياة/الموت) في الجانب الوجداني للإنسان الليبي خلال أكثر من ربع قرن من الزمان، وبما يمكن أن نطلق عليه كمعنى مجرد مصطلح (الحبُّ/الموت) ليعطي دلالة على امتزاج الحب بالموت عند الانسان الليبي (الرحل/المرأة)، سواء كان الحب وجدانياً أو حسياً، وسواء كان الموت معنوياً أو مادياً.) (16)، والذي صدر لاحقا في منتصف الثمانينيات.

استضافةُ الشعـر في الرواية

لم تقتصر رواية (رجل لرواية واحدة) على أساليب السرد والوصف والتضمين والأسئلة الاستشرافية العميقة التي ترحل بالفكر إلى مدايات وتنبؤات بعيدة:

(تُرى كيف تكونُ المواضيعُ بعد خمسين عاماً؟

كم من القروحِ سينبتها الآخرون في زمني، ويتعهدونها بالرعاية والولاية؟

وكم من الصديدِ سينزُّ قلبي ويثمل الآخرون به؟) (17)

كما أن الحوار بالرواية ظهر انسيابياً بسيطاً في تركيباته اللغوية، ووجدانياً يغوص في أغوار القلب ليرسم المشاعر لوحاتٍ زاخرة بالتشويق والبهاء، تغمره العفوية اللذيذة والتتابع والتدفق المباشر، فيتجلى بلا تكلف أو بهرجة مصطنعة بل متلبساً بذاتيته وجاذبيته القوية:

(- خِفْتُ أن تكوني نائمة …!

– وخِفْتُ أن تكون نسيتَ!

– لا. أنا لا أنسى!

– وأنا لستُ نائمة …!

– ما رأيك هل تأتين إلى المرج؟

– منذ متى أنت هناك؟

– هل تأتين؟

– متى تعود؟

– الوقت هنا ثقيل.. طويل، والفراغ صعب!

– الحر هنا شديد!

– أحس هنا بحاجتي الشديدة إلى كتب (الفلسفة) التي تحتفظين لي بها لديكِ!

– إنها لا تزال حيث هي.

– هل تأتين وتحضرينها لي معك؟

– تبدو طفلاً أحياناً يا محمود!) (18)

كما اتسعت الرواية في فضاءاتها السردية النثرية لتستضيف باقات من الشعر سواء بتوطين أسماء الشعراء مثل الشاعر التركي ناظم حكمت والإنجليزي وليم شكسبير، أو عذوبة المفردة الشعرية التي انصبغت بها فصول الرواية كافةً، وارتقت إلى المستوى الشعري الرفيع، أو النصوص الشعرية التي كتبتها الساردة نفسها مثل:

(نجماتٌ بحرية داكنة تمد أصابعها في الفراغ،

ذبذباتُ الوقت تصر أسنانها على عينيّ الأشياء،

وبقعٌ

بقعٌ

بقعٌ

فيها من الزوابع، وفيها من الرذاذ، وفيها من قلبي ذلك التمزق الأخرس!

يسقط مني قلبي في ردهة الغناء العالي:

يقول المغني: “وأكتبُ قلبي على وجهك

ثم أمزقه”

هذا مقص.

هذا مشرط.

هذا سكين.

هذا خنجر.

وذاك وجهك:

النجماتُ وجهك. الذبذباتُ وجهك. البقعُ وجهك. الزوابعُ وجهك. الرذاذ ُوجهك.

لا:

ذاك قلبي، وهذا وجهك: المقص. المشرط. السكين. الخنجر.

يعتلي وجهك صهوة السؤال الحرّاق:

– هل تمزقني؟!

– هل يمزق وجهك قلبي؟!) (19)

ونلاحظ في المقطع أعلاه تمازج البوح الشعري مع هواجس وانشغالات المونولوج الداخلي والحوار بصوت الأنا المتدفق بمطرقة الأسئلة في ثنايا النص الشعري، مما يضيف جرعةً مكثفةً وطاقةً جماليةً للنصِّ وتعالقاً مثرياً للرواية:

(البارحةُ كانت يدكُ طفلاً يجربُ النَّار!

أبكي.

إنّ الحِنَّاءَ تلسعُ قلبي.

أتحللُ، أُفتتُ جسدي، أتشكلُ من جديد …) (20)

وكذلك:

(أطالعُ السماء الواسعة:

قمرٌ تخدشه خطوط باهتة،

قمرٌ يناوشُ الأرض، فتتفتتُ في الضوء:

عاشق يبوح/ بحر هائج في الوله/ صحراء تنثر شعرها الفضي في الأسود الداكن فيغرق الرسامون في الانتشاء،

قمرٌ يصقل وجهه، فتنغرز عينيّ في نظرات محمود الرسمية) (21)

لقد أضفى الصوت الشعري للساردة على فضاء الرواية النثري مساحةً وافرةً من الإثراء، ونفساً مفعماً بالإحساس ودفقة تكسر بها روتينها السردي وتؤكد الطبيعة الوظيفية المتكاملة للأجناس الإبداعية كافة داخل بانوراما الرواية الأدبية.

والأغنيةُ حاضرة في الرواية كذلك:

تحرصُ الأديبة فوزية شلابي في جُلِّ أعمالها أن تمنح الأغنية حيزاً وافراً في نصوصها الشعرية أو النثرية سواء بذكر عناوين الأغاني أو أسماء المطربين والفنانين أو أسماء الآلات الموسيقية أو المقامات الإيقاعية أو غيرها من العناصر الموسيقية الفنية التي تؤثث بها النص. بل نجدها قد اختصت الأغنية بكتاب كامل بعنوان (قراءاتٌ مناوئة) قدم له الدكتور الراحل خليفة التليسي بقوله (… أعترفُ بأنِّي لم أقرأ في تحليل واقع الأغنية العربية ما يضارع هذا التحليل الثوري الجريء الذي كتبته فوزية شلابي، وهي تنطلق في تقييمها من شعورٍ واعٍ بخطورة هذه الأداة، فلا تهاون بها، ولا تنتقصها، ولا تستصغر شأنها، ولا تتعقبها تعقباً هامشياً سطحياً على نحو ما ألفناه ممن معالجاتٍ ونقدٍ سطحيٍ تافهٍ، ولكنَّها تمضي في تحليلها كظاهرة ثقافية معبرة عن العلاقات المتشابكة التي استطاعت الكاتبة بثقافتها الفلسفية الاجتماعية الواسعة أن تردها إلى أصولها في إطار الظاهرة الثقافية العربية العامة.)(22)

وفي روايتها (رجلٌ لرواية واحدة) استحضرت من ليبيا الفنان ناصر المزداوي، والموسيقار محمد مرشان، والفنان محمد سليم والفنان سالم القمبري، ومن المغرب الفنان عبدالوهاب الدوكالي، والفنان عبدالهادي بلخياط وفرقتي (ناس الغيوان) و(الشيخات)، ومن الموسيقيين العالميين الكبار بيتهوفن وتشايكوفسكي وباخ وغيرهم. ولا غرابة في ذلك لأن فوزية شلابي تؤمن بأنه لا توجد أغنية سواء كانت عاطفية أو وطنية أو دينية بلا غاية أو رسالة، بل تحمل الأغنية في نظرها العديد من الأهداف والرسائل (ليست هناك أغنية لا تقول شيئاً …! ليست هناك أغنية (لوجك) مطلق. بمعنى أنه ليست هناك أغنية مثالية بالمفهوم المنطقي – مفهوم الكمال والنقص -. وليست هناك أغنية محايدة انطلاقاً من أنه ليس هناك واقع محايد. وإذا ما كانت الأغنية معادلاً فنياً لذلك الواقع، فلا بد لها من أن تتورط فيه على نحو ما.. قد تختزله، تجزئه، وربما تهدمه وتعيد صياغته وفق نسق الحلم الذي تهج به.) (23)

العلاقة مع العسكر:

ظل الملازم (محمود) عصفور قلب (صالحة) يحلق في فصول الرواية منذ بدايتها وحتى الخاتمة في لقاءات بدأت في طرابلس وتواصلت عبر الهاتف في ثكنته العسكرية بمدينة المرج. وهو شخصية عسكرية تبرزها الساردة بشيء من التجاهل الظاهري، والحذر الخفي، والتهكم أحياناً على فكره المتسم بالغرور والتعالي والبهرجة الزائفة والتشهي الدائم للسلطة واستعراض النفوذ والقوة، رغم ما يعتمره قلبها له من محبة مكبوتة وتعلق بذاته الإنسانية. وتخبرنا بطلة الرواية الساردة (صالحة) بأنها تعرفت على الملازم محمود في منتصف السبعينيات (كنتُ قد رأيتُ محمود لأول مرة في أواخر عام 1977، حيثُ كنتُ أحضر أحد المؤتمرات بطرابلس، وكان يرافقني أحد زملائي العاملين بالصحيفة، لنقوم معاً بتغطية أعمال ذلك المؤتمر. لم يكن في محمود ما يلفتُ الانتباهَ إليه دون غيره من الحاضرين، باستثناء زيِّه العسكري وتعجرفه الشديد رغم صغر سنه. وكان زميلي رمضان مولعاً بالعسكريين لاعتقاده بأنهم هم السلطة، وبالتالي فبمقدورهم فرش طريقه بالورود من نوع المزايا والمهام الخاصة و … و. و … ألخ، ولذلك فقد كان رمضان هو من لفت انتباهي إلى محمود مفيضاً في التعريف بأنه وبأنه وبأنه ..!)(24)، وقد ظل هذا موقفها من العسكر فرداً ومؤسسةً كما تلمحُ إليه حتى نهاية الرواية بشكل غير مباشر، والذي بالإمكان اسقاطه على رؤيتها لما وصلت إليه البلاد جراء حكمهم وسعيهم لإفساد كل مظاهر وشؤون الحياة بشتى صورها التي تمس الإنسان والوطن في جميع حالاته، وقد جسدت ذلك عدة مفردات رمزية إيحائية عميقة الدلالة في نصها الشعري الجميل مثل (تعوي، الحفرة، تكشر، عصاة محمود، أنيابها المسمومة، السم، الماجنات، العفنة، الأفعى، يعهرني) استبقت بها سنوات طويلة، وتوقعات كثيرة، لمَّا آلت إليه الأوضاع المتردية في ليبيا جراء حكم وفكر العسكر، حتى أنَّ (صالحة) البطلة/ الساردة، والرمز/ القناع، الذات/ الإنسان تسجل بوحاً خطيراً وهي تصرخ مستنجدة بزميلها (مصطفى) في نهاية الرواية راجية إنقاذها وهي تصرخ: (إنَّ محمود يُعهرِّني)، أي أنّ العسكر الفكر/ النظام يجبرني ويقودني ويدفعني للانحراف بكل ما تمثله مفردة الفعل المضارع المستمر (يُعهرِّني) باتساعها وشموليتها الواسعة المفتوحة، من إشارة إلى مختلف أوجه وأشكال الفساد المادي والمعنوي والانهيار السلوكي الأخلاقي والتدمير والخراب للوطن. ومن خلال هذا المشهد يمكن القول إنَّ الرواية تضمنت رؤيةً مستقبليةً بعيدةً جداً عن زمن مجرياتها ووقوع أحداثها، وتاريخ كتابتها، تكون قد استبقت بها غيرها في حدسها ونظرتها العميقة لهذا الجانب خلال مرحلة مهمة من تاريخ ليبيا:

(تعوي الرّيح في الحفرة،

تكشر عصاة محمود عن أنيابها المسمومة،

تغتسل في السم نساؤه الماجنات،

يغرقن في الحرير/ اللآلئ / اللغة الطرية العفنة،

يتقدم محمود نحوي/

تتلوى عصاته / الأفعى

تصفّرُ الرّيح عالياً /

تتسع الحفرة /

يتقدم محمود أكثرُ.. “

أصرخ في مصطفى:

– إنَّ محمود يعهّرُني!)(25)

وإن أردنا التوسع في قراءة مقطع هذا النص الشعري للساردة (صالحة) من خلال السيرة الذاتية للكاتبة وشخصياتها فإنه يلزم التوقف أمام شخصية (مصطفى) الذي داومت الساردة على الاستهداء برأيه الحكيم، والاستنارة بتوجيهاته السديدة في حياتها، وقد اختارته مستغيثة ونادته في نصّها الشعري لنجدتها، وذلك لثقتها في خبراته وقدراته على تقديم العون والمساعدة في نهاية الرواية، فإننا واقعياً نجد أنفسنا نقترب كثيراً من شخصية الأستاذ مصطفى حقية الودودة، أحد أصدقائها الخلص، المتميز بالرصانة والهدوء والثقافة الغزيرة وسمو الخلق، والذي ظل في النص الروائي ملاذاً للساردة/ الكاتبة للاستشارة الشخصية والاطمئنان للبوح بالكثير من شجونها وخصوصيات مشاعرها، كما هو للأديبة الكاتبة نفسها في فترة علاقتهما العملية والوظيفية معاً.

الخاتمة:

اختتمت الأديبة فوزية شلابي روايتها (رجلٌ لروايةٍ واحدة) برسم لوحة شاملة صوَّرت نهايتها تجاذبات العلاقة الإنسانية الفردية بين المرأة والرجل، ككيان حقيقي مستقل، أو كرمز للمواطن الغيور على وطنه في ظل صراع العسكر على حكمه والقبض على السلطة بكل وسائل القوة والعنجهية والنظرة الفوقية الاستعلائية، كما نسجها فكر ووجدان الساردة من خلال علاقتها مع الملازم (محمود). كما أن تلك البانوراما الخاتمة تلخص العديد من العناصر التي تكتظ بها الرواية سواء الموضوعية الفكرية التي مثَّلَها مضمون الرواية، أو الأساليب الفنية التي تبرز أدوات نسجها، وتعكسها اللغة الشعرية الرقيقة التي تضاهي اللغة الروائية لدى الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي في ثلاثيتها (ذاكرة الجسد) و(فوضى الحواس) و(عابر سرير) والتي اعتبرها الشاعر العربي الكبير نزار قباني قصائد شعرية تنتمي بكل جدارة إلى نصوصه الرقيقة.

إضافة إلى ذلك فقد انتشت (رجلٌ لروايةٍ واحدةٍ) بالحوار الثنائي الشيق السلس، والمونولوج الداخلي المتفاعل مع طوفان الأسئلة العميقة، والوصف النثري الخلاب الدقيق لكل ما يترآى للعين مشاهدته في فضاء الرواية، أو ما يعتمر داخل القلب بكل عذوبة وأريحية، وهذا يجعلنا نتفق مع الكاتبة المصرية أمل نجم التي تؤكد بأن رواية (رجلٌ لروايةٍ واحدة) للأديبة فوزية شلابي كُتبت لكي (تخاطب قارئاً على مستوى عالٍ من الوعي حتى يستقبل الرواية أفضل استقبال عندما يضع كلَّ مفردةٍ في سياقها وإضافاتها في الجو العام للرواية.)(26) وذلك ليس لتداخل السيرة الذاتية في الكتابة الرواية فحسب، بل لذكريات وأحداث وطنية حقيقية وأبعاد فكرية، ورؤى فلسفية أكثر عمقاً تمس وجدان الإنسان وقيمة الوطن والعلاقة بينهما في صورها كافةً.

الهوامش:

(1) رجل لرواية واحدة، فوزية شلابي، رواية، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى، 1985م

(2) المصدر السابق، ص 20

(3) السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، فيليب لوجون، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1 ، 1994م

(4) انظر كتاب (من وحي الثمانين)، يونس شعبان الفنادي، دار البيان للنشر والتوزيع، بنغازي، الطبعة الأولى، 2019م.

(5) رجل لرواية واحدة، مصدر سابق، ص 45

(6) المصدر السابق نفسه، ص 75

(7) المصدر السابق نفسه، ص 73

(8) المصدر السابق نفسه، ص 121-122

(9) المصدر السابق نفسه، ص 50-51

(10) المصدر السابق نفسه، ص 25

(11) المصدر السابق نفسه، ص 88-90.

(12) المصدر السابق نفسه، ص 93

(13) أشخاص حول القذافي، عبدالرحمن شلقم، دار الفرجاني للنشر، طرابلس، الطبعة الأولى، يناير 20212م، ص 92

(14) المصدر السابق نفسه، ص 48-49

(15) رجل لرواية واحدة، مصدر سابق، ص 11

(16) سليمان سالم كشلاف، الحب / الموت المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، الطبعة الأولى، 1984م، ص 61-62

(17) رجل لرواية واحدة، مصدر سابق، ص 100

(18) المصدر السابق نفسه، ص 104-105

(19) المصدر السابق نفسه، ص 26-27

(20) المصدر السابق نفسه، 102-103

(21) المصدر السابق نفسه، ص 111

(22) قراءات مناوئة، فوزية شلابي، الدار العربية للكتاب، ليبيا – تونس، بلا ط.، 1984م، ص 6

(23) المصدر السابق نفسه، ص 32

(24) رجل لرواية واحدة، مصدر سابق، ص 61

(25) المصدر السابق نفسه، ص 123

(26) أمل جمال، قضية المرأة والإنتلجينسيا العربية (رجل لرواية واحدة) فوزية شلابي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002م، ط1، ص 45.