يرى البعض أن التماثيل الحجرية أو المعدنية المنتصبة على الطرقات أو في الميادين العامة قد تكون أكثر أهمية من أولئك البشر الواقفين بغير حيادية على الرصيف ونواصي الطرق والشوارع، يراقبون حركة المارين والمترجلين العابرين، ويرصدون خطواتهم المتوثبة وسعيهم الدؤوب نحو العمل والاجتهاد والعطاء، فيرشقونهم بسهام نقودهم الطاعنة للتقليل من شأنهم، والاستخفاف بجهودهم وزرع الإحباط فيهم والتهكم والسخرية من محاولاتهم.

الواقفون على الرصيف لم يتعلموا عبر سنوات أعمارهم الطويلة، ولا فرص مصاحبتهم لقامات إبداعية لها بصماتها الواثقة في دروب المشهد بعضاً من شيم تلك القامات وفكرها وثقافتها واكتفوا بممارسة عادات اللكلكة وانتاج الكلام الذي ينثرونه ويطلقونه في الهواء ليهدروا به الوقت، ووضع العصي في العجلات الدوّارة التي تواكب الحياة وتلاحق الزمن، بكل متغيراته وتطورات أفكاره المتعددة التقليدية والمستجدة بكل رحابة صدر وفكر.

الواقفون على الرصيف ظلوا طوال سنين وعقود يتمترسون في نفس أماكنهم الثابتة، يقتاتون من أفكار وكلمات وإبداعات غيرهم من أدباء وشعراء ومطربين وفنانين وفلاسفة، فيعيدون تدويرها دون أي إدراكٍ أو وعي حقيقي بدلالاتها وظروفها، والسياقات التي قيلت فيها، ويولوكونها بتكرار ممل مثل قضايا تحرر المرأة، والكتابة النسوية والنص النسائي، وقصيدة النثر والشعر الكلاسيكي، وهل لدينا شعراء؟، وهل لدينا نقاد؟، والراكبون على أكتاف الموتى، وإشكالية التناص في القرآن الكريم، والحداثة والأصالة، والفلكلور الشعبي والموسيقى العصرية، وغيرها من القضايا الإشكالية التي تتعدد فيها الآراء والأفكار ولا يوجد قولٌ فصلٌ متفقٌ عليه، ولا موقفٌ واحدٌ حاسمٌ حولها.

الواقفون على الرصيف لا يعرفون أن الإبداع فضاء مفتوح يسع الجميع بكل أطيافه وأفكاره وأحلامه وإمكانياته وملكاته العقلية وقدراته المهارية. ذاك الجميع المؤمن بلا شك بالتفاوت والتبدل الفكري وفقاً لمتغيرات العمر والبيئة ومراحل الأزمنة المختلفة، مع اليقين المطلق بأن الصواب والخطأ هو سمة الحياة، كما أن الكمال غايةٌ لا يمكن أن تتحقق لفرد مهما تفانى بجهده وأخلص في عمله، لذلك فإن تصيّد الهنات والأخطاء بأنفٍ وحسٍّ بوليسي مقيت لن يجدي نفعاً، ولن يضيف لرصيدهم الفارغ سوى المزيد من الخواء والفشل وضياع العمر في المراوحة المكانية.

الواقفون على الرصيف منذ بواكير ممارساتهم الأدبية حين كانوا شباباً في مقتبل العمر يتباهون بطول شعورهم السوداء الغزيرة والكثيفة، ظلوا على هذه الحال حتى شاخوا واكتسح الشيب الأبيض رؤوسهم، ثم تصلعت فصارت بساطاً جلدياً لامعاً فارغاً، لم يتسنى لهم التمعن في فهم الفرق بين إشكاليات بعض المصطلحات الفنية وغايات ونوايا المبدعين المغامرين وما قدّموه من إضافات قيمّة ومهمة، أتاحت للبحاث والمهتمين الوقوف عليها والاستفادة منها في دراساتهم المختلفة.

الواقفون على الرصيف لازالوا أسرى أفكار ماضوية تجاوزها العقل البشري والتطورات الفنية التي طالت الأجناس الإبداعية وفقاً لمعطيات التجديد الفني الشكلي والمضمون الموضوعي، وهم بذلك مثل التماثيل المتحجرة التي تنعدم لديها القدرة تماماً على استيعاب المستجدات والمتغيرات، ولا تزال تراوح أمكنتها بنفس العقلية المعشعشة بالأسلوب التقليدي النمطي المتسم بالحدة والتجهم والانغلاق، والتعصب للرأي، والعناد الذي يعكس ديكتاتورية تبرز بعضاً من أسلوب تنشئتهم السلوكية الفاقدة لروح الانفتاح على الآخر، وعدم تقبل الاختلاف بكل روح رياضية، وبالتالي فلا يمكن التعويل عليهم في تطوير المشهد الإبداعي ودعم وتشجيع المغامرين الذين يواظبون على رمي الأحجار في البرك الراكدة، وإثارة العديد من القضايا الجدلية للنقاش والحوار الفكري، لإظهار مواقفهم حيالها بكل صدقية وشفافية وصراحة، مع إيمانهم المطلق بأن الخطأ هو جزءٌ أساسيٌّ في الحياة، وأن التعلم لتداركه مستقبلاً هو مدرستهم الإنسانية المتواصلة منذ أن زغردت شموس النهار في عيونهم فألهمت عقولهم فكراً نيراً وقلوبهم بهجةً ومحبةً.

الواقفون على الرصيف لا يعرفون أن سؤال الدكتور الراحل خليفة التليسي (هل لدينا شعراء؟) قد تجاوزه ديوان الشعر الليبي بإبداعات عديدة، وبالتالي توارى السؤال بعيداً عن واقعيته شكلاً ومضموناً. ومثله كذلك موقف الدكتور الراحل علي فهمي خشيم من الشعر الحديث وقصيدة النثر، وأيضاً موقف الأديب الراحل سليمان كشلاف في طعن الجهود التوثيقية لبعض الكتاب والأدباء والانتقاص منها، أمثال الأديب الراحل علي مصطفى المصراتي والدكتور أحمد إبراهيم الفقيه وغيرهما، قد صارت خلف ظهور المغامرين الذين يحترمون جهود ومحاولات الجميع أياً كانت، طالما تمت وفق الأسس السليمة والمعايير الفنية، ولأجل غايات نبيلة، قد لا تفهم أهميتها أو تستوعب في حينها.

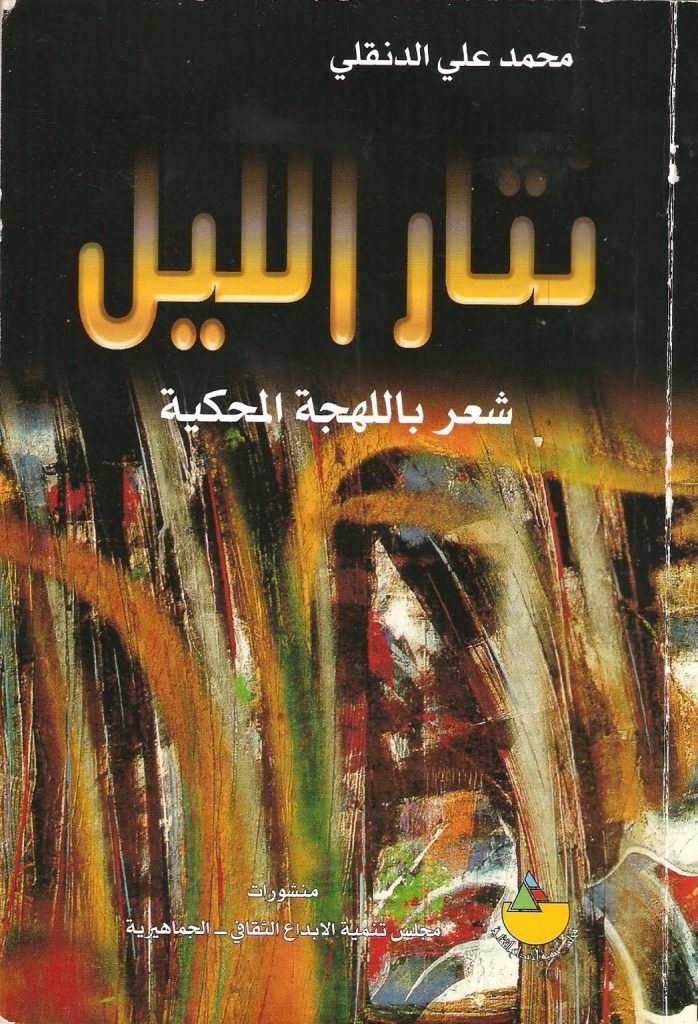

الواقفون على الرصيف لا يتعلمون من المواقف التصحيحية لأولئك الأدباء والكتاب الكبار من أمثال الراحل علي فهمي خشيم الذي تراجع بكل شجاعة عن موقفه من الشعر الحديث وقصيدة النثر تحديداً رغم معارضته القوية له في البداية، وذلك حين اكتشف أنه يسبح ضد تيار الحداثة وتطور الأجناس الأدبية كافةً وبالتالي برز الكثير من الشعراء أمثال محمد الفقيه صالح ونصرالدين القاضي رحمهما الله ومفتاح العماري وحواء القمودي وسميرة البوزيدي أمد الله في أعمارهم، كما آمن لاحقاً بشاعرية النص المحكي بعد أن استمع إليه بتمعن وتروِّي فأصدر مباشرة، بصفته حينها أميناً عاماً لرابطة الأدباء والكتاب، موافقته الإدارية على طباعة ديوان (نِثَارُ اللّيل) للشاعر محمد الدنقلي الذي صار علماً بارزاً في هذا الجنس الشعري الحداثوي الجديد، وكذلك موقف الأديب الراحل سليمان كشلاف حين اعترف بسوء فهمه لشخصية الفنان الرسام “محمد الحاراتي” وقيمة لوحاته التشكيلية، فاستدرك ونشر اعتذاراً علنياً في مقالة خصّه بها بعنوان صريح (وها أنذا أعتذر) مشيداً بأعماله وفنونه التشكيلية الجميلة.

الواقفون على الرصيف … هل يعون ويتمعنون ويتعلمون تلك المواقف النبيلة والتعليمية العظيمة لأولئك الكبار الذين تركوا بصماتهم وفيوض معارفهم فينا، أم أن الببغاوات لا هم لها سوى ممارسة عبثية التقليد والترديد بصوتها النشاز دون تدبر ووعي وإدراك عقلي، وأن التماثيل الجامدة والخُشُبُ المسنَّدة لا تصل أعماقها شموسُ الفكر وبهجةُ النور ومحبةُ الحياة؟ أم أنهم نتيجة عقدهم النفسية المضطربة ونفوسهم التي جُبلت على أمراض الأنانية والشخصنة والنفاق والمجاملة والشللية والمصلحة الذاتية يستكثرون على المغامرين نجاحهم وتميزهم؟

الواقفون على الرصيف يصدق فيهم قول الأديب الكبير منصور بوشناف (أولئك هم الفاشلون الذين يزرعون الأشواك في دروب المغامرين) وقول الشاعر محمد المزوغي (لا يرحموا … ولا يخلوا رحمة ربي تنزل) أما المولى سبحانه وتعالى فقال فيهم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ.

طرابلس في 12 مارس 2022م