بوابة الوسط

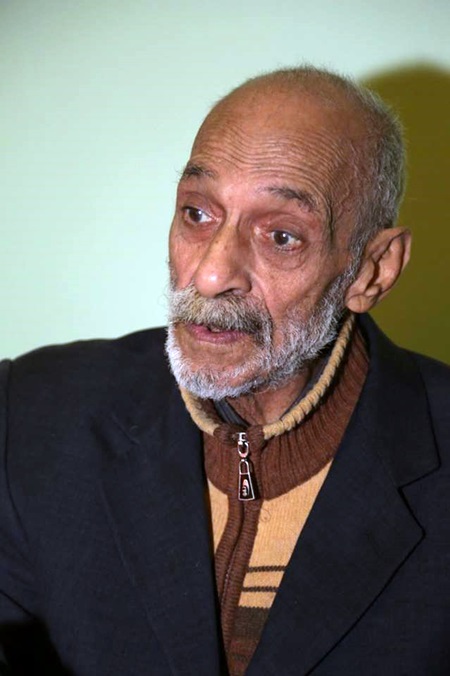

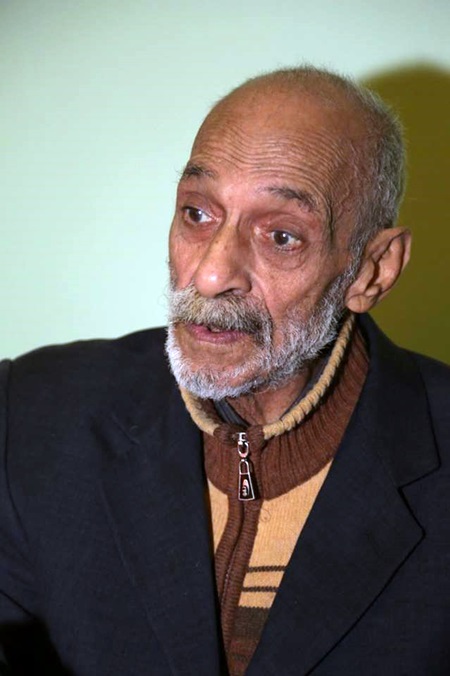

ظل الكاتب يوسف القويري مخلصًا لقلمه حتى وهو ينفض أنفاسه الأخيرة، ولعل نهاية تراجيدية كهذه تعكس مدى تعلقه بالكتابة، وتكشف عمق ارتباطه بالقضية التي وهب فكره لأجلها وهي تنوير الآخر، بالاتجاه إلى فهم أعمق لفلسفة النهوض المجتمعي.

ومن ذلك يصبح الأدب مفتاحًا مهمًا يلج من خلاله لاكتشاف ذاته واستنطاق تلك الصور المختزلة من التباينات والافتراضات المدهشة، وهي تنبعث بروح جديدة تطرح نفسها كتساؤلات أو مراجعات أو مقارنات مع وضع زمني معين، إذ لا مجال للاختزال العبثي للأدب.

يتجلى ذلك فيما كتبه خلال عقود خمسة ومؤلفاته، على مرمى البصر والكلمات التي تقاتل وقطرات من حبر، وذلك متصل بالرؤية والروية وهو يسترجع ويتذكر بغية الحصول على نتيجة ما يبني عليها مواقفه وردود أفعاله، حتى في المواقف التي قد ينتج عنها تباينات حادة أحيانًا في وجهات النظر.

وما زلت أتذكر ما جرى بينه وبين الأستاذ علي مصطفى حول رأيهما بخصوص الشاعر والطبيب المصري أحمد زكي أبو شادي في تأبينية الشاعر الراحل الجيلاني طريبشان، وما جرى في سياق تعرض الكاتب يوسف القويري لأوجه التقاطع بين شعر أبوشادي كأحد شعراء المهجر وبين شعر الجيلاني، واعترض المصراتي بقوة على كون أبوشادي أحد شعراء مدرسة المهجر، ونفى بشكل مطلق ما جاء في ورقة القويري بالخصوص، إلا أن الأخير لم يناقش المصراتي لحظتها واكتفى بالاستماع، وبعد أسبوع جاء رده في الصفحة الأخيرة لمجلة المؤتمر بعنوان «خلاف عجيب حول شاعر من المدرسة المهجرية» استفاض فيه شرحًا وتحليلاً لخلفيات تصنيفه لأبوشادي دون أن يحول وجهة نظر المصراتي إلى عريضة استهزاء أو استعراض فارغ.

في مقالة القويري يتراءى لنا بعدان، الأدبي المعتمد على جمالية اللغة والعلمي بمقارباته الافتراضية، في موازاة الصور والمشاهدات واللحظات التي ينقلها الكاتب مهما كانت موجزة ولحظية، ومنها مثلًا وصفه لحوار جرى بين الشاعرين أحمد الفقيه حسن وأحمد قنابه حول الشعر المقفى والشعر الحر في مقال له بعنوان «بين القديم والجديد» يقول في أحد مقاطعه «خلع الشاعر المخضرم أحمد قنابة طربوشه وجلس ببطء وتنحنح ثم ابتسم في وجوهنا ابتسامة كبيرة».

فالوقفات لها دلالة الحالة وبعدها النفسي, مما يجعل لكل شخصية حضورها الخاص، فهي لا تمر في المقال أو الحوار معلبة، مخيرة بين الرد والصمت، بل متحررة وقادرة على محاورة المؤلف والتشابك معه.

كتب القويري في قضايا عدة وبحث كثيرًا في أصول التاريخ الاجتماعي للشعوب، وهو يقارن في كل مرة بين مدلولات التطور ومفاهيمه وانشغاله أيضًا بمسألة التخلف الاجتماعي لدى بلدان العالم الثالث خصوصًا فيما يتعلق بقضايا المرأة، وكذا الجانب المعرفي الثقافي والأنساق المغذية له وتأثيره على العقلية وأسلوب التفكير ونمط العيش، هذه الجوانب تشابك معها القويري وتعرض لها بالنقد والتساؤل والتحليل طيلة حياته الأدبية.

واتخذ منصة التحليل الإنثروبولوجي لتقييم مسلك تلك القضايا، ففي كتابه «علي مرمى البصر» الصادر عن الدار العربية للكتاب العام 1979، يتساءل عما إذا كان هناك شيء اسمه «العفاريت»، إذ سيختفي التفسير الميتافيزيقي أو الروحي في مقابل القرائن المادية بتعبيره أن الأرواح والأشباح من وجهة نظره ترتبط بحاجيات الإنسان لوضع صور وأسماء دعت الحاجة إليها في فترة من الفترات واستمرت في تواترها حتى أضحت جزءًا من التركيبة الذهنية لديه، ويؤكد في كل مرة سخريته من كل ما هو ميتافيزيقي حتى من الحاسة السادسة معلقًا عليها بالقول «إن تلك الطاقة من الظواهر تندرج تحت عنوان رديء اسمه العلوم الروحية».

وتبقى محاولة منه لتفكيك منظومة التخلف الاجتماعي بنظرة تستكشف بنية التكوين النفسي والفكري, ووجوب اتصالها بالمنجز الاجتماعي, والتطور الاقتصادي، فتناوله للسلوك البشري وفق هذا المنظور يؤكد «أن الأخلاق تصعد مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتصبح أكثر إنسانية».

وفق هذه الرؤية نستطيع الحصول على مقاربة بين القويري والنيهوم من حيث نقاط التقاطع والاختلاف في هذا الاتجاه، فالقويرى يرى ما يراه النيهوم في ضرورة نقد السلوك الاجتماعي بأبعاده الإنثروبولوجية والفلسفية واضعاً التاريخ الطبيعي مقياسًا لذلك، ويختلف مع النيهوم في كون الأخير تجاوز ما هو طبيعي صرف إلى ما هو ديني وتأثيره في تشكيل وعي ومفاهيم فكرية عامة، نراها واضحة في كتاباته خصوصًا في مجلة الناقد بداية تسعينات القرن الماضي.

في كل ما يكتبه القويري عن المرأة يبقى هاجسه الأول العدالة الاجتماعية، وقضية ارتباطها بالعار الذي جاء نتيجة تصورات جعلت من المؤنث عمومًا هو الكائن السالب الذي يجب أن يبقى معزولًا عن الأنظار بحكم السلطة الذكورية لكي تضمن حصانتها من العار، الرجل عبر العادات والتقاليد والفكر المرتبط بفهم مشوه وبعيد عن المغزى الحقيقي للسلوك الإنساني.

وعلى مستوى النقد الثقافي يقترب القويري من العوامل المؤثرة على السلوك الفكري للإنسان الليبي وتمكنها من توجيهه، وهنا نجده أحيانًا يحاول إيجاد تفسير لعجز المثقف الليبي على التأثير في محيطه بقوله «أنه تراجع بسبب فقدانه الثقة بجدوى الفكر وقدرته أي بإلغاء الثقة في حركة الواقع الاجتماعي فقد مل المثقف بطء هذه الحركة وتعقدها وتناقضها الطاحن»، ومع ذلك يظل ينتظر حالة استعادة التوازن، فمثلما يرفض العودة للوراء أو كما يشبهها على طريقة توفيق الحكيم في كتابه «عودة الوعي» بتحديه الظروف بقوله «إذا ما كان للظروف أحيانًا قدرة على الخفق فإن للإنسان قدرة معاكسة، فهو يمتلك طاقة المقاومة والصمود ويمتلك أيضًا الوقت الكافي لإنقاذ نفسه من الانزلاق أكثر فأكثر نحو الحضيض».