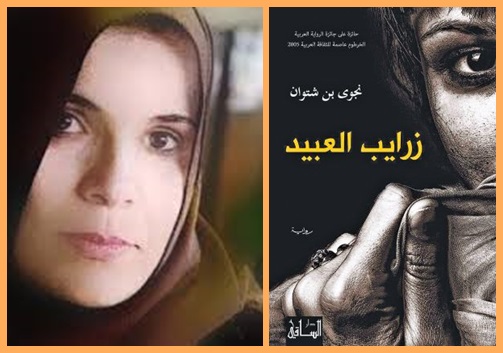

صدمة العنوان

ما إن تطالع عنوان الرواية، حتى يبدأ عقلك بالعمل، لحشد ما يمكنه من صور، وأخيلة، كاشفاً أمامك ماهية المغامرة التي أنت مقدمٌ عليها.

زرايب العبيد، عنوان يكشف الكثير، ويطرح العديد من التساؤلات، فهو عنوان دلالي بامتياز. فـ(زرايب) هي المحكي للعربية (زرائب)، والتي تعني أماكن تربية وحفظ الحيوانات. و(العبيد) هي جمع (عبد)، وهي مضافة للـ(زايب) لغرض التعريف، بالتالي تكون نتيجة الصورة المكونة في مخيلة القارئ، زرائب (الحيوان) لعيش العبيد، أو صورة زرائب (الحيوانات) يسكنها عبيد.

هذه مستوى دلالي أول للعنوان، مستوى دلالي ثاني، وهو مولد نتيجة ملكة التخييل في العقل البشري، توقع عيش العبيد، وحالهم في هذه الزرائب، التي عادة ما تستخدم في الدارجة لوصف الأماكن القذرة وغير الصالحة لحياة البشر، لذا فهي تليق بالحيوان.

زرايب العبيد؛ عنوان صادم بامتياز، يضع القارئ أمام مسؤولية المعرفة، وحقيقة الواقع، وأثر التاريخ الذي مازال يمارس اجتماعياً، كموروث ثقافي وتراثي، تتوارثه الأجيال، وينعكس في الكثير من العلاقات والممارسات الاجتماعية.

أنت الآن، كقارئ، تجاوزت العنوان، ومهيأ بما لديك من أرضية، للدخول لعالم الرواية، وكشف مظانها. فالعنوان وهو يصدمك، يجعلك أكثر انتباهاً لما سيأتي.

رفع الغطاء

وما إن تبدأ في قراءة الرواية، وتقليب صفحاتها واحدة تلو الأخرى، تتكشف لك الكثير من الحقائق، ولنقل؛ إنك مع كل صفحة تطويها ترفع الغطاء أكثر عن حقيقة لم يرد لها أن تكشف.

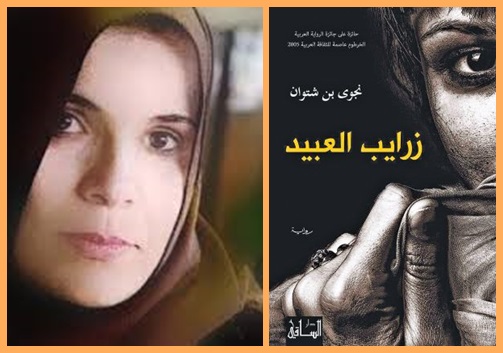

الكاتبة “نجوى بن شتوان” غامرت بالدخول للمنطقة المظلمة من ذاكرة المجتمع، واتخذت ركنا لها، وأضاءت شمعتها، وبدأت الكتابة، بدأت الكشف.

ثلاث مستويات تتحرك فيها الكاتبة في هذا العمل:

المستوى الأول؛ مستوى الرواية. فالرواية بدأت في 2006 لتنتهي في 2016، وهي تسع سنوات من العمل، نضجت خلالها الرواية على مهل، مستفيدة مما تراكم خلال هذه الفترة، وترك الفرصة للشخوص لكي تنضج وللعلاقات أن ترتب وأن تنمو بشكل صحيح.

المستوى الثاني؛ مستوى معرفي. وهو البعد الثاني للحكاية، فهي ليست مجرد أحداث وشخوص، إنها عملية كشف معرفي، تقدم من خلاله الكاتبة حصيلة بحثها، لتقديم هذه الرواية في شكل مشاهد متكاملة البناء من خلال:

رسم صورة واضحة وتفصيلية للمجتمع (مجتمع الرواية).

رسم وتتبع العلاقات بين الشخوص.

البعد التاريخي للحكاية (التأصيل).

الرصيد المعرفي والتراثي للمجتمع.

قاموس تراثي غني بالمفردات.

المستوى الثالث؛ مستوى دلالي. وهو مستوى عملت عليه الكاتبة خلال كتابتها للعمل بداية من العنوان إلى لقطة الختام، وهي تسعى من خلال هذا التكنيك إلى منح القارئ أكثر من قراءة ورؤية، مما يجعله أكثر حرية وممارسة لها، لكن الكاتبة في بعض اللحظات مارست سلطتها، عندما تسمي الأشياء بمسمياتها، فيكون لابد من المرور عبر ذلك الباب.

عـوالــم

تقوم الرواية على العلاقة بين عالمين، عالم الأحرار وعالم العبيد، وكل عالم من هذين العالمين يعيش فيه الناس حياتين.

في عالم الأحرار، هناك الحياة العلنية، التي يمارسها الفرد بشكل يومي، وتتقاطع مع حيوات الآخرين، من أقرباء ومعارف، وأصحاب، وغيرهم. الحياة الثانية، وهي سرية، قد تكون خاصة، وقد تتقاطع مع آخرين في حدود ضيقة، وهي حياة، لا يريد لها الفرد الحر، أن تكون ظاهرة للعيان، لأنه يمارس فيها مالا يستطيع ممارسته في الحياة العلنية.

وفي عالم العبيد، يختلف لأمر قليلاً، فهناك حياة الداخل، وحياة الخارج. فحياة الداخل، هي حياة العبيد داخل السور، سور البيت، وسور المدينة، وهي حياة عبودية مقيدة. أما حياة الخارج؛ فهي حياة العبيد خارج الأسوار، في تجمعات سكناهم خارج المدينة. وهما عالمين صريحين، علنيين.

الملمح الأول، في هذه العلاقة، هو تسمية كل ذوي البشرة السمراء بالعبيد، وإن كان نال حريته، أو تم عتقه، فهو يظل أسير التسمية (عبيد)، وهو ما يعكس درجة التمييز العنصري في ثقافة المجتمع.

الملمح الثاني، هي النظرة الدونية، لهذا المجتمع الذي يعيش خارج المدينة، وعلى أطرافها، بإطلاق مفردة (زرايب) على هذه التجمعات، بما تحمل هذه المفردة من دلالات قاسية، وامتهان.

تأسيساً، سيكون من الصعب على هذين العالمين التعايش الطبيعي، خارج منظمة العبودية، الرِق، إلا في حال دخولها ضمن الممارسات السرية لحياة الأحرار، المسكوت عنها.

لكن “نجوى بن شتوان” أدارت دفة الحكاية بإتقان، بأن عينت نقطة للقاء بين العالمين، عالم الأحرار في شخص “محمد” ابن التاجر الغني، واقعاً تحت تأثير الخمر، في إشارة لغياب العقل، أمام “تعويضة” سليلة العبيد، المدركة والواعية.

ويعكس مشهد، دخول “محمد” محمولاً من قبل “تعويضة” إلى حجرتها، الكثير من الدلالات كمقدمة لما ستسير عليه مجريات الأحداث؛ فدخوله محمولاً، وهو الرجل والحر، في حالة ضعف، من قبل امرأة غير حرة، عبدة، لإدخاله إلى حجرتها، مشهد يرسم دخول “محمد” إلى عالم العبيد، في غياب إدراكه. وما يؤكد هذا الدخول وحتميته، رائحة المكان التي لم تغادره في وعيه وأدراكه الكاملين، ونظرة العطف التي مسحته بها “تعويضة”. كما يرسم هذا المشهد مبكراً، قدر “محمد” الذي سيظل كحر مشدوداً لهذا العالم، و”تعويضة” التي ستظل حياتها على الهامش، وهي تقضي ليلتها عند الباب.

العشق المحرم

كانا إنسانين، لم يكونا حراً وعبدة، أو سيد وأمة، فـ”نجوى” جعلت من علاقة “محمد” و”تعويضة”، غير المعقولة، والمرفوضة، وهذا الافتتان حد الوله، أمراً واقعاً ومعقولاً، ويمكن تقبله، خاصة للقارئ.

فـ”محمد” الحر، وابن التاجر، لم يكن يبحث عن الحب، بقدر ما يبحث عن ذاته، وامتلاكها بعيداً عن سيطرة العائلة التي تقرر كل شيء، وتختار له ما تريد، حتى السكن، الزوجة.

و”تعويضة” العبدة، كانت تريد أن تثبت إنها موجودة، وليست جزء مهملاً من هذا العالم، لا ينظر إليه أحد.

ومن يتتبع طريقة رسم الكاتبة لملامح البطلين، والسرد الذي يحكي القصة، يكشف كيف كان يقف كل منهما على طرفي نهر لا جسر واصل، عالمين منفصلين، لكن لحظة المس، أو لأسمها التجلي، جعلت “محمد” يملك سر السير على الماء، للوصول إلى “تعويضة”.

وكما أبدعت الكاتبة في رسم لحظات اللقاء. كانت تجعل من الأمر أقرب للحظات التي يسرقها عاشقان، إنسانان عاشقان فقط، لا تمييز بينهما، كل يخص الآخر بما يملك من وجد، ضد المحيط الذي كان يعاند هذه العلاقة، ويقف ضدها. “محمد” الباحث عن ذاته، و”تعويضة” الباحثة عن وجودها في تلك اللحظات. هذا جعل القارئ يتعاطف معهما، بالرغم من وجود الفارق الطبقي، بالتالي يقبلها كعلاقة، ويتفاعل معها. خاصة وإن كل منهما كان يبحث عن حريته، فكل من “محمد” وتعويضة” كان عبداً، ومظلوماً.

أبعاد

في هذا الرواية، اشتغلت “بن شتوان” على الزمن، بالاعتماد على وجود المكان وحيويته، مدينة بنغازي، فالتسع سنوات زمن كتابة الرواية، واختمارها، يظهر واضحاً من خلال اعتمادها على حركة الشخصيات، والأحداث.

لغة الرواية تتسم بالسلاسة، وإيقاعها الهادئ، والتي تناسب جو الرواية وانسيابيتها، وكما نعرف “نجوى” كانت اللغة الشعرية تشرق في الكثير من مواطن الرواية، وفي ذات الوقت كانت اللغة ترتكز على الواقعية في مواطن أخرى، وبجرأة.

رسمت الكاتبة شخصيات الرواية ومعالمها بوضوح، وبأسلوب تصويري، أعطى للعمل بعداً مشهدياً، يجعل منها عملاً روائياً صالحاً ليتحول إلى لعمل سينمائي.

القارئ للرواية سيكتشف إنها رواية بنيت على مجموعة من الدلالات، فالخط العام للرواية، توازيه الكثير من الخطوط، التي عولت عليها الكاتبة لخلق عوالم موازية، وطرح العديد من القضايا.

تركز الرواية على أن البشر خلقوا للتعايش مع بعض، وليس للتعايش الطبقي، وأن الفطرة تجعل “مفتاح” الأبيض الحر، فرداً في زرايب العبيد.

في الرواية إشارات كثيرة لقضية المرأة ومعاناتها، فالكاتبة بعرضها للمعتقدات التي كانت تصبغ المجتمع الليبي، زمن الرواية إنما تنتقد بشدة هذا الواقع، الذي مازالت تعيشه المرأة في ليبيا. هذه الخط الذي اشتغلت عليه ال المعتقدات البالية والتقاليد المتوارثة التي تمارس عليها. هذا الخط كان يسير بالتوازي، ينمو ويكبر مع سير أحداث الرواية، عبر تكوين قصص وحكايات فرعية ضمن الحبكة الرئيسية، بالتالي كانت هذه القصص، والتي تصور هذه المعتقدات، ترافق السرد مبثوثة هنا وهناك.

انغلاق المجتمع، وعدم اعترافه بالأخطاء، ومحاولة السكوت عنها، أو حجبها، دون محاولة لحلها، جعل منه مجتمعاً يعاني الكثير من العقد، لا مكان فيه للحوار أو التعبير عن الرأي.