حاورها: عبد الغني بلوط (العمق)

فتحت الروائية اللبيبة عائشة إبراهيم قلبها لقراء جريدة العمق لتحكي مرة بألم عن الحرب في بلادها، ومرة بأمل في يوم جديد يمحو ما مضى من أحزان وآلام. درست عائشة إبراهيم الرياضيات وعملت محررة أخبار في مجال الانتخابات. بدأت بالكتابة المسرحية، قبل أن تنتقل لكتابة الرواية، حيث فازت بعدة جوائز، واختيرت ضمن اللائحة الطويلة للبوكر العربية لسنة 2020.

تحدثت الروائية عائشة عن رؤيتها للرواية، وعن رأيها في التجريب في الرواية العربية، وأيضا عن اختيار شخوصها، ودلالات الأسماء في رواياتها، عن حدود الإبداع في الأدب بين الواقع والمتخيل، عن الكتابة في زمن الحرب، والتي قالت إنها تحتمي بها ضد أصوات القذائف واهتزاز الجدران.

كيف تقدم عائشة ابراهيم نفسها للقراء؟

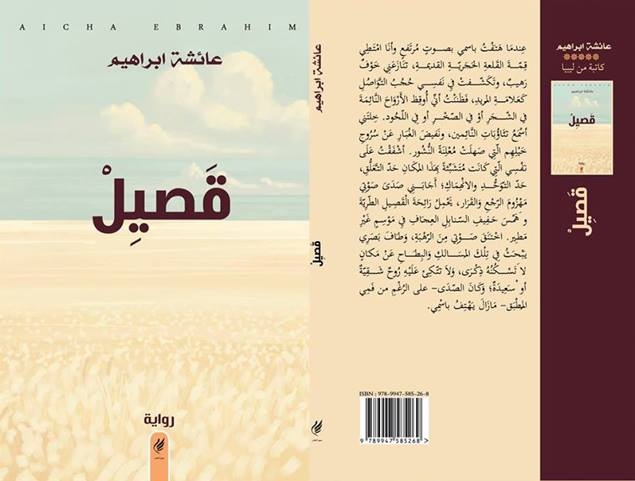

بدايةً، أتشرف بهذه المصافحة الطيبة للقراء الكرام في دولة المغرب الشقيق، وأقول أنني روائية من ليبيا، من مواليد مدينة بني وليد درست الرياضيات في كلية العلوم وأعمل محرر أخبار وتوعية في مجال الانتخابات، تجربتي مع الكتابة جاءت على مرحلتين الأولى شبابية مبكرة عبر الأنشطة المدرسية والمسابقات، وكنت اهتم بشكل خاص بالكتابة المسرحية، وفازت نصّي (قرية الزمرد) بجائزة الدولة كأفضل نص مسرحي خلال العام 1990، ثم توقفت حتى عام 2016، لاستأنف مرحلتي الثانية، بصدور روايتي الأولى (قصيل) وهي التي قدمتني إلى القراء ونالت حظها من الاهتمام الإعلامي والرسائل العلمية و أدرجت ضمن المقرر الدراسي لمنهج السرديات في جامعات ليبية، ثم خلال العام 2019 صدرت روايتي الثانية (حرب الغزالة) التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة بوكر للرواية العربية، ثم مجموعة قصصية بعنوان (العالم ينتهي في طرابلس) 2020 ، ورواية تحت الطبع بعنوان (صندوق الرمل).

رؤيتكم للرواية مختلفة.. ما هي معالمها؟

هنالك خيط رفيع وشديد الحساسية يحدد شكل ومفهوم الرواية، فهي فن مراوغ يصعب الإحاطة بها على المستوى النظري على الرغم من وضوحها الأجناسي من حيث عناصرها وتقنياتها، أحياناً أشعر أن الرواية أشبه بطقس صوفي يرتقي فيه المريد إلى درجة من النورانية تنصهر فيها ذاته وتتوحد مع ذوات أخرى تسكب روحها في العمل، وما لم يتحقق ذلك تصطدم بأنك أمام نص يحمل تجنيس وطابع الرواية، لكنه باهت وخال من التوهج. الرواية ليست شيئاً سهلاً ومتاحاً وليست تجربة شخصية أو حكاية، الرواية احتراق وبحث وتعقب وإنتاج معرفة بطريقة مبتكرة ورفيعة جداً، الرواية وجع وعزلة وتوحد واعتكاف ومخاض، هي حالة من الذوبان العاشق في النص، لذلك تجد أن التحرر منها بعد الانتهاء من كتابتها يقود إلى حالة نفسية قاسية ومرهقة، فكاتب الرواية بعد الانتهاء من كتابتها لا يمكن أن يعود كما كان قبلها، وقارئها أيضاً لا يمكن أن يكون هو نفسه قبل القراءة، الرواية الحقيقية لا بد أن تحدث شرخاً في وعي الكاتب والقارئ، لذلك يظل مفهومي للرواية مقدساً وحميمياً ومتطلباً إلى المزيد من المعايير المتداخلة ذات العلاقة بروح الكاتب.

ماذا يعني لك التجريب في الرواية؟

أنا أفضل وأنا أكتب ألا يكون ذهني منشغلاً بالبحث عن تقنيات التجريب، بل أضع نفسي في التجربة وأحاول اكتشاف إمكانياتي كمن يستوجب عليه أن يتعلم السباحة في المحيط، عليه أن يصنع مهاراته آنياً، بحسب ما يستوجبه الموقف السردي، لكنني لا أنكر سطوة اللغة في اختلاق عوالم جديدة، لطالما كنت مغرمة بسحر الكلمة كوحدة أولية، وموسيقاها وتناغمها مع هارمونيك الجملة أو النص كافة، الكلمة لها قانون جذبها الخاص، وعلاقاتها الترابطية وانسجامها الذي يشبه إلى حد كبير علاقة الترابط الكيميائية بين الجزيئات والعناصر، الطبيعة السيميائية للحروف تفرض نمطاً معينا لبنية النص، وهو الميدان الحقيقي للتجريب، أما فكرة تعدد الأصوات وتمازج الأجناس الأدبية في الرواية، وخلخلة البناء الزمني أو أي ملامح أخرى فأنا لا أجدها حقلاً غنياً للتجريب، وإن كنت لا أفوّت ذلك بحسب مقتضيات السرد.

كيف تختارين شخوصك في الرواية؟

ما دلالات الأسماء في رواياتك؟ في البداية، ومع المخطط الأوليّ للعمل تكون هناك شخصيات رئيسية يتمحور حولها السرد، وباتساع الحبكة وتداخل عناصرها تدخل شخصيات جديدة بشكل تلقائي تفرض نفسها وملامحها وحركتها داخل بيئة السرد، أما عن الأسماء فتلك حكاية أخرى تأخذ حيزاً من التفكير والتأمل، ففي رواية حرب الغزالة التي يفترض أن أحداثها قد وقعت قبل عشرة آلاف عام، خلال العصر الحجري كان البحث عن أسماء توافق ذلك الزمن شيئاً مثيراً وصعباً جداً، لكنه ممتع حين يحشّد الكاتب الإلهام والدلالة السيميائية وسمات الشخصية فتتوحد في اسم يشعر أنه مطابق تماماً للشخصية المتخيلة، فمثلا كنت أحتاج إلى اسم لأطلقه على ملكة قوية ومتجبرة وجميلة، اخترت لها اسم (تندروس) فعندما تقرأ العمل تشعر أنها لا يمكن أن يكون اسمها (إن وجدت في الحقيقة) إلا تندروس، هنالك أيضاً البطل العاشق المحارب، الذي اخترت له اسم (ميكارت). أما النصوص ذات الزمن الواقعي فأنا أختار لكل نص أسماء توافق البيئة والزمان وتطابق الشخصية المختارة.

بين الواقع والمتخيل، ما حدود الإبداع في الرواية؟

في الرواية التاريخية مثلا هنالك ثوابت للواقع لا يمكن تجاوزها، يمكن توظيف الخيال فقط في الفراغات على هامش الأحداث التاريخية، فتصبح تلك المساحة هي محرك السرد والبيئة الخصبة للتساؤلات والإسقاطات النفسية والفلسفية والاجتماعية، ومنطقة تتناسل فيها الحكايات وتتشعب الرؤى والأحداث، أنا أفضل هذا النوع من الرواية لأنها تُعد تحدياً حقيقياً أمام مثالب المباشرة والتنقل في منطقة صعبة محكومة بإطار محدد. أما في روايات أخرى كالنفسية والواقعية أو الفنتازيا أو غيرها هناك براح أوسع للمتخيل ولكن بشكل عام، حدود الإبداع تكمن في مدى القدرة على إقناع القارئ بأن تلك الأحداث المتخيلة قد وقعت حقيقة.

ما هي خصوصية الكتابة في زمن الحرب والكوارث؟

للأسف عشت محنة الحرب بكل تفاصيلها بما فيها من رعب وقلق ثم نزوح، إن مجرد التفكير واستدعاء أحداثها من الذاكرة مثير للتشظي والغثيان، كتبت كثيراً تحت أصوات القذائف واهتزاز الجدران والنوافذ وانتظار الموت في كل لحظة، وما كنت أظنه إلهاماً في ذلك الوقت اكتشفت لاحقاً أنه لم يكن إلا حالة من التمترس في بيئة نفسية موازية كما يتمترس الآخرون في الملاجئ ومراكز النزوح، الآن حين أتذكر تلك الحالة المريعة ينتابني إحساس بأنني لم أكن بوعي كامل، كنت في حالة أشبه بالغياب لتخفيف جرعات الرعب والألم. ولكن بالمختصر أقول أنه حين يكون الكاتب قد بلغ مرحلة التوحد والذوبان في الرواية فإن أعلى أصوات القذائف لن تعلو على صوت أزرار الحروف وهي تشكل عالمه الإبداعي.