عرفته نهاية تسعينيات القرن المنصرم ، عندما كنت أبدل أولى خطواتي في عالم الصحافة الذي دخلته بالصدفة بسبب ظروف ومفارقات إجتماعية وإقتصادية متشابكة ..

كان على نزوعه للهدوء والموادعة ، ذو حضور كثيف لا تخطئه الحواس ، يتنقل بين أروقة ومكاتب الهيئة العامة للصحافة كمن يمتطي بساطا سحريا يتحرك تحته دون أن يكلفه بذل جهد عضلي ..لم يكن كائنا ودودا – بصراحة – لكنه كذلك لم يكن صعب المراس منيعا من التواصل مع الآخرين كقلعة أسطورية تحرسها ” الميدوزات ” ..

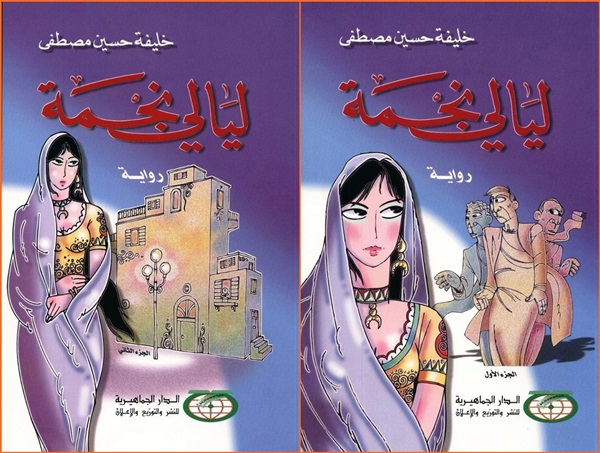

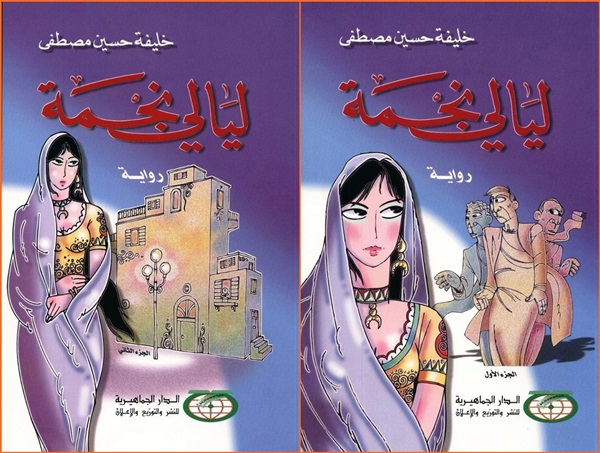

أتذكر أن أول حديث بيننا حول الثقافة والأدب ، دار بسبب مقالة صغيرة نشرتها في الملف الثقافي بصحيفة الشمس الذي كان يشرف على صدوره الأسبوعي في تلك الآونة ..المقالة لم تكن مهمة لكن ما لفت نظره فيها أنها تتحدث عن رواية ” الشطار ” للكاتب المغربي الراحل ” محمد شكري” ..قال لي يومها بقليل من الامتعاض المكبوت بقوة الأدب والحياء اللذين عرف بهما :- مادمت مهتما بنقد الرواية لماذا لا تكتب عن الرواية الليبية والأدباء الليبيين ؟ ..وبشيء من صلف الشباب ووقاحته أجبته :- لأني لم أقرأ رواية ليبية واحدة فيها جرأة ما يكتبه ” شكري”..في اليوم التالي سلمني نسخة – مع إهداء خاص – من روايته التي صدرت حديثا في ذلك الوقت ” ليالي نجمة ” بجزئيها الأول والثاني ..عندما عدت إلى بيتنا في حي العمروص بمنطقة سوق الجمعة ، عكفت على قراءة الرواية لأيام متواصلة بحيث أنني لم أغادر غرفتي إلى أن انتهيت منها ..وفي الأسبوع التالي ذهبت إلى الصحيفة وفي يدي بضعة أوراق دونت فيها ملاحظاتي وانطباعاتي الأولية عن الرواية ..لا أزعم أنه احتفى كثيرا بما كتبت لكنه أفرد لخربشاتي تلك مساحة كبيرة في الملف الثقافي ، وأكثر من ذلك أرسل نسخة منها لصحيفة الزمان اللندنية عن طريق مراسلها في طرابلس السيد عبد الرحمن مطر..

قرابة العشر سنوات مرت على وفاته الآن ، لذلك سأجد الجرأة على الإدعاء أنه كان أحد أساتذتي ، فلطالما ألح علي بالنصح لأترك الصحافة السياسية وكتابة التعليقات وأتفرغ للصحافة الأدبية ، ولطالما أهملت نصيحته لأندم بعد رحيله ولات ساعة مندم ..كان ينصحني من موقع الفنان المثقف وكنت إستخف بنصيحته من موقع الصحفي الشاب الغاضب من عالم لا يحفل بحضوره وأوهامه..

خليفة حسين مصطفى بغض النظر عن تاريخه المشهود في الصحافة الثقافية ومساهماته المرصودة في إثراء الحركة الأدبية والنقدية في بلادنا ، هو نموذج حقيقي للأديب والمثقف العضوي الذي لم يخن طبقته الاجتماعية ومدينيته وقرائه تحت إغراء الشهرة والأضواء ولم يتزلف للسلطة وخطابها الثقافي الرسمي لينتج أدبا لاينتمي إليه وإلى تجربته الحياتية الخاصة .. لم يسكن بجسده منزلا من الطوب في الحي الغربي حيث ولد وعاش طفولته وشبابه ، ويحلق بروحه وخياله في الصحارى والبوادي الخرافية ليشتري رضى وإعجاب المؤسسة ، ولم يزاحم بالمناكب أمام مكتب المسؤول ليكتب ما يندم عليه لاحقا ويتنكر له أو يخجل منه أبناؤه..لذلك لم ينله التكريم وقرارات الإيفاد إلى الخارج في مهام دبلوماسية تمتد لسنوات بل ولعقود كما حدث مع مثقفين وكتاب غيره ..

لقد كتب ليالي نجمة والأرامل والولي الأخير وخطط صاحب المقهى وجرح الوردة ووو.. ولاشيء في ذهنه غير تقديم فن ينتمي إليه ويرسخ قيمته الأدبية وهويته الاجتماعية ، يعكس تضاريس المكان وتفاصيله حتى تتجلى حواري وأزقة وروح المدينة “طرابلس” في الكلمات والحروف والأسطر ، يعيد بناءها حجرا بحجر كمعماري عاشق يمتح من وهج ذاكرة أرهقها الحنين ، يوثق لحياة الفقراء والبسطاء والعاديين وينسج القصص والحكايات من خيوط أوجاعهم وهمومهم ومشاغلهم ..يستعيدهم من الهامش إلى المتن لا ليصنع منهم قادة ووجهاء وأبطال خارقين ، ولكن ليضعهم في مسار موازي للمسار الرئيسي الذي تتشكل مادته من التاريخ المدرسي المكتوب عادة بحبر من دماء الضحايا المسحوقين وبأقلام المنتصرين حصرا ..

في رواية ليالي نجمة تحديدا نجح خليفة حسين مصطفى في تحقيق هذا المسعى ، بلغة وتقنيات سردية عالية ارتقت بنصه – من وجهة نظري طبعا – إلى مستوى العالمية ، حتى من دون أن يضطر إلى تقديم تنازلات في المحتوى والمضمون أو تطعيم نصه بغرائبية مصطنعة لإثارة إنتباه القاريء غير المحلي والصحافة الثقافية الغربية التي تتعامل مع المنتوج الابداعي في العالم الثالث من منظور ” أنثروبولوجي ” على حساب المنظور النقدي الفني ..

لعله وحده أو – للموضوعية – لعله من بين القلة النادرة من الأدباء الليبيين الذين إستطاعوا “تلييب” الرواية دون التورط في فخ التجريب في الشكل والإبتذال في اللغة والسرد ، ومع ذلك لم يحصل على ما يستحق من الإهتمام محليا وعربيا ، ربما لذات السبب الذي تحدث عنه ” ماريو فاراغاس يوسا ” في رسائله إلى روائي شاب ، عندما فصل بوضوح بين قوة الموهبة وأصالة الشغف وبين تحقيق النجاح والشهرة المرتبط أساسا بآليات السوق والدعاية الرأسمالية الموجهة بنوايا سياسية وايديلوجية أو ما يسميه ” يوسا” من باب السخرية – كما أظن – الحظ ..

صحيح أن الراحل عاش حياته فقيرا وغير محتف به إلا من قبل أولئك الذين يعرفون قيمة الذهب حتى من قبل ان تعرضه الفترينات تحت أضواء براقة ..لكنني أؤمن أن جيلا قادما من القراء والمثقفين الليبيين سيصنعون لإسمه ولأعماله الروائية العظيمة صرحا خالدا في الذاكرة الوطنية جنبا إلى جنب السرايا الحمرا وقلعة سبها ونقوش جبال الاكاكوس وأوابد لبدة وصبراتة.

_________________