الاستهلالُ الملخص:

(رحلتان)(1) عنوان كتاب صدر للدكتور الراحل علي فهمي خشيم ينتمي إلى جنسين من الكتابة الإبداعية هما أدب السيرة الذاتية التي توثق الكثير من المحطات المهمة في حياة الكاتب، وأدب الرحلات الذي يعد من أقدم أنواع الأدب التي حفظتها كتب التراث العربي، مسجلة ما شاهده ورصده الكتّاب العرب في أسفارهم ورحلاتهم المختلفة منذ الرحالة العربي الأول “ابن بطوطة” وحتى زمننا الراهن.

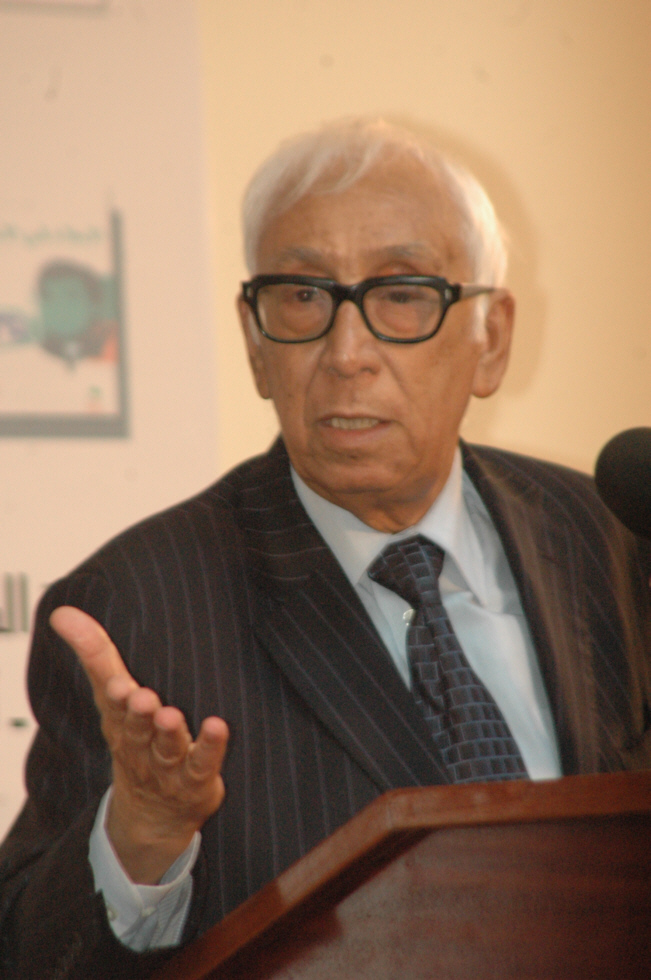

(رحلتان) يتتبع المؤلف في قسمه الأول الذي عنونه (رحلتي مع الصحافة) رحلته الشخصية في مسيرته الصحفية والأدبية وبدايات عشقه للكتابة والرسم والفنون كافة، منذ بروز مواهبه المتعددة ككاتب ورسام ومخرج، موثقاً عدة مواقف في مشواره الصحفي، ومتوقفاً عند العديد من الأسماء والشخصيات التي أسهمت في إبراز تلك المواهب، وصقل أفكاره وظهور شخصيته في عالم الأدب والفكر والصحافة انطلاقاً من مدينة الميلاد والنشأة الأولى (مصراته) وحتى وصوله إلى مراتب متقدمة على مستوى الوطن الليبي والعالم العربي بشكل أوسع.

أما القسم الثاني من الكتاب والذي جاء بعنوان (حتى إذا بلغ مغربَ الشمس) فهو توثيق لرحلتين خارج ليبيا قام بهما المؤلف، الأولى إلى المملكة المغربية صحبة عدد من رفاقه وزملائه الأكاديميين والأدباء، والثانية بمفرده إلى دولة كوبا في قارة أمريكا الشمالية، لحضور مؤتمرين علميين في مجال تخصصه الفكري، فاختار أن يسجل انطباعاته ومشاهداته خلال هاتين الرحلتين القصيرتين بلغة اتسمت بالعذوبة والتشويق والإمتاع، فارتقت بالنص السردي إلى مصاف العمل الأدبي المشوق وتعالت به عن السطحية والتقريرية المباشرة والرتابة السردية المملة.

وتسلط هذه الورقة الضوء على القسم الثاني من الكتاب المتعلق بالرحلتين خارج ليبيا إيماناً باهمية أدب السفر والرحلة في حياتنا الثقافية والتاريخية وما يجب أن يحظى به من اعتناء، وذلك لعظيم إسهاماته وإضافاته الثرية على مستوى الكاتب من حيث إظهار جوانب من سيرته الذاتية، وكذلك تقديم العديد من المعارف والمعلومات والتجارب للقاريء الفرد أو المجتمع الثقافي والتاريخي بشكل أشمل وأكبر.

أولاً: الفكرة:

بقدر ما يمثل كتاب (رحلتان) إضافة سيرية ومشاهدات جميلة ممتعة فإنه لا يعد بدعاً في جنسه أو رائداً في مجاله، وإنما يوطن أهمية فكرته التي تأسست على استمرارية الكتابة على ذات النهج الذي ابتدعه الرواد السابقون في توثيق رحلاتهم وأعمالهم ونقل تجاربهم، وتقديم خبرات معرفية ثرية. ففكرة الكتاب ترجع إلى عهود قديمة سجل فيها الإنسان محطات مهمة من مسيرة حياته وسفرياته وأهداها للمجتمع للتعريف بدوره، وترك بصمة هويته الخاصة، وتوفير علامات وإضاءات لمن يسير على ذات الدرب من بعده.

وفي هذا الاطار استطاع المؤلف الدكتور علي فهمي خشيم في كتابه (رحلتان) أن يترك بصمة واضحة في مجال أدب الرحلة تضاف إلى ليبيين آخرين سبقوه، وعبدوا مسيرة الرحلات الأدبية بشتى صنوفها، وليصبح أثره السردي في العصر الحديث لبنة أخرى، وامتداداً للراحل الهادي إبراهيم المشيرقي الذي نقل لنا مشاهداته في كتابه الشيق (اليابان بلد السحر والجمال: مقتطفات من مذكرات مشاهدات ليبي في رحلة سياحية حول العالم)(2) كأول ليبي يضع خطواته على أرض اليابان سنة 1957م في زيارة استغرقت عشرة أيام، وكذلك رحلة الأستاذ محمد أحمد وريث إلى مملكة فطاني الإسلامية جنوب تايلند في شرق آسيا التي نقلها في كتابه (فطاني: ثورة مجهولة تواجه المستحيل)(3) الصادر سنة 1978م لتسليط الضوء على كفاح المسلمين في ذاك الإقليم، وأيضاً ما سجله الدكتور محمد سعيد القشاط في رحلته (من ظفار إلى الساقية الحمراء)(4) التي أصدرها بهذا العنوان سنة 1973م، وكذلك (يوميات مغربية)(5) للأستاذ عمار محمد جحيدر التي أصدرها سنة 2010م حول رحلته العلمية للمملكة المغربية لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً بداية من 24 مايو 1989م إلى 19 يونيو 1989م.

ولم تتأخر المرأة الليبية عن الإسهام في أدب الرحلات منذ أن كتبت الراحلة خديجة عبدالقادر الشريف، شقيقة الشاعر الكبير الراحل علي صدقي عبدالقادر، مذكراتها عن فترة تدريبها في العاصمة البريطانية لندن التي وصلتها بتاريخ 6 أغسطس 1961م وأمضت بها سنة كاملة، ثم نشرت لاحقاً مقالات توثق تلك الفترة بجريدة “طرابلس الغرب” في أعدادها الصادرة بداية من تاريخ 11 نوفمبر 1962م وحتى 7 يوليو 1963م بعنوان (ليبية في بلاد الإنجليز: انطباعاتي عن بلاد الثلج والضباب والتقاليد “أليس في بلاد العجائب”) والتي جمعت وصدرت سنة 2010م في كتاب بعنوان (ليبية في بلاد الانجليز)(6)، وغيرها من إصدارات الرحالة الليبيين التي وثق بعضها الدكتور جمعة أحمد الزريقي في مقالته القيمة (أضواء على بعض الرحالة الليبيين)(7).

ولكن ما يمنح هذه الاستمرارية تميزاً وفارقاً هو أن الدكتور علي فهمي خشيم طرزها بأسلوبه التعبيري الشيق والوصفي الخلاب متأسساً على ثراء وقوة قاموسه اللغوي، واتساق سرده للأحداث والمشاهدات، ونقل انطباعاته وبعض مقارناته حولها، ودقته في رصده للوقائع والأحداث. ويعرّف المؤلف كتابه (رحلتان) في مستهل مقدمته قائلاً (هما رحلتان … استغرقت إحداهما أغلب سنوات العمر ولم تدم الأخرى أكثر من عشرة أيام)(8). ويمضي شارحاً بكل تواضع (بدأتْ الأولى مع بداية طلب العلم، حين ولجتُ باب مدرسة مصراته الإبتدائية المركزية، وشرعت خطواتي المتعثرة تنطلق في الطريق الطويل .. ولم تبلغ النهاية حتى الآن) (9). ويواصل توضيح علاقته بالعمل الصحفي وقصة توثيقها في كتاب فيقول مخاطباً قارئه (رأيتً أن أسجل رحلتي معها في مقالاتٍ كنتُ أنشرها في صحيفة “الجماهير” المصراتية تحت عنوان “هدرزة” ثم ها هي تضم بين دفتي كتاب عل في ما ستقرأه -إن فعلت- نفعاً بطريقة أو أخرى.) (10)

وأما حديثه عن الرحلة الثانية التي كانت خارج ليبيا فيورده مرتبطاً ومقارناً بالأولى قائلاً (وإذا كانت هذه الرحلة الأولى قد استمرت معظم العمر – كما قلت – فإن الرحلة الثانية لم تستغرق سوى عشرة أيام .. فقط ليس غير! ومع هذا فقد رأيتُ أثناءها ما أحسبُ أنه يستحق التقييد، إما ملاحظة لما شاهدتُ أو حديثاً عمن قابلتُ، نشرته في صحيفة “الشمس” على حلقات بعنوان “حتى إذا بلغ مغربَ الشمس”..)(11).

والرحلة الثانية تجمع جزءين، الأول يتعلق بسفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في ندوة (المشروع الحضاري العربي) التي نظمها المجلس القومي للثقافة العربية، وهي كما يصرح عنوانها تناقش موضوعاً عربياً فقط يشمل الفكر والسياسة والأدب والاجتماع، بحضور وفود عشرة دول عربية دون مشاركات أخرى. أما الشق الثاني فهو يتعلق برحلته إلى جزيرة كوبا للمشاركة في المؤتمر العالمي الذي نظمه الاتحاد الوطني لمحاميّ كوبا حول (الدستور والديمقراطية وأنظمة الحكم) وهو موضوع دولي سياسي وقانوني شاركت فيه دول من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بينما ليبيا كانت هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيه.

ورغم أهمية جميع البيانات التي تضمنها الكتاب حول هذين الحدثين العربي والعالمي فإننا نلاحظ أن الدكتور علي فهمي خشيم غفل عن ذكر تاريخ هاتين المناسبتين أو الرحلتين رغم إشارته إلى أن فعاليات الندوة كانت خلال شهر “الحرث” أي “نوفمبر” عند تعرضه لعطلة (المسيرة الخضراء) في المغرب لكن دون أن يحدد السنة (أخبرتني الدكتورة سالمة عبدالجبار أحد رفاق الدكتور علي فهمي خشيم في رحلته إلى المغرب أنها كانت سنة 1993م)، وكذلك تفتقد مقدمته الاستهلالية التي صدّر بها كتابه (رحلتان) تاريخ كتابته أو إنجازه للكتاب، وهو أمر يبدو غريباً على باحث اختص في النقد والتصويب والتنظيم والتدقيق الصارم الشديد.

ثانياً: اللغة والأسلوب:

تتجلى عذوبة وبلاغة اللغة منذ العتبة الفرعية التي وضعها المؤلف وسط الكتاب عنواناً لقسمه الثاني المتعلق برحلتيه القصيرتين خارج ليبيا (حتى إذا بلغ مغربَ الشمس) وهو تناص قرآني جميل مقتبس من سورة الكهف (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا* فَأَتْبَعَ سَبَبًا* حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا)(12)، وقد وظَّفه المؤلف لإعلاء شأن السرد، وإبراز عمقه الثقافي، وتعالقه مع روابط دينية وإبداعية متنوعة تمنحه زخرفة وجمالاً وبلاغةً، وتفتح مدارك العقل لمزيد التأمل والتدبر وحتى عقد بعض المقارنات.

وقد ألقى موضوع الندوة العربية في المغرب (المشروع الحضاري العربي) بظلاله الواضحة على ما سجله الدكتور علي فهمي خشيم في رحلته إليها، فظهرت زاخرة بالمواضيع والمناقشات الفكرية والأدبية والفلسفية التي تتناول مواضيع تحديات الحداثة بجميع أوجهها الفكرية والمادية التي تواجه الهوية والثقافة العربية، وكذلك تداعيات الأحداث السياسية التي تهدد الوطن العربي مثل قضية لوكربي، حرب الخليج، اتحاد المغرب العربي، اتفاقيات السلام، مفاوضات مدريد بين الفلسطينين والاسرائليين، أحداث الصومال، البولوساريو والصحراء الغربية، قرارات مجلس الأمن ضد العراق وليبيا وغيرها. أما رحلته إلى كوبا فإن جلّ مواضيعها كانت في إطار محاور المؤتمر الدولي حول (الدستور والديمقراطية وأنظمة الحكم) وبالتالي هيمنت عليها النقاشات السياسية البحتة مع بعض المشترك والمتداخل بينها والقانون والأنظمة الاقتصادية. ولذلك فإن أبرز ما سجله المؤلف في هذا الجانب هو أفكار وحوارات حول الوضع الاقتصادي لدولة كوبا وتداعيات ندرة العملة الصعبة (الدولار) على مناحي الحياة المعيشية فيها، ومن خلال ذلك برزت مصطلحات الماركسية/اللينينية، والماركسية/الكاستروية والنظام الاشتراكي والرأسمالية والاستعمار والامبريالية وغيرها.

وإذا كانت كتابة السيرة الذاتية لا تختلف كثيراً عن تسجيل مشاهدات الرحلات، إلاّ أنها تُعْنَى بشخصية الكاتب السارد ومسيرة حياته، بينما الكتابة عن السفريات والرحلات تبدو أوسع وأشمل لأنها تسلطُ الضوء على معالم المكان ووصفه وتاريخه وجمالياته بالإضافة إلى الشخصيات والأعلام المتقاطعة معه، وكلاهما يشتركان في الأسلوب التعبيري وهو النثري المتأسس على غزارة السرد وعذوبة اللغة وسلامتها النحوية، ووضوح عباراتها وابتعادها عن غموض المفردات الموغلة في الغرابة أو المستوردة من ألسن أجنبية أخرى، وكذلك ثراء القاموس اللغوي وخلوه من التكرار الممل لنفس الكلمات والعبارات والابتعاد عن التخيل والاقتصار على الواقعي المشاهد. وهو أسلوب يتسع دون أدنى شك لاستضافة معظم الأجناس الأدبية الأخرى كالشعر والقصص والتراث والأغنية والحكايات والأساطير وعلوم التاريخ والجغرافيا مع إفساحه براحاً لعقد بعض المقارنات بين الجوانب المشتركة في الجنسين أحياناً، وإطلاق الأسئلة الفكرية من خلال تلك المقارنات وتركها مفتوحة أمام القاريء لمزيد التأمل والتدبر والتفكر.

وباعتماد هذه الأسس والمعايير الفنية للكتابة في أدب الرحلات وإسقاطها على كتاب (رحلتان) للدكتور علي فهمي خشيم يتضح لنا جلياً مستوى التوافق الكبير معها، ونجد أنفسنا أمام نصٍّ سردي وصفي ترتدي فيه اللغةُ ثياباً زاهية، فتحتضن الجمل والتعبيرات الكثير من المفردات الجميلة والالتقاطات المبهرة، التي تميزت بالفطنة والنباهة وسرعة البديهة، والسردية البسيطة المفعمة بالكلمات الشاعرية الرقيقة، والمزدانة بنفحات من السخرية الهادئة والهادفة مثل تساؤله (وما الفرق بين أسعار النفط وأشعار النفط؟ مجرد ثلاث نقط)(13) غايتها توطين البهجة والانبساط في النص، وهو ما يوحي باستمتاع المؤلف برحلته وسط أجواء حبية مكللة بدفء الرفاق وموضوعية الفكر وتنوع الحوارات وتداخلها.

ولا شك بأن كلَّ ذلك أضفى مسحة أدبية مشوقة على نص الكتاب الذي استقبل بين ثناياه بكل ترحاب مفردات اللهجات العربية (الليبية والشامية والمغربية) بقبول وامتزاج وأريحية تعاضدت مع الفصحى لتقريب الصور المشاهدة والمعاني الدلالية وتوضيح الأفكار المتبادلة، لتسهيل الفهم والاستيعاب على الرفاق العرب المتحاورين في مجالات الفكر والفلسفة والسياسة والأدب، (قال محي الدين صبحي: شو هالحكي؟ أنا ما عم باعرف شو ياللي صاير بها الأمة هاي ليام..)(14) و(الدنيا هانية، هكذا يقول لك المغربي إن سألته عن الحال)(15) (باهي، على بركة الله!)(16)، و(زوقه و”تكمه” بشكل مليح)(17).

كما أن الأسلوب السردي الممتع لم يخلو من استحضار الأمثال العربية بين مقاطعه سواء الفصيحة (اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب)(18) أو العامية (ما بعد فاس ناس)(19). وكذلك بعض كلمات الأغاني العربية للفنان الموسيقار محمد عبدالوهاب الذي يستحضره وهو يصعد القطار فيقلد صوت عجلاته قائلاً (دق .. دربق .. دق .. دربق .. توووت! والوقت يجري “نازل وادي طالع كوبري” على رأي محمد عبدالوهاب.) (20)

وليست الأغاني واللهجات العربية فحسب ما يضمنه المؤلف كتابه، بل حتى بعض مفردات الألسن الأعجمية باللغات الانجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية التي أسكنها نصه فظهرت في تناغم هارموني رشيق يتمم الصورة العامة للمشهد الوصفي وينصهر في السياق الشكلي والموضوعي للسرد مثل (قال جورج في الفرنسية تسمى الأم أي الوالدة mere ويسمى البحر mer. ليس هذا في العربية. قلتُ: بل هناك. البحر في العربية يسمى أيضاً “اليم” وهذا ما يطابق “الأم” إن شئت. قال: يا الله ! هاللغة شو بحر كبير! قلتُ مردداً أغنية فيروز الشهيرة: شايف البحر شو كبير .. )(21). كما نجده يدوّن الحوار الأسباني ويكتبه بحروف عربية مندمجاً في متن النص مثل (بونوس دياس سنيور. تاكسي سينيور؟)(22) و(كان لابد من أن استسلم ليد أحد الجاذبين وألملم شعث كلمات أسبانية للتفاهم “إمباخادا دي ليبيا” قلت له. فأجاب: “سي سنيور إمباخادا دي ليبيا”..)(23)

كما كان الشعر بمختلف أشكاله حاضراً في العديد من الأحاديث الودية المحتفية بالشعراء وعشاقه ومحبيه وقصائد الحكمة والتعجب والتهكم مثل بيت المتنبي:

أَغايَةُ الدينِ أَن تُحفوا شَوارِبَكُم يا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِها الأُمَمُ(24)

وكذلك الأسئلة الفكرية المنهمرة كالسيول العارمة وهي تصفع الوجود العربي والفكر الإنساني بالعديد من المواجهات والمجادلات العميقة الغاضبة والهادرة بروح عربية غيورة كما يصدح بها (أيُّ “مشروعٍ حضاري عربي”؟ وما معنى هذا الكلام؟ وما الغاية منه؟ بل وما الفائدة منه وسط هذا الخضم الهائل من التغيرات والتبدلات والتقلبات؟ وماذا يمكن للعرب أن يفعلوا وهم تنهش أطرافهم وأكبادهم، وينهش بعضهم بعضاً؟ وما دور علماء العرب ومثقفيهم في هذه الأيام السوداء؟ وهل ثمة أمل لهذه الأمة بعد أن كان ما كان وما هو كائن، والذي سيكون؟ أسئلة كثيرة. وأجوبة متعددة. وأحياناً .. لا جواب.)(25)

أما الحوار الثنائي فقد ظهر في بعض أركان النص مؤدياً وظيفته المعرفية والتشويقية وإن ظل قصيراً ومتنوعاً متبايناً حسب سياقاته ومناسباته وأطرافه:

(“بونوس دياس سنيور”

هكذا غردت عصفورة سمراء كوبية كانت ترافقنا.

“نهارك طيب .. يا صغيرتي. أتتحدثين الانجليزية؟”

“نعم يا سيدي. بطلاقة. فأنا في السنة النهائية من دراستي لها”.

“عال. ما فيش مشكلة إذن!”) (26)

لقد جاءت اللغة في (رحلتان) لوحة تشكيلية زاخرة بالألوان والأطياف المتعددة والخطوط المستقيمة المتوازية والمتقاطعة والمنحنية والدوائر المتداخلة فبدت رقراقة عذبة وانسيابية غاية في الجمال والتشويق والجاذبية، زادتها مطرقات الأسئلة الاستفزازية والفكرية وأسلوب السرد المشوق وتعالقه مع الواقع باستدعاءاته التاريخية الماضوية إمتاعاً وجاذبية وانبهاراً وهذا بلا شك ليس بغريب على المؤلف الراحل أحد فرسان لغتنا العربية.

ثالثاً: الشخصيات:

يقدم لنا كتاب (رحلتان) للدكتور علي فهمي خشيم انطولوجيا متنوعة من أسماء الشخصيات الليبية والعربية والأجنبية التي قابلها أو ذكرها المؤلف في سياقات مختلفة. وقد جاءت أغلب هذه الشخصيات مرتبطة مع الحدث أو الموضوع الذي يطرحه. ففي المغرب حين كان موضوع الندوة (المشروع الحضاري العربي) نجد الشخصيات ذات العلاقة بالفكر والفلسفة والتاريخ والثقافة والأدب والشعر بداية من رفاقه الثلاثة في الرحلة الأديب علي مصطفى المصراتي والدكتور المبروك القايد والدكتورة سالمة عبدالجبار، ثم من قابله من الزملاء والأصدقاء مثل جورج طرابيشي ومحي الدين صبحي وهاشم صالح، وغيرهم ممن تحدث عنهم أو تناول بعضاً من نتاجهم الفكري والأدبي أو أشار إليهم مثل جان بول سارتر وسيغموند فرويد، ومحمد عابد الجابري، والدكتور خليفة التليسي والدكتور سعدون السويح والفنانة التشكيلية المغربية خديجة طنانة والشاعر أبوالطيب المتنبي وأبوتمام والشاعر الإيطالي بيرانديلو وكثيرين أخرين.

وإذا كانت شخصيات الرحلة المغربية جلها من ذوي الاهتمامات الفكرية والأدبية فإن الرحلة الكوبية كان الحضور فيها للشخصيات السياسية في معظم أحداثها مثل الدكتور فيديل كاسترو الرئيس الكوبي، وجمال عبدالناصر، ونهرو، وتيتو، وبن بلة، وماو تسي تونغ، ولوموبا، وسوكارنو، وأمين المكتب الشعبي أحمد جرّود، وعضو المكتب حسن اللبيدي، وكلاوديو راموس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والمسؤول عن منطقة الشمال الإفريقي بوزارة الخارجية الكوبية، ولويس سيسا ديلمانتي مدير مركز دراسات أفريقيا والشرق الأوسط. ومع هؤلاء برز الدكتور إبراهيم الزروق الشريف والطالب الليبي الدارس في كوبا جمال أبوعجيلة المتخصص في علم المكتبات.

وحظيت شخصيتان تاريخيتان باهتمام خاص من الدكتور علي فهمي خشيم حين زار بيتيهما في كل من المغرب وكوبا، وهما عالم الإجتماع ابن خلدون، والأديب الأمريكي همينغواي. فعند زيارته لمدينة فاس القديمة وجولته في أزقتها الضيقة وشوارعها وتأمل بنيانها وتصميماتها ومعايشة نبض الحياة فيها يقول (نصل بيتاً أشار الدليل إلينا عنده بالوقوف .. إجلالاً. قال: هذا البيت، في الدور الثاني، كان يقطنه عبدالرحمن بن خلدون. في هذا البيت عاش رائد علم الإجتماع العظيم وكتب. هل يمكننا الدخول؟ كلا .. ففي هذا البيت تحيا أسرة ربما لم يسمع أهلها عن ابن خلدون ولا يعرفون من كان ابن خلدون ولا يدرون في بيت من يعيشون) (27).

بينما يصف دخوله لبيت هيمنغواي بقوله (ما شاء الله! إذاً هنا كان يعيش همنغواي؟ قطعة من الجنة. حديقة غناء تصدح فيها الأطيار، وأزاهير تتماوج، وحوض سباحة فاخر، وقاربه الذي كان يعتلي به أمواج المحيط لايزال في مكانه. وأربعة قبور تعلوها شواهد بأسماء: نيرون، إليندا، نيجرتا، وبلاك. تظللها شجرة باسقة. وحين سألتُ الدليلة عنها قالت: كلاب همنغواي العزيزة، وقد جاء بهذه الشجرة الوحيدة من نوعها في كوبا كلها من .. الهند، خصيصاً لها. أما الكلب الرابع “بلاك” فهو “شهيد” من شهداء الدكتاتور كوبا الفظيع .. بتيستا .. قتل غيلة، انتقاماً من صاحبه الذي كان يعارض طغيانه. لكن همنغواي كان أمريكي الجنسية ولم يكن الطاغية يجروء على المساس به، فدبر مكيدة لقتل الكلب العزيز. تذكرتً المثل الليبي الذي يقول: “لا تضرب الكلب حتى تعرف سيده”)(28). ويضيف (مضينا نجوس خلال المنتجع. فهذه التسمية الصحيحة لبيت الكاتب الكبير. هذا جناحه وأهله “تزوج همنغواي أربعة مرات .. دون حساب ل”ما ملكت أيمانكم!”. وهذا مكتبه .. جناح آخر مرتب منضد. “ممنوع الدخول” نطل من النافذة فنرى مكتبة صغيرة وزجاجة وبضعة كؤوس .. فقد كان سكيراً جيداً جداً، رحمه الله، وخفف عنه التراب الثقيل! ومنضدة للكتابة وبضعة أقلام رصاص. وكان بابا همنغواي يكتب بالقلم الرصاص ويعيد ما كتبه مرات، ويروى أنه أعاد صوغ الصفحة الأخيرة من روايته “وداعٌ للسلاح” ست عشرة مرة. بهذا صار كاتباً واستحق أن ينال جائزة “نوبل” للآداب.) (29)

الكوبيون الليبيون:

ومن بين الشخصيات التي يلتقيها المؤلف وتقدم اكتشافا مهماً عن أصول بعض سكان كوبا من الليبيين المهاجرين إليها هو الأستاذ علي القماطي الذي يعرفه الدكتور خشيم بقوله (علي القماطي. بالمناسبة. صديق قديم عرفته يوم كان أميناً لمجلة “الثقافة العربية” .. وهو الآن يقوم ببعض الدراسات في تلك المنطقة النائية وله صداقات وعلاقات أتاحتها له إجادته للإسبانية وروحه المرحة النشطة)(30) وقد أكدت تلك الشخصية بأنه (منذ سنوات قامت السلطات الكوبية بمسحٍ شاملٍ لأصولِ مكونات سكان كوبا وأعراقهم، ونشرت دراسة مطولة مفصلة رأيتُ فيها أنه كان في أوائل الخمسينيات من جملة السكان اثنان وأربعون مواطناً من أصلٍ ليبي. من أين جاءوا؟ متى جاءوا؟ ماذا حدث لهم؟ أين هم الآن؟ لا أدري)(31)

ويتحدث الدكتور على خشيم عن نسخة لتلك الدراسة استلمها من الأستاذ القماطي بطرابلس مترجمة إلى العربية طبعها “الاتحاد العربي في كوبا” وترجمها “فريق الترجمة الكوبي التابع للجنة التنفيذية لمجلس الوزراء” نقلاً عن الأسبانية، بعنوان (مقاربة دراسة الهجرة العربية إلى كوبا “1902-1926”)، من تأليف المجازة غلاديس بيردومو لورينو، مكتب المعلومات والتوثيق/هافانا 1992م، ويذكر أنه ورد بالصفحة التاسعة منها إحصاء السكان الذي تم في كوبا سنة 1953م متضمناً الكثير من المعلومات حول المواطنين الأجانب المقيمين في كوبا والمهاجرين، وبيّن أنه يعيش في كوبا (42) إثنان وأربعون مواطناً من أصول ليبية ضمن مهاجرين عرب آخرين.

وحول السؤال: كيف هاجر أولئك الليبيون إلى جزيرة كوبا ومتى وصلوها واستقروا فيها؟ يقول الدكتور خشيم (إن المعلومات تنقصنا، والأرجح أنهم، أو أباؤهم، جاءوا عن طريق ما عرف باسم “الهجرة غير المباشرة”، أي أنهم لم يذهبوا مباشرة من أرض الوطن، وإنما عن طريق بلد ثالث هو على الأرجح تركيا التي أسهمت بالعدد الأكبر من القادمين) (32).

الخاتمة:

يوفر كتاب (رحلتان) للدكتور الراحل علي فهمي خشيم وجبة معرفية وفسحة من البهجة والمتعة من خلال التجول بين فقراته التي وصلت إلى أربعين فقرة لخصها في خاتمة مكثفة وشاملة، مطرزة كعقد منقوش بيد أمهر الصناع يقول فيها (المطر. الحضارة. القطار .. هاهاها .. البلبوش .. نعم. لا. مستحيل. الطالعة الكبرى. الأتاي. النارجيل. الثورة. مكر مفر مقبل مدبر. توووت. الإشتراكية. يفرن. بحر الظلمات. الحرية. مرحباً. الطيور. البوابة رقم عشرة. سينيور. وخا. تباكو. باهي. المقاومة. شو هالحكي؟ الأمة. سيدي الرئيس. همنغواي. خيرها في غيرها. الأمل. يالالالي. تفضل. مع السلامة. فرويد. الديمقراطية. الصنوبر. سامبا. تك تك تك. السكر. الجلابة. بونوس دياس. السحاب، وعليكم السلام. يا وابر قلي. أريوس. نقطة نظام.. توريزمو!)(33)

وهو يؤكد بهذه الفقرة الايقاعية الجامعة أن الكتابة السردية فن يزخر بالعديد من الأساليب المتداخلة والمنفتحة على اللغات والألسن واللهجات الأخرى والأجناس الأدبية المختلفة، كما أن تدوين أحداث ومشاهدات السفر والرحلات يضيف الكثير إلى المشهد الأدبي والثقافي، ويقدم معارف ومعلومات وتجارب مهمة، وقد عانقتُ هذا الكتاب بكل شغف وتعلق، لما لمسته فيه من فوائد عظيمة، ودروس كثيرة، واستفزاز لذيذ هز كياني، وحرّك ذاكرتي، ونبهني إلى تكاسلي وعدم اهتمامي بتسجيل وتوثيق رحلات سفرياتي التي زرت فيها (25) خمسة وعشرين دولة توزعت على قارات أفريقيا (تونس، مصر، الجزائر، المغرب، غانا، تنزانيا) وآسيا (الهند، الصين، ماليزيا، تايلند، سينغافورة، الإمارات العربية المتحدة، سوريا، السعودية) وأمريكا الشمالية (ولايتي: بنسيلفينيا وشمال كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية) وأوروبا (مالطا، اليونان، قبرص، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، فرنسا، سويسرا)، مع بضعة سنوات قضيتها في بريطانيا للدراسة بإحدى جامعاتها، بالإضافة إلى رحلتي الحجازية السعودية لتأدية فريضة الحج بكل ما شهدته كل تلك الرحلات من مسرات وتحديات. وأثناء قراءة (رحلتان) عصف بي سؤال مستفز يقول: هل أخوض هذا التحدي الذي طوقني بها كتاب (رحلتان) لأجاريه وأنسج على منواله فأدون تلك الرحلات المكتوبة في ذهني والمسجلة أحداثها في ذاكرتي، بكل ما يتوفر لدي من وثائق رسمية ورسائل إخوانية وصور حولها، وهي بلا شك تمثل حصيلة من تجارب ومعلومات وأخبار ولقاءات وطرائف؟

فتحية للأديب الراحل الدكتور علي فهمي خشيم ورحمات عليه وهو يرقد في مسكنه، والذي سيظل، حتى بعد رحيل جسده، يعلمنا وينبهنا، ونهتدي بأفكاره وآثاره التي لن يخبو بريقها وإشعاعها الوضاء في عوالم وفضاءات الحياة الأدبية والعملية.

الهوامش:

(*) ورقة قدمت لندوة الدكتور الراحل علي فهمي خشيم التي يقيمها مجمع اللغة العربية بطرابلس خلال يومي 19 و20 ديسمبر 2021م.

(1) رحلتان، علي فهمي خشيم، دار الرواد، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 2009م

(2) اليابان بلد السحر والجمال: مقتطفات من مذكرات مشاهدات ليبي في رحلة حول العالم، الهادي إبراهيم المشيرقي، المطبعة الحكومية، طرابلس الغرب، الطبعة الأولى، 1957م

(3) فطاني: ثورة مجهولة تواجه المستحيل، محمد أحمد وريث، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 1978م

(4) من ظفار الى الساقية الحمراء، محمد سعيد القشاط، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1973م

(5) يوميات مغربية، عمار محمد جحيدر، منشورات شؤون ثقافية، 2010م

(6) ليبية في بلاد الانجليز، خديجة عبدالقادر، منشورات شؤون ثقافية، 2010م

(7) من كتب الرحلات الليبية، جمعة محمود الزريقي، مجلة الرفقة، العدد 10، الصيف 1372 ور.

(8) رحلتان، مرجع سابق، ص1

(9) المرجع السابق نفسه، ص 2

(10) المرجع السابق نفسه، ص 2

(11) المرجع السابق نفسه، ص 2

(12) القرآن الكريم، سورة الكهف، الآيات 83-85

(13) رحلتان، مرجع سابق، ص102

(14) المرجع السابق نفسه، ص 93

(15) المرجع السابق نفسه، ص 97

(16) المرجع السابق نفسه، ص 104

(17) المرجع السابق نفسه، ص 101

(18) المرجع السابق نفسه، ص 94

(19) المرجع السابق نفسه، ص 95

(20) المرجع السابق نفسه، ص 95

(21) المرجع السابق نفسه، ص 91

(22) المرجع السابق نفسه، ص 140

(23) المرجع السابق نفسه، ص 141

(24) المرجع السابق نفسه، ص 92

(25) المرجع السابق نفسه، ص 89

(26) المرجع السابق نفسه، ص 149-150

(27) المرجع السابق نفسه، ص 113-114

(28) المرجع السابق نفسه، ص 159

(29) المرجع السابق نفسه، ص 159

(30) المرجع السابق نفسه، ص 152

(31) المرجع السابق نفسه، ص 152

(32) المرجع السابق نفسه، ص 152-153

(33) المرجع السابق نفسه، ص 172-173