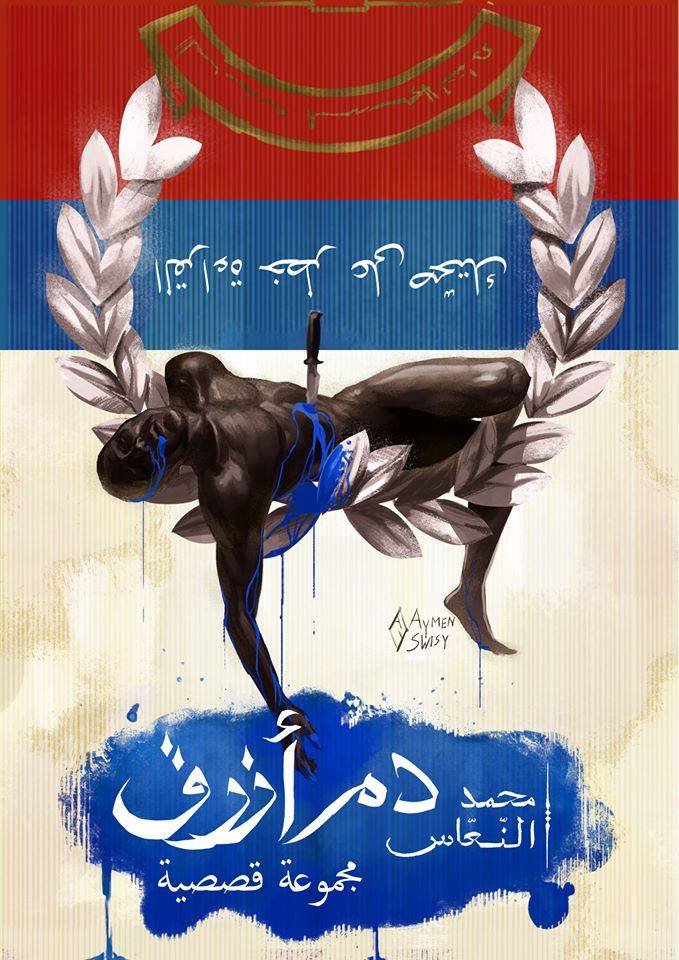

(في “دم أزرق” لمحمد النعَّاس)

مثل لاعب شطرنج مُراوغ، يدفع الكاتبُ – على رقعة أحد النصوص – قطعةً ذات دلالة خبيثة في الثقافة المحليّة، لكن قبل أن يجد القارئُ نفسه في مواجهة “سِن الحمامة الذهبية” وما ترمز إليه في الثقافة الشعبية الحديثة أريد أن أحيله إلى (تنبيه تخريبي) مفادُه أن هذه القراءة – مثل أية قراءة أخرى – هي غير بريئة وسيضطر كاتبُها إلى اقتباس بعض المقاطع من النص للوقوف عليها وربطها بالأرشيف الشعبي الـمُغيّب في ثقافة الكاتب المحليّة. وأفترضُ هنا أن عددًا غير يسير من القرَّاء قد لا يروقهم هذا قبل قراءة النص؛ فوجبت الإشارة إلى أن أحد الخيارات المتاحة هنا هي إهمال هذه القراءة والانتقال مباشرةً إلى النص…

…

“الأزرق“…

“جاء من بلاد المرّوك بحقيبة رياضية في يد ومهارته في الطلاء في اليد الأخرى”. يقولُ راوٍ مجهول العمر مغترفًا من أعماق ذاكرة طفل عاش طفولةً منغلقةً في طرابلس في التسعينيّات الأخيرة. يجد الطفلُ – المطلُّ من ذاكرة الراوي – انفتاحًا خجولًا على العالم الملوَّن من قصص شحيحة يرويها عامل طلاء مغترب قادم من بلاد المرّوك. ثمة مصدر آخر لمعلومات غير موثوقة؛ إنه “البيلُّو” مساعد “الأزرق”، شاب محلّي لا يبدو أنه قد غادر مجتمعَه المحدودَ الذي يعتقد على الأغلب أنّ تقاليدَه البدائيةَ قوانينُ فيزياء. يؤمن البيلُّو -بثقة لازمة – أنه هو الآخر يعرف العالم؛ فقط لأنه خالط أحد المغتربين وتعلّم لهجته (ومَصَّ كثيرًا منه). على طول هذا النص (ونصوص ستة أخرى طويلة نسبيًّا) يُدوِّن الكاتبُ استجوابًا خافتًا لثقافة محليّة. ثقافة اتكاليّة منغلقة تعجز عن استيعاب الغرباء وتفترض أن لونَ دمائهم مختلف لمجرد كونهم غرباء.

الأزرق نافذةُ الطفل التي يطل منها على ما وراء مجتمع اللون الواحد. أمّا البيلّو فنبوءةُ المستقبل لما يمكن أن يغدو عليه هذا الطفل في نسخته المتوحِّدة المتكِئة على الآخر. إنها تحذيرات خفيّة عن بعض الطرائق التي قد يخلق بها مجتمعٌ ما خرابَه الثقافيّ إذا ما اختار العزلةَ المفرطةَ الخاليةَ من الأصباغ والأسئلة:

“ما هو الـمَنيّ.؟”

“هل هناك يهود في المغرب.؟”

“هل حقا هناك سحرة.؟”

“لماذا تشبه رائحة طلاء غرفتي الطلاءَ.؟”

قلقُ الطفلِ المسكونِ بالسؤال يمثّل روحَ مقاوَمة، روحًا تسعى إلى مفارقة عالمٍ محدودٍ (يخافُ سِحرَ الأزرق) إلى فضاءٍ أرحبَ فاقعِ الألوان، أصباغِ جدران زاهية تَزيدُ منسوب الروعة. وألوانِ مثلجات فوق أفق توقّع الطفل:

“سيجمّد هذا العصير دماغك أيها الدكتور الصغير.

حقاً؟

نعم، انظر للبيلّو.. هو غبيٌّ لأنه شرب في طفولته كمًّا كبيرًا منه (يقول ناظرًا لزميله).

ما هو الأسكيمو الذي كنت تشربه؟ (وجهت سؤالي للبيلو).

الأسكيمو الأحمر، الأصفر، الأخضر… ولكنني مصصت من الأزرق حتى فقدتُ عقلي (يقول).

الأزرق؟ لم أجد ذلك أبدًا في الدكان.

يبيعونه في المغرب فقط (قال البيلّو).

كيف وأنت لم تزرها؟

جاء به الأزرق منها (قال)”.

الأزرق لونُ الفزَع من المجهول في المجتمعات المنغلقة المطلّة على بحر لا تعرفُه (ولا تعرفُ كيف تعرفُه). بخلاف أنّه علامةُ سِعَةِ أُفقٍ عند نظرائهم المطلّين على البحر ذاته من زاوية نظرٍ مغايرة ومنفتحة. لقد تجنّب سكانُ الطرف الجنوبي للمتوسّط وصفَ بحرهم بالأزرق؛ اختاروا الأبيضَ عوضًا عنه. وكذلك فعل نظراؤهم (قاطنو الضفة الأخرى) قديمًا؛ حين اختاروا له – على لسان هوميروس – وصفَ الأسود الذي يمثل رعب المجهول. يحيلُ الأزرق في الثقافة المحليّة إلى التطيّر: (“نهار أزرق..!” يقول الليبيون وجيرانُهم في لهجتهم المحليّة). وقديما تطيّرت العربُ من زرقاء اليمامة لزرقة عينيها. وربما ارتابَ المسلمون من سلطانهم المملوكي لذاتِ السبب. بالتأكيد ليس الأزرق لونًا دخيلًا في علبة ألوان محليّة. إنه فقط عنصر محدود الأُلفة في مجتمع كاتب يتلصّص من شقِّ بابٍ على إحدى الصِّيَغ الغَرائبيّة لهذا اللون. في “دم أزرق” يقدّم “النَّعَّاس” فحصًا تاريخيًّا موجزًا وخاصًّا لزمان ومكان محدَّدين في حقبة مغيّبة. لكنّه أيضًا يفتحُ إمكانَ نقاشِ سؤالٍ أكثرَ عمومًا عن إحدى طرائق تحوّل الموروث المحلّي إلى زاوية نظر إلى العالم.

…

“البيلُّو“…

يقفز هذا الاسم (بنسخته الـمُختزلة من “ال” التعريف من النصِّ الأول إلى نصٍّ آخر)..

“بيلّو” -أي الجميل باللغة الإيطالية – ستاند أب كوميدْيَان مهاجر مغمور اختار هذا الاسمَ لنفسه، قبل أن يجد فرصتَه أخيرًا لتقديم عرضه الكوميدي الأول في حانة تحت الأرض بلندن. بيلّو اسمٌ يلائم الثقافة الغربيّة على خلاف “بلبل” الاسم المعروف به في بلده والذي يشير صريحًا – في المجتمع الطرابلسي – إلى ميول صاحبه الجنسية. قد لا يحيل “بلبل” إحالةً وافيةً إلى ما يعني “بيلّو” في الثقافة الغربية، بل في العموم تختلف النظرة جذريًّا؛ فأَثَـــرُ الرمزِ المثليّ في عقليّة الثقافة الغربية مختلف عمَّا يقابله في ثقافة “البلبل” الذكوريّة الشرقيّة التي لا تعترف بِـــنِـدِّيّةِ العَلاقة بين أصحاب هذا الميول، بل بعَلاقة الغَلَبة التي تُقدِّر الفاعلَ وتمنحه قيمةً على حساب المفعول به/ “البلبل”. (ترفعُ اللغة العربية الفاعل. وتنصب المفعول به). لقد غادر البلبل مجتمعَه لكنه حمل في أعماقه – على ما يبدو – بعضًا من هذا الأثر وبعضًا من جرحٍ قديم.

على خشبة مسرحِ البارِ ذي الإنارة البنفسجيّة الخافتة؛ يغتنم الكوميدْيَان فرصتَه في تقديم عرضِهِ بعد نوبة موسيقا جاز، وبينما هو مستغرق في إضحاك الجمهور على تاريخه الشخصيّ الذي جعلَه مادةَ خصبةً للسخرية؛ يلمعُ شيءٌ ما غامضٌ ومثير بين شفتي شابة مُربكة في جاذبيتها تجلس بين الجمهور تراقبُه في صمت. هنا يدفع الكاتبُ – على رُقعة النص – قطعةً أخرى ذات دلالة غير بريئة.. إنها “سِن الحمامة الذهبية”:

“شعر برجفة تضرب في صدره، انتقل إلى وجهها الذي استحقت من أجله الاسم: (حمامة!!) لابد أنها راقصة شرقية قال لنفسه، لكن شيئًا واحدًا جعله معلقًا دون حراك إلى أن انطفأت السيجارة بين يديه، ابتسمت له؛ سطع شيء ما بين أسنانها…”

يتفرَّق البلبلُ بين إغواء “حمامة” – ذات سن ذهبية – (فريدة وذكية باتت تستحوذ على حاضره) وبين إغواء حمامة أخرى خياليّة – أيضًا ذات سن ذهبية – (تقع في ماضيه الطفولي السحيق والمؤلم) تلك التي كانت حيلةَ حارس المدرسة لاستدراجه مستغلًّا رغبتَه في امتلاك هذه الحمامة الخرافيّة الفريدة.

إنّه لَانْجذابٌ جائر أن تنجذب إلى فخّ تعرف حقيقتَه لكنك لا تملك إمكان الفرار منه (على طريقة الفراشات الهائمة إلى ألسنة اللهب) “سن الحمامة الذهبية” هي حيلة مشهورة في مجتمع مربي الحمائم في استدراج الأطفال واستغلالهم جنسيًّا.

“اممم، ماذا عن قصصك فيها؟ كتلك التي كنت فيها أنت وصديقك ما كان اسمه؟ عندما كنت ترتعش وخائفاً أو ما شابه.”

“قالت له وهي تحرّك سيجارتها يمينًا ويسارًا كأنها ترسم المشاهد بين عينيه، آه.. تسمر، شعر أنها تخترق شيئًا داخله وهو يتابع كالماشية وراء موسيقى الجاز في الحانة، وراء الضوء البنفسجي الذي يسطع في الظلمة، وراء الدخان، وراء جسدها، وراء سنها الذهبية التي شعر بحضور كيانها الخاص..”

إنه فخّ الفراشات. الانجذاب إلى نورٍ خافت يحجب سعيرًا حارقًا. الحمامة في مقابل الحمامة؛ ثنائية تُربك ما كان عليه البيلّو – ذو الشخصيّة المركّبة – وما يريدُ أن يستمرَّ في أن يكونَ عليه.

“كان يجلس بعيداً، يستمع لجون سكوفليد يفك السلال على قلبه بصوته الجش وبأنين معازف داوود تصدح في الأرجاء وتصدح في عقله المتكيّف يبادلها النظرات هي تدخن سيجارتها وهو يدخن جونتته قد تبيّن الآن ما ترتديه، كانت ترتدي فستانا أسودَ ينعكس ضوء النيون البنفسجي عليه كالنجوم من المجرة التي يسبح فيها، لمح صدرها الذي يضع الكون كامله في نهدين ككل تلك النهود الليبيات التي حاول أن يتخيلها من وراء حجاب، حلمتَيها البنيتين، تنفران من الرداء الأسود الممتد على جسدها الزمّيطِي اللون لتخبر أنها ذات صلة ببلاد كان يقطنها..” في حضرة الحمامة – امتثالا لاستجواب ناعم – يسترسل الكوميدْيَان في السرد مُغترفًا من طفولته، فيما تواظب هي على الإنصات بوَلعٍ وانتباه. “ومع بطء لحن صوتها وعذوبته يتحرك شيء ما داخله، يريد أن يخرج كل ما يخبئه صدره، مرت ذاكرة معينة بعينها في عقله، أراد أن يبعدها، لكنها أصرت على العودة كل مرة يحاول أن ينشها كالذبابة، ذبابة طائرة ومزعجة وحقيرة تعاود الزنين في عقله..”. ربما تقتضي حكمةُ الموقفِ سردَ النسخة الخياليّة – أو الـمُجتزأة باكتراث – من طفولته. لكنَّ “سن الحمامة الذهبيّة” تُربِكُ فيه توافقَ الذاكرة مع النسيان. تربكُ اتفاقَ التاريخ الـمُعتنى به مع التاريخ الـمُهمَل طوعًا. لقد عجز البيلّو عن سرد حكايته. لكن الكوميدْيَان داخله فعل ذلك بمزيجٍ من الضحك والبكاء.

…

حمامة ضد حمامة وغزالة ضد غزالة. كاغط، وبخور. عامل طلاء وولي صالح. قاتل من طراز هستيري وراعٍ ينتقم من حظّ زوجة عاقر بخيانة صادمة غير قابلة للتصديق. شعوذة وجان وخوف حدَّ الهوس. وبينها جميعًا راوٍ يعيشُ تجربِته الخاصةَ مع عزلةٍ مفعمةٍ بتفاصيل تستجوب الموروثَ المحليَّ. هذا هو كتاب “النَّعَّاس” الذي أفترِضُ أنَّ قراءتَه ليست عملًا يسيرًا في الغالب. ليس فقط بسبب الحدود الطِّباعية الطويلة نسبيا لنصوصه؛ بل أيضًا للنَّهج الصبور الذي ينتهجه كاتب (يغمِز للقارئ بعينه وكلماته فاضحًا فيه ما هو مُخجل) مُثابرًا في النفخ بهدوء وصبر في جمر يبدو للوهلة الأولى راقدًا. جمر ما يلبث أن يتّقد باستمرار ويغدو متوهجًا وجديرًا بالعناء.

……

إسطنبول.. يونيو 2019.