نورالدين بالطيب | تونس

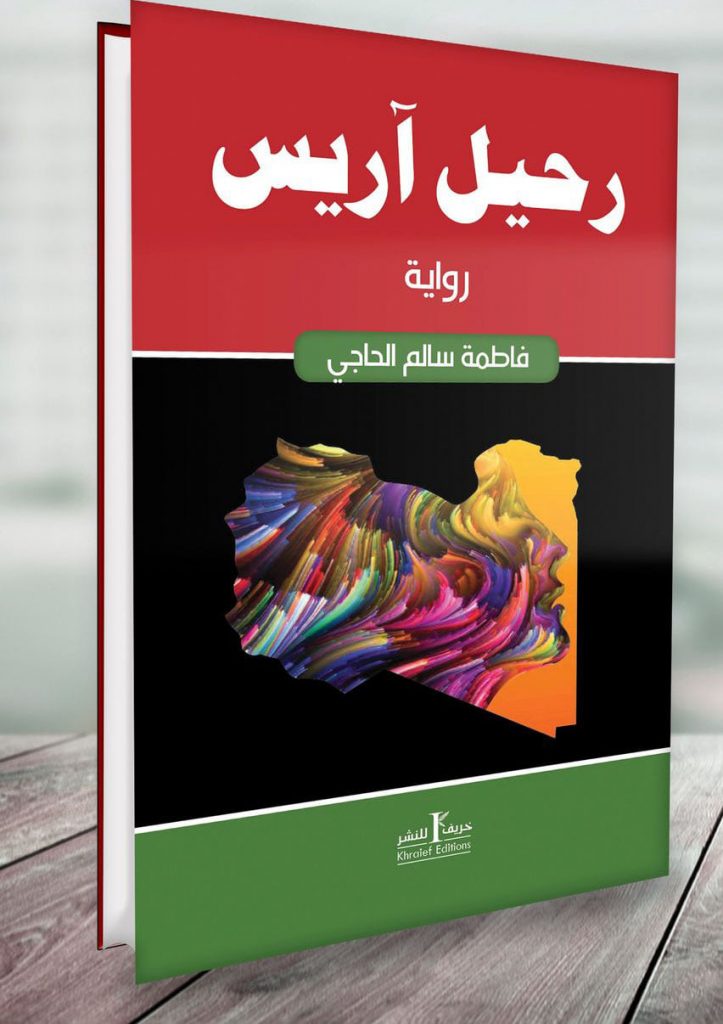

صدرت في تونس رواية جديدة للكاتبة الليبية فاطمة سالم الحاجي بعنوان «رحيل آريس» (دار خريف للنشر). في هذا العمل، ترصد الحاجي التي تعد إحدى رائدات الكتابة النسوية في ليبيا تحوّلات البلد على مدى عشر سنوات من سقوط نظام العقيد معمّر القذافي. رواية موجعة عن حال بلد تتجاذبه النزاعات وتعصف به التدخلاّت الأجنبية. «الأخبار» التقت فاطمة سالم الحاجي في مناسبة صدور روايتها في تونس .

* تعيشين منذ سنوات في الغربة، ماذا غيّرت تجربة المنفى في فاطمة الحاجي؟

ــــ المنفى رحلة قسرية لتعذيب الروح، والمنفى منذ العصور القديمة كان يعد من أقسى العقوبات التي ينزلها القدر على الإنسان، بخاصة إذا كان هذا الإنسان له روح شفافة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفضاء الوطن. إنها عقوبة وحشية حلّت على شغاف القلب فدمّرته. خرجتُ من وطني لأسباب اضطرارية، إذ تعرّض زوجي لجلطة خطيرة في الدماغ في بداية الأحداث وما يسمى بالخريف العربي، فتركت كل شيء ورائي وجئت به في سيارة إسعاف إلى تونس، البلد الكريم. ثم بعد شهرين اقتحموا بيتي وسرقوا كل ممتلكاتنا وهددوا زوجي بالموت، إذ كان رجل إعلام، رغم أنه كان موظفاً وفناناً وليس له ارتباطات سياسية بالمطلق. في البداية كان الأمل يداعبنا أن الأوضاع ستتحسن وستحل مشاكل ليبيا وتصبح دولة مستقرة، ولكن للأسف كل يوم يتوارى الحلم، وتصعب مراسم العودة. ظل زوجي ثلاث سنوات فاقداً الذاكرة، وعندما عاد، كان نصفها مفقوداً مع عدم القدرة على الحركة، فأصبحت العودة مستحيلة مع رجل مسنّ مقعد ودولة بلا قانون. اضطررت للصمود رغم استحالة المعيشة بلا مرتب ولا أهل ولا معين. فقدت ابني الوحيد وأنا بعيدة عنه. روحي المضطربة إرتعشت بحرقة لكن الجرح عميق وظللت أمنّي النفس والزوج بالعودة، ولكن إرادة السياسيين والقوات المتدخلة في أزمة ليبيا أبوا إلا أن ينتهي زوجي في الغربة. ونهايتي أحمل كل هذا الألم بلا سند إلا الله. لا شك في أنها تجربة بالغة المرارة ما زلت أتجرع ويلاتها وأحاول أن أدفن جراحي في الكتابة، لعلها تقدم لي جرعة أمل لأتثبت أنني ما زلت على قيد الحياة.

* سنوات من عدم الاستقرار في ليبيا، هل أنتجت تجربة أدبية لافتة؟ هل برزت أصوات جديدة؟

ــــ هناك في ليبيا حركة ثقافية خلال هذه الفترة، لكنها تجارب تتفاوت في قيمتها الفنية. إذ صدرت دواوين شعرية أغلبها في القصيدة النثرية، هناك أصوات جريئة ولكنها تبقى في حاجة إلى الدراسات النقدية لتمثل هذه التجارب، بالإضافة إلى أعمال روائية اكتست طابعاً مختلفاً عن سابقاتها التي كانت تجارب فنية بسيطة.

* هناك كثافة كبيرة لعدد الروائيات العربيات في السنوات الأخيرة، كيف تفهمين هذه الظاهرة؟

ــــ الملاحظ في الإنتاج السردي الروائي تراكم هذه التجارب. يأتي هذا نتيجة الظروف المتغيرة التي تعيشها المرأة، وفي الأنساق الثقافية المتغيرة التي تمرّ بها منطقتنا من ناحية وفي استسهال الكتابة الروائية وفي غياب النقد السردي وآليات قراءة هذا الإنتاج، ونحن نعيش أزمة الخطاب النقدي الذي هو جزء من أزمة العقل العربي وبغيابه تتراكم الأعمال الروائية بلا تقييم، فالرواية ليست عملاً بسيطاً أو سهلاً لكي يشكل وعيه الخاص. لم تبق الرواية شغل من كان يكتب القصة القصيرة، فصار السياسي واستاذ الجامعة والصحافي والناشر وغيرهم يكتبون الرواية، هذا دليل على تحول الوعي بالرواية، لكن هذا التراكم سيؤدي إلى انفلات الحس الروائي المشترك. صرنا أمام تنوع في الكتابة وغير قادرين على التمييز بين هذه التجارب، فهي لا تغني التراكم المعرفي إلا استثناءت قليلة. تلك الأعمال التي شكلت صوتاً يشق طريقه ويرسم وعيه بثبات رغم ضجيج الازدحام.

* بعض النقاد اعتبروا أنّ الرواية اليوم بيان الثقافة العربية الأول وليس الشعر، هل لديك الانطباع نفسه؟

في مؤتمر الرواية الأول في القاهرة، شاع مصطلح الرواية ديوان العرب بعدما كان الشعر يتصدّر هذا الديوان ويتميز عليها. لا شك في أنّ القصّة لها مكانتها العظيمة استدلالاً بالقص في القرآن الكريم. النكبات التي تعرضت لها الامة تطلبت نوعاً جديداً من آليات التعبير، وكانت الرواية الجنس الأقدر. استطاعت الرواية أن تنتج أعمالاً قرأت الماضي بعين واعية واستشرفت المستقبل، فعبد الرحمن منيف في روايته «مدن الملح» يستشرف المستقبل عندما أصبحت الآن المدن العربية مدن ملح تذوب. أثرت المآسي المتلاحقة التي تعيشها الأمة على اتجاهات الرواية، حيث تتجه الرواية الآن لمواجهة الإرهاب الذي حلّ علينا.

الحوار نشر على أكثر من مصدر.