ممدوح الشيخ

في مناخ الأزمة، وتحت تهديد الإرهاب الفكري، يصبح الكاتب مضطراً لأن يؤكد براءة ساحته وسلامة نيته قبل طرح بعض أفكاره، وفي هذا المناخ وحده تتحول المواقف والاجتهادات -وهي بطبيعتها متغيرة- إلى مبادئ، وتتحول وجهات النظر إلى أديان، وتتحول “الوطنية” إلى عقيدة مغلقة يحرسها “إكليروس” وطني يعيد إنتاج سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، وعندئذ تتحول الوسائل إلى أهداف نهائية مقدسة لا يجوز تقييمها وفقاً لمشروعيتها ولا وفقاً لكفاءتها، ولا يجوز الدعوة لاستبدالها.

وفي هذا المناخ تحمل بعض التعبيرات عبء صراعات وتصبح بعض الخيارات “ملعونة” لا يجوز لأحد أن يقترب منها، ومنها للأسف الشديد “ثقافة السلام“، فقد تم وضع السلام في ثقافتنا العربية في القائمة السوداء بسبب ظرف طارئ عمره لا يتجاوز عدة عقود، هو الصراع العربي الصهيوني، بينما ثقافتنا العربية الإسلامية على امتداد قرون كانت ثقافة سلام مع النفس ومع البيئة المحيطة ومع العالم. فجأة أصبحت “ثقافة السلام” تعبيراً مثيراً للريبة، وهي في الحقيقة ريبة في غير محلّها، ليس فقط لأن السلام حالة نبيلة تتفق مع الفطرة والسواء الإنساني والبنية التشريعية التي أرساها الإسلام، بل لأن السلام حق وواجب إنساني في آن وحد.

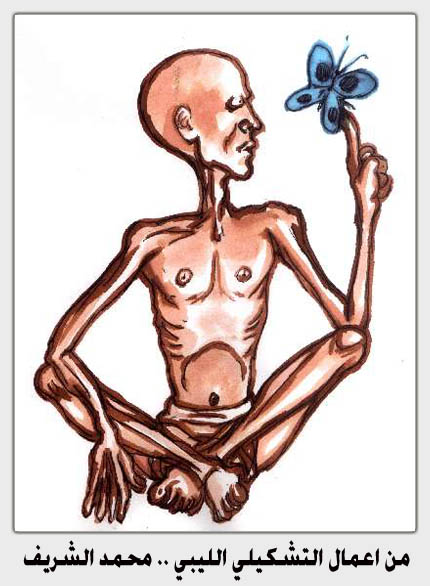

إن “السلام” موقف وليس مبدأً، وكذلك “الحرب“، وكلاهما وسيلة لإحقاق الحق، فإذا أصبح السلام مبدأً تحول إلى استسلام، لكن الحرب أيضاً إذا تحولت من وسيلة إلى غاية فهي انحطاط بالإنسانية من أفق التكريم السامي الذي ارتقت إليه بمنّة إلهية، لتسقط في درك الحيوانية الذي تتحكم فيه الغرائز. فالحيوان لا يعرف المسافة التي تفصل بين الفعل ورد الفعل، وهذه المسافة بين الفعل ورد الفعل هي مناط التكريم وفضاء تحقُّق إنسانية الإنسان، والفاصل الذي يقف فيه الإنسان -الفرد أو الجماعة- ليسأل نفسه عن المشروعية القيمية والإجرائية لرد فعله، وكذلك البدائل المتاحة والأولويات وتراتبها.

تـأليه المجتمع

ما من أمة إلا وتساهم بشكلٍ واعٍ مقصود، بل ربما مُخطَّط في تغيير ثقافتها جزئياً، لأن تصوُّر أن الثقافة مقدسة ينطوي على نوع من “تأليه المجتمعات“، فالثقافة التي هي نتاج تفاعل الإنسان مع البيئة المادية والوجود الاجتماعي المحيط به والتاريخ والمعرفة العلمية المتاحة له، وعوامل أخرى عديدة، هذه الثقافة، ليست نهراً منساباً يصحح حركته ذاتياً، ويحدد مجراه آلياً بل تنطوي على جانب كبير من القصدية. وفي مساحة القصدية هذه تقوم النخب بأدوارها بوصفها مؤتمنة على أمتها فتدعو لتأكيد سمات وتهميش أخرى. وعملية التهميش والتأكيد هذه وإن لم تبد بشكل ظاهر للعيان للفرد العادي إلا أنها معروفة للنخب السياسية والثقافية، وعليها مدار الجانب الانتقائي من الثقافة، فكل جيل يختار من الماضي والحاضر، ولا يمكن -في أيّ ثقافة- أن تبقى كل المتناقضات متجاورة إلى ما لا نهاية. وهنا المشكلة.

فثقافة السلام من القضايا التي “تـَـقـرَّر” بشكل غامض تصنيفها بوصفها “شجرة محرمة” في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، وهو اختيار لم يكن ليعيننا على استرداد حق مسلوب، لأن استرداد هذا الحق مرهون، فعلياً، بكفاءة “الدولة العربية” وليس مرهوناً بدرجة تشبـُّع المجتمعات العربية بثقافة رفض السلام. وفي حقيقة الأمر فإن “ثقافة السلام” ليست مرادفا لـ”ثقافة الاستسلام“، وليست نقيض “ثقافة المقاومة“، بل نقيض: “ثقافة العنف”، و”ثقافة العدوان”،و”ثقافة الكراهية”، و”ثقافة العسكرة”، و”ثقافة الصراع”، وجميعها مفردات تخرج الإنسان عن حالته الفطرية، وفي إطار هذه الحالة فإن العدوان يستثير الغضب، أما ثقافة الغضب التي تجعل هذه الحالة سمة دائمة وتمتدح ذلك وتسوغِّه، فهي ثقافة معادية لإنسانية الإنسان، وخلفها تأتي متلازمة من الأعراض تأتي على الأخضر واليابس، ولا تتوقف عند ميدان العلاقة مع الآخر لتصبح ثقافة عنف شاملة: اجتماعية سياسية، لا تستثني الكيانات الأصغر، وصولاً إلى الأسرة الواحدة.

وعليه فإن إدارة عملية تغيير مخطـَّط واعٍ محسوب لنشر ثقافة السلام، مطلب إنساني لأجل مستقبل الإنسان، ولا يجوز حشرها حشراً في سياق سياسي ضيق، وإذا لم يكن السلام مطلباً لنا كأفراد وكأمة فإن النتائج الكارثية للتصالح مع الصراع كمنطق ومبدأ، والعنف كوسيلة وتطبيعه، ستتجاوز آثاره بكثير العلاقة مع الآخر لتأكل المجتمعات العربية. فالعنف الاجتماعي المتصاعد ليس حصاد عوامل اجتماعية وحسب، والعنف السياسي الذي شهدته عدة أقطار عربية خلال العقود القليلة الماضية هو نتاج عوامل عديدة في مقدمتها التغييب المتعمد المقصود المخطط الواعي لمعطيات بينها: “ثقافة السلام“.

من ثم فإن هذه الدراسة هي في مساحة ما هو اختياري في علاقة الإنسان بثقافته، ولا تسعى لأن ترد على المنطق الإقصائي/العدواني بمنطق إقصائي مقابل، فالعنف بمعناه الواسع، والحرب بصفة خاصة، كانا -على امتداد التاريخ الإنساني- جزءاً من حياة المجتمعات. وما تريد أن تقوله الدراسة أن تحويل “الجزء” إلى “الكل” تلاعبٌ بالمعايير، تترتب عليه نتائج خطيرة، وتحويل الأصل إلى فرع، والفرع إلى أصل، لا يثمر إلا ثقافة مختلة، وعندما تصاب الأمم بالدوار الثقافي نتيجة اختلال معايير التقييم فإن النتائج تكون مما لا يعلم إلا الله مداه.

الثقافة والحرب والسلام

ما تعنيه كلمة “ثقافة” بالنسبة إلى الحرب والسلام تلخصها دراسة أجريت حديثاً على دوافع الحرب، تبنت مفهوماً مادياً صرفاً لا مكان فيه للأبعاد الثقافية عند دراسة الحرب، تقول الدراسة إنه قبل صواريخ كروز وتوماهوك، وقبل المدفعية، وقبل السيوف والرماح، وربما قبل أن تطرأ للرجل الأول من سكان الكهوف الفكرة الألمعية بشحذ حواف حجر الصوان، كانت هناك الحرب. هذه هي النتيجة التي صار يؤمن بها عدد متزايد من علماء الأجناس والأحياء، الذين صاروا يعتقدون بأن الحرب ليست واحدة من منتجات الحضارة، أو حاجة قومية أو اقتصادية أو حدودية، وإنما هي شيء محفوظ في بنية الدماغ، الأداة الأكثر فعالية لعمل الخير وإتيان الشر. ويمكننا هنا أن نستعير ما يقرره الباحث الأميركي ريتشارد نيد ليبو أستاذ الذكرى المئوية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في مقدمة كتابه “لماذا تتحارب الأمم: دوافع الحرب في الماضي والمستقبل“، يقول “يمثل العنف المنظم نقمة ابتليت بها البشرية منذ العصر الحجري على الأقل”.

والبحث عن هذا “السفاح” الكامن في أعماق النفس البشرية كان موضوع تنظيرات فلسفية، لكنه -وهذا الأهم- كان موضوع دراسات علمية تضافرت فيها جهود علماء البيولوجيا والطب والعلوم الإنسانية وعلوم أخرى. وفي 10 فبراير 2015 نشر موقع الدويتشه فيله الألماني جانباً من نتائج دراسة تتناول الظاهرة. عنوان التقرير المشار إليه كان ““نشوة القتل”: التفسير العلمي لتلذذ السفاحين بجرائمهم“. وقد أظهرت استطلاعات للرأي، قام بها الجيش الأميركي أن نشوة القتل تصاعدت بشكل ملحوظ، فالاستطلاعات التي أجريت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كشفت أن نحو نصف الجنود فقط قاموا بتسديد بنادقهم على جنود العدو. لكن النسبة تصل إلى 95 بالمئة لدى الجيل الحالي من الجنود.

و”الناس الأصحاء نسبياً لديهم خوف كبير من أن يلحقوا الأذى بأناس آخرين“، على ما يقول المختص في علم الأحياء العصبية يواخيم باور. و”بفضل نظام الخلايا العصبية المرآتية الموجودة في المخ، فإن الآلام التي يشعر بها الآخرون” هي نفسها “الآلام التي نشعر بها أيضاً“. والخلايا العصبية المرآتية: هي خلايا عصبية تجعل منا أناسا نتآزر مع الآخرين في محنهم ونشعر بآلامهم (سميت بهذا الاسم لتشابه وظيفتها مع عمل المرآة حيث تنقل الصورة).

وبحسب تقرير دويتشه فيله المشار إليه، زار توماس إلبيرت أماكن يبدو أن الناس فيها نسوا المشاعر التي تثيرها عملية إلحاق الأذى بأناس آخرين أو قتلهم، وتحدث مع مقاتلين يعد القتل من بين أنشطتهم اليومية، والتقى بجنود أطفال أياديهم ملطخة بالدماء. توماس إلبيرت على ثقة بأن كل واحد منا يمكن أن يتحول إلى قاتل. ويروي إلبيرت أن بعض الأطفال كشفوا له عن أن عملية القتل تصيبهم بحالة سكر وانتشاء، و”كل من لديه تجربة في القتال يصف حالات الثمالة هذه، أي أنها تقريباً لحظات تثير النشوة لدى شخص قام بقتل شخص آخر“. وقد يؤثر الانتماء الثقافي على اختيار الأسلحة وطريقة القتال والقتل، لكن هناك قواسم مشتركة على الصعيد البشري في عمليات الاعتداء بالعنف والقتل، على ما يقول توماس إلبيرت “لقد رأيت في أوغندا كيف يقوم المتمردون بقطع أنوف وآذان وشفاه ضحاياهم، ونفس الأمر عايشته في أفغانستان أيضاً”.

البحث عن تاريخ العنف

بدءاً من الدراسات التي تراكمت حول القبائل المتحاربة في بابوا غينيا الجديدة، وانتهاءً باكتشاف الصدامات الدموية بين مجموعات الشمبانزي، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الحرب تنبع من نوازع رسبتها حقب التطور المديدة. وكان بول روسكو قد قضى سنوات في دراسة قوم اليانغورو بويكين، في بابوا غينيا الجديدة، الجزيرة التي تسكنها مئات المجموعات القبلية، التي جعلتها صلتها القريبة نسبياً مع الحضارة مختبراً لدراسة مراحل التقدم الإنساني. وقال روسكو (عالم الأجناس بجامعة ماين) “قبائل بابوا غينيا الجديدة هي نحن أنفسنا بلا أسلحة نووية“.

وهذه العبارة، التي تبدو بريئة ومحايدة علمياً، تتضمن عدة افتراضات وانحيازات، فهي:

أولاً: تفترض أن الإنسان كائن متطور عن أصل حيواني.

ثانياً: تفترض أن مسار تطوره ما زال مستمراً وأنه مسار خطي حتمي.

ثالثاً: تفترض أن القبائل البدائية المشار إليها تمثل الإنسان في مرحلة بدائية، ومن ثم يمكن بدراستها معرفة ماضي هذا الكائن.

يقول لورانس كيلي، أستاذ علم الأجناس بجامعة إلينوي في شيكاغو مؤلف كتاب “الحرب أقدم من الحضارة” إن “فكرة أن الحرب بدأت مع المدينة/ الدولة، أو مع ظهور الحضارة، أو مع بروز أوروبا، فكرة واضح بطلانها. إن الحرب ظهرت، على الأقل، مع بداية الجنس البشري“. ويتساءل أحدهم: لماذا لا تجد هذه الأجهزة الرائعة التي اخترعها الإنسان طرقاً أقل بربرية لحسم النزاعات؟ وحسب هذه النظرة التطورية للإنسان وبسبب إغراقها المفرط في المادية تصبح الحرب في المجتمع البشري موضوعاً يدرسه علماء الأحياء، ويرى ريتشادر ألكسندر، عالم الأحياء التطورية، مشيراً إلى عمق ظاهرة الحرب في الحياة الإنسانية، أن “مهمة التخلص منها صعبة بشكل لا يصدق. ولكنها مع ذلك أكثر المهام أهمية ونبلاً“.

الحوار حول طبيعة الحرب (بل العنف بمعناه الواسع) وحدود دورهما في صناعة التاريخ تمتد لتشمل عدداً لا يُحصَى من الأدبيات في عدد كبير من العلوم. الكاتبة حنا أرندت تجمل في كتابها: “في العنف” ما يخص علمي التاريخ والسياسة قائلاً “لا يمكن لأيّ شخص أعمل فكره في شئون التاريخ والسياسة، أن يبقى غافلاً عن الدور العظيم الذي لعبه العنف، دائماً، في شؤون البشر“.

وبحسب دراسة عنوانها “داعية حرب أم مؤمن بالمثالية: جذور الصراع البشري ” (نشرها موقع مؤسسة هنداوي الثقافية المصرية)، فإن الإنسان ليس نوعًا عنيفًا من المخلوقات، “لكننا ببساطة نملك مما يستحق القتال في سبيله أكثر مما تملكه الحيوانات. وبحسب كاتب الدراسة فإن إنسان القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يعتبر نفسه محظوظًا؛ فهو يعيش أكثر العصور سلامًا في تاريخ جنسنا البشري. فاليوم، أصبح احتمال موته على يد شخص آخر أقل منه في أيّ وقت مضى على مدار التاريخ البشري. هكذا يعتقد ستيفين بينكر في كتابه عن تاريخ العنف البشري: “الجوانب الملائكية في طبيعتنا“.

واستنادًا إلى عدد هائل من الإحصاءات، يبين بينكر أن حالات الوفاة الناجمة عن الصراعات العنيفة -بدءًا من الثأر الفردي والثأر بين العائلات وصولًا إلى الإبادة الجماعية والحروب- أخذت تتراجع طيلة الستة آلاف عام الماضية على الأقل. ويرى بينكر أننا لا نزال نعاني توجهات عدوانية، لكن الطبيعة الإنسانية تغيرت بتغير الثقافة؛ أي التغيرات التي طرأت على السياسة والقانون والتجارة والأخلاقيات، بالإضافة إلى التواصل العالمي المتزايد الذي أتاح للأشخاص أن يختبروا بطريقة غير مباشرة معاناة الآخرين في أنحاء العالم ويتعاطفوا معهم.

مع هذا، لا يزال العنف الجماعي يمثل أحد جوانب الوجود البشري المنتشرة انتشارًا صادمًا. تتقاتل الحيوانات الأخرى على الموارد المحدودة أو من أجل الفوز بالإناث المرغوبة، أما البشر فيتقاتلون لأسباب بيولوجية وثقافية أيضًا. فالبشر وحدهم يخوضون الحرب دفاعًا عن الشرف والقيم. يصعّب هذا علينا سبر أغوار طبيعة الصراع البشري. غير أننا بدأنا نستوعبه، ويساعدنا استيعابنا العميق له في تفسير التوجه التاريخي بعيدًا عن العنف الجماعي. وله نتائج عملية أيضًا؛ إذ يطبق الباحثون ما فهمناه على بعض الصراعات الدامية الحالية.

ويعتقد ريتشارد رونجهام، أستاذ الرئيسيات بجامعة هارفارد، أننا نتشارك مع كائنات أخرى بعض سمات متصلة بالعنف لكن “أهدافنا أكثر تعقيدًا“، تقول ميشيل جيلفاند، الأستاذة بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك “يستمد العدوان البشري تفرده من أنه قد يتضمن الصراع على الأفكار والمعتقدات ورموز الهوية الثقافية“. ويكشف سكوت أتران، أستاذ علم الإنسان بمعهد جان نيكود في باريس بفرنسا صلة بين العنف والهوية، يقول “ننتمي جميعًا إلى نوع واحد لكننا نقسم أنفسنا إلى عشائر متنافرة متناحرة“، الأمر المريع هو سهولة توقع العداء والعدوان الجماعي. ومنذ حوالي 40 عامًا، أوضح هنري تايفل كيف أن الأشخاص الذين يقسمون إلى فرق كانوا يحابون زملاءهم في الفريق، وكانوا يعاملون أعضاء الفريق الآخر بحدة. منذ ذلك الحين، أُجريت العديد من التجارب التي أوضحت كيف تستطيع أقل الدلالات المرتبطة بالهوية الثقافية أن تخلق عداءً نحو الغرباء عنها؛ حتى إنه لو وزعت مجموعة قمصان مختلفة الألوان عشوائيًّا لأدت المهمة!

مرض كراهية الغرباء

يرى صامويل بولز أستاذ الاقتصاد بـ”معهد سانتا في” بنيو ميكسيكو أن حب الفرد لعشيرته تطور بالتزامن مع عدائه للغرباء، ما خلق مزيجًا غريبًا من التعاطف والعنف. ومن شأن هذا المزيج أن يؤتي ثماره في عالم من القبائل المتحاربة، فيه تحظى المجموعات ذات الأفراد الذين يميلون إلى الترابط للقتال من أجل المصلحة العامة بمزية تنافسية على خصومها من المجموعات التي تتألف من أفراد أقل استعدادًا للتضحية من أجل قرنائهم. وطوال أغلب فترة ما قبل التاريخ، كنا نعيش في مثل هذا العالم. استنادًا إلى الدلائل الأثرية التي ترجع إلى 12 ألف عام ماضية، يقدر بولز متوسط إجمالي الوفيات الناتجة عن العنف بين أفراد العشيرة الواحدة بنحو 14 بالمائة.

وتحث الثقافة أفراد المجموعة على تمييز أنفسهم عن الآخرين باستخدام علامات (الزيّ والأطعمة المفضلة وممارسات الطقوس)، وتملي عليهم ما يستحق القتال من أجله؛ هنا نجد بعض الثقافات عدائية أكثر من غيرها. تقول ميشيل جيلفاند “إننا نطور أعرافًا اجتماعية للصراع، ولأن الأعراف تختلف اختلافًا كبيرًا من ثقافة إلى أخرى، فستكون هناك اختلافات كبيرة أيضًا في التوجهات العدوانية“. وفي المجتمعات “الجماعية” يعد الالتزام الصارم بالدفاع عن شرف المجموعة مثالًا على ما يسميه علماء النفس “القيمة المقدسة“، ويعرّف أستاذ علم النفس بجامعة نيوسكول في نيويورك جيريمي جينجز هذه القيم بأنها “القيم التي تتشاركها عادة المجتمعات بأسرها، والتي لا يمكن مبادلتها بأشياء مادية كالطعام أو المال“، وهي قيم مطلقة غير قابلة للتفاوض، وهذا يعطيها ثقلها في العديد من الصراعات المعاصرة. وعثر باحثان حديثًا على أدلة تشير إلى أننا نفكر في القيم المقدسة بأسلوب يختلف في جوهره عن التفضيلات العادية. والباحثان عملا بالتعاون مع جريجوري بيرنز، أستاذ علم الأعصاب بجامعة إيموري في أطلانطا بولاية جورجيا، واستخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة ما يحدث في المخ أثناء تفكير الأشخاص في رفض القيم التافهة والقيم المقدسة. أثارت فكرة تلقي رشوة مقابل نفي عبارة مثل “أنا معتاد على شرب البيبسي” النشاط في مناطق المخ المعنية بحساب التكاليف والأرباح. وعلى النقيض من هذا، أثار التفكير في تلقي رشوة مقابل التخلي عن عبارات مثل “أؤمن بالله” أو “لا أريد أن أزهق روحًا بريئة” مناطق المخ التي تلعب دورًا في استرجاع قواعد السلوك. يؤيد هذا فكرة أن القيم المقدسة تُعالَج في المخ باعتبارها أوامر أخلاقية مطلقة وملزِمة.

وتشحذ الشعائر إحساسنا بذاتنا باعتبارنا أعضاء في مجموعة، وفقًا لرأي هارفي وايتهاوس، أستاذ علم الإنسان بجامعة أكسفورد، الذي يشرف على دراسة دولية بعنوان “الشعائر والمجتمع والصراع“، وأحد سبل حدوث هذا: الأنشطة المتزامنة، بدءًا من تلاوة الشعائر وحتى سير الوحدات العسكرية بخطوات عسكرية. بل يبدو أن الحركات الجسدية المتزامنة تحث الناس على اتّباع الأوامر الداعية إلى معاملة الآخرين بعدوانية. وتربط الشعائر بين الجماعات بطرق أخرى أيضًا. يقول وايتهاوس “أعتقد أن أكثر صور الانصهار تطرفًا هي تلك التي تولدها الشعائر التي تبث مشاعر المعاناة والألم والخوف المشترك. وفي الوقت الحالي نحن ندرس العلاقة بين شدة المعاناة في إحدى الشعائر وقوة الترابط الجماعي التي تولدها، ودلالة هذا من حيث التعاون والتضحية بالنفس من أجل المجموعة”.

عالم من التصورات

التصورات التي تستهدف فهم/تفسير العنف (والحرب) تتأسس على التصورات التي تصل حد التناقض للطبيعة الإنسانية، وترمز إليها نماذج من أكثرها شهرة، الخلافات بين الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز من القرن السابع عشر، والكاتب الفرنسي جان جاك روسو، من القرن الثامن عشر. عرف عن هوبز مقولته الشهيرة بأن حالة الطبيعة هي: “حالة حرب“، وأن البشر مدفوعون لقتال بعضهم بعضاً بنوازع: المنافسة والخوف والغرور.

بل إنه يمد الخط على استقامته ليشمل دوراً حاسماً لـ”السيف” كضمانة وحيدة لسريان المواثيق، فـ”المواثيق -في غياب السيف- ليست سوى كلمات“. أما جان جاك روسو، فدعا إلى رأي مخالف تماماً، فحواه أن الإنسان عندما كان في حالة الطبيعة كان مسالماً و”وحشاً نبيلاً” وأن الحرب لم تظهر إلا مع ظهور الدول والانقسامات السياسية. وفي واقع الأمر، فإن الآراء التي ينسب بعضها الحرب إلى الطبيعة الإنسانية، ويعزوها الآخر إلى التربية، تمتد جذورها في الماضي حتى عصر الإغريق، كما تتطاول شجرتها لتغطي ساحات الجامعات الأميركية في الحاضر. ففي عام 1940 دافعت عالمة الأنثربولوجيا الرائدة مارغريت ميد، عن فكرة روسو في كتابها بعنوان “الحرب ليست سوى اختراع، وليست ضرورة بيولوجية“. وقد قالت في مؤلفها ذاك إن الحرب ليست خاصية عضوية في البشر، بل هي مجرد “حادثة تاريخية“.

ولكن يبدو أن حجج هوبز تعززت في الآونة الأخيرة. وقال روسكو من جامعة ماين، إن الآراء الشبيهة بآراء ميد، ليست سوى نوع من التفكير الرغبوي، من قبل بعض علماء الأجناس وأضاف روسكو “لقد درس هؤلاء العلماء بعض القبائل ولم يكونوا راغبين في تغذية الصور النمطية حول المتوحشين المتعطشين للدماء“.

وقد أثبتت الدراسات الحديثة للقبائل البدائية، وهي دراسات تتبنى منظوراً مادياً داروينياً، أن الحرب كانت ظاهرة تكاد تكون شاملة قبل أن يظهر الأجانب بين ظهرانيهم. وبينما كان علماء الأجناس يتقصون جذور الحرب ويرجعونها إلى ما قبل التاريخ، فإن دارسي العالم الحيواني من علماء الأحياء يتوصلون، هم أيضاً، إلى استنتاجات مزعجة عن أقرب الكائنات إلى الإنسان.

فبالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من الحيوانات، تنتهي النزاعات العنيفة داخل النوع الواحد، وهي غالباً ما تنشب بين الذكور المتنافسين على أنثى، دون إصابات قاتلة. تبدأ مثل هذه الصدامات بين ذكور الأيائل، على سبيل المثال، بخوار توجهه إلى بعضها بعضاً، ثم تشرع في “السير المتوازي” في خطوات يصاحبها الخوار. وإذا لم تنجح هذه المناورات الأولية في حسم النزاع، يشتبكون بالقرون حتى يستسلم بعضها ويفر هارباً. والشمبانزي يمثل استثناء في هذا المجال. فقد أثبتت جين غودال، وغيرها من العلماء الذين يدرسون الشمبانزي الخلوية، أن عصابات من ذكورها تلجأ أحياناً إلى قتل ذكور من مجموعات أخرى إذا عثروا عليهم في مجموعات أقل. ويمكن لمثل هذه الهجمات أن تحدث، حتى لو كان الغذاء وافراً ولم يتوفر أي دافع واضح لمثل تلك “الجريمة“.

والأكثر إثارة للدهشة في سلوك الشمبانزي، في حالة الضيق، ما لاحظه في الغابون عام 1990، لي وايت، عالم الأحياء في جمعية حماية الحياة البرية، فقد اكتشف وايت أنه عندما انتشرت ظاهرة قطع الأخشاب ودفعت مجموعات الشمبانزي إلى أراض غريبة، فإن المجموعات الغازية كانت تُهاجَم دون رحمة وتُـقـتَل من قبل المجموعات المحلية التي تُدفَـع بدورها، ولنفس الأسباب، إلى أراضٍ جديدة. وبانتهاء دورة الانتقال والمواجهة وجد وايت أن بين 80 إلى 90 بالمائة من ذكور الشمبانزي أبيدت!

هذا المسلك العدواني من قبل الشمبانزي، يكشف واحداً من تناقضات الحرب: أنها تحتاج إلى الذكاء. وفي الحقيقة فإن بعض علماء الأجناس يعتقدون أن الجزء الأمامي من الدماغ الإنساني تطوَّر، جزئياً على الأقل، استجابة للحاجة للتخطيط للحرب. وقال كيلي من جامعة إلينوي “هذه واحدة من أفظع الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال فحص الأدلة الأركيولوجية، وهي أن الحرب كانت نتيجة للذكاء الإنساني وليس لعدم العقلانية الإنسانية“. وعلى عكس المنازعات غير المهلكة بين الذكور المتنافسين، فإن الحرب البدائية نفسها كانت في حاجة إلى التخطيط، ومقارنة قوة الجيوش، والمقدرة على استخدام الأسلحة. ويجب كذلك ألا نقلل من نزعات تشويه الخصم وتصويره في صورة الشيطان. قال روسكو “في غينيا الجديدة يسمون العدو (لعبتنا) و(خنازيرنا المتوحشة)“. وأضاف “عندما أُرسِل طيارو سلاح الجو الملكي إلى ألمانيا، كانوا يقولون لهم: رحلة صيد موفقة أيها الشاب الخبيرون“. وتابع “كانت الأفلام الدعائية النازية تصوِّر اليهود كنوع من الحشرات والفئران“. ولكن الحاجة لمثل هذه الحملات الدعائية تشير إلى خاصية جوهرية أخرى في الإنسان، هي أنه حتى يتمكن من القتل في الحروب، يجب أن يتخلص من نفور عميق من القتل، يبدو أنه هو الآخر متأصل في النفس الإنسانية.

وقال روسكو “في الحروب الغربية وحروب غينيا الجديدة، يجتمع المحاربون ويشدون من أزر بعضهم بعضاً. فهم يذكرون الموتى في حروب ماضية ويترنمون بالأغاني، ويخدرون أنفسهم بمختلف الوسائل“. وإذا لم تكن اعتبارات التنافس وعواطف الخوف والانتقام التي تدفع الناس إلى الحرب، قد تغيرت تغييراً يذكر خلال آلاف السنين، فإن أحجام الجيوش المتصارعة ونوعية الأسلحة المستخدمة تغيرت بصورة مذهلة. وإذا كانت هذه التطورات قد جعلت الحرب ظاهرة كارثية، فإنها لم تكن كلها شراً. فالأمم الكبيرة والقوية تستطيع قمع العنف داخل حدودها. ورغم قدرتها التدميرية المهلكة، فإن الأسلحة الحديثة تخلّف وراءها الضربات العشوائية والقتل الجماعي، لصالح التصويب الدقيق والضربات المحكمة. وحسب حسابات كيلي المعاكسة للبداهة، فإن ضحايا الحروب البدائية ربما كانوا أكثر نسبة من ضحايا الحروب الحديثة. وقد راح ضحية القتال الذي استمر عقداً كاملاً في يوغوسلافيا حوالي 200 ألف قتيل، مع أن المقاتلين بالفؤوس في رواندا قتلوا 200 ألف في أسبوعين فقط. وقال لورانس كيلي إنه خلال القرنين الماضيين، ورغم نشوب حربين عالميتين، فان أقل من واحد في المائة من الذكور في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية ماتوا موتاً عنيفاً. وتشير أبحاثه الأركيولوجية التي تفحص الهياكل العظمية للوقوف على حالات الموت العنيف، أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة وسط القبائل البدائية كانت تموت موتاً عنيفاً. إذن ربما يتغير البشر.

وحسب الدراسة، هناك سوابق تشير إلى ذلك. قال كيلي “بحلول عام 1000 كان الفايكينغ أعنف الأجناس في أوروبا وأكثرهم بشاعة. حتى قصصهم عن أنفسهم كانت تقطر دما. ولكن بعد 800 سنة من ذلك التاريخ، أصبح الفايكينغ أكثر الناس جنوحاً للسلم في العالم”. وكما يشير الباحث الأميركي فإن الحرب ليست صفة لصيقة بأمة دون أمة، بل قد يمرّ تاريخ أيّ أمة بمرحلة حرب ممتدة، ثم تمرّ هي نفسها، في مرحلة تالية، حالة طويلة من السلم.